未曽有の酪農危機

この連載では、私の経営する朝霧メイプルファームの生産管理や労務管理など、酪農現場の改善活動を中心に紹介しています。これまで紹介したさまざまな現場の工夫が、酪農家の経営改善の一助になればと思って記事を書いてきました。

しかし2022年の酪農業界を襲った危機は、酪農家の努力をすべて飲み込んでしまうほど深刻です。その危機の真っただ中にいる私は、天井の見えない飼料高騰の連続に、控えめに言ってパニック状態に陥っています。困窮する状況の中で改善活動を伝えていられる心境ではない、端的に言えば「それどころではない」、というのが正直なところです。

牛を飼養するための経費が増す一方で、乳価上昇はわずか。酪農家は赤字を出しながら牛乳を搾っています。しかし、もうこれ以上の赤字には耐えられない状況なのです。

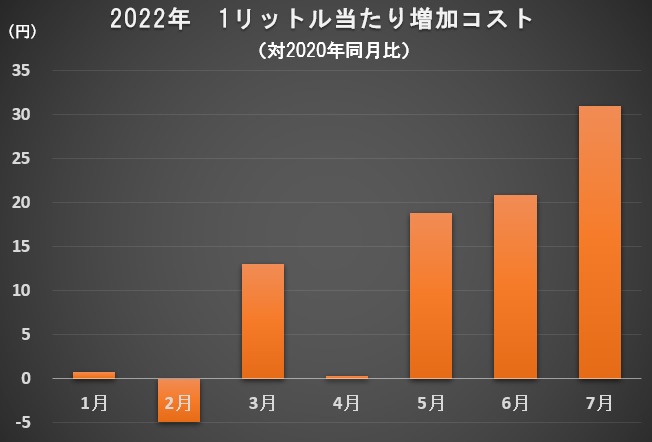

後述しますが、メイプルファームの場合、多少粗い試算ではありますが、1リットル当たりの製造コストが2年前に比べ30円近く上がっているのです。

そこで、この状況を世間の皆さんにより深く理解してもらうために、リアルな酪農経営の実態を知ってもらうことが必要だと考えました。今回は朝霧メイプルファームの決算書や請求書の内容をつまびらかにすることで、どれほど酪農家が追い詰められているかを理解していただければ幸いです。

月次決算から見る資材費などの高騰

朝霧メイプルファームでは、月次決算を行っています。そこから見えてくる状況を紹介しましょう。

その前提として、朝霧メイプルファームの経営規模を説明します。

朝霧メイプルファームの牛舎の様子

メイプルファームは450頭の乳牛を飼養する酪農牧場です。主な収入源は生乳販売で、次いで肉用子牛販売となっています。従業員は20人弱。餌の中に占める自給飼料の割合は3割程度。本来であれば輸入した濃厚飼料を与えるのが一般的ですが、メイプルファームでは豆腐製造の副産物であるオカラを牛に与えることで飼料コストを下げているのが特徴です。

2021年の実績

生乳売り上げ:5億8000万円

肉用子牛売り上げ:1億3000万円

総売り上げ:7億6000万円

飼料費:2億6000万円

さらに、敷料費、労務費、光熱費、販売手数料、金融機関への返済など、その他多くの経費を差し引いて残ったのが手元に残る利益になります。

最終的な利益を詳しくは述べませんが、ここ数年で一番利益が上がった年は、総売り上げの10%程度でした。

以下それぞれの費目について、2020年と2022年の月ごとの資材費の推移を比較していきます。

飼料費の推移

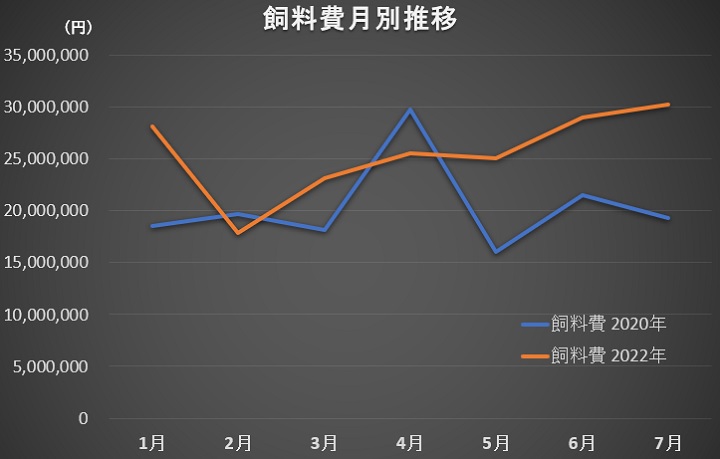

上の図はメイプルファームの1月から7月までの飼料費を、2020年と2022年で比較したものです。2020年と比較すると、特に5月以降大きく差が開いていることが分かります。

7月に至っては2022年の数値が1000万円以上も上回っており、かなり経営を圧迫しています。

今年の1月から7月までの飼料費の累計は1億8000万円にもなっています。これは2年前より約3600万円も多くなっており、それだけ利益を減らす最大の要因となっています。

これは単純な単価上昇だけではなく、自給飼料の収穫量など、メイプルファーム個別の状況変化によるところも大きいことを断っておきます。

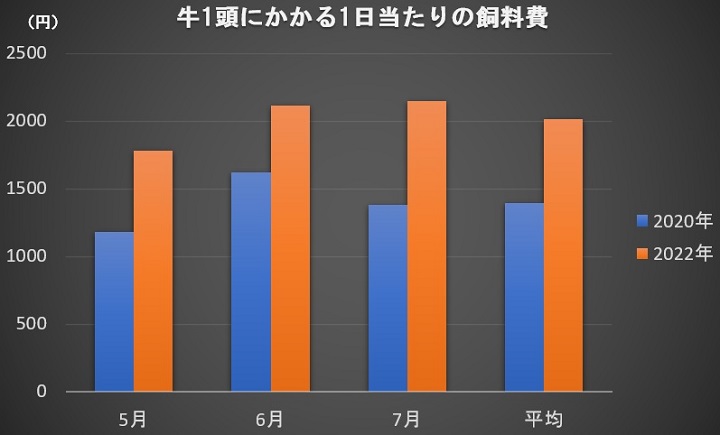

当然、1頭当たりの飼料費も上がっています。下の図はメイプルファームにおける2022年の5月から7月の成牛の1頭当たりの飼料費です。2020年におよそ1日1400円台だったものが、2022年の6月には2000円を超えてきました。

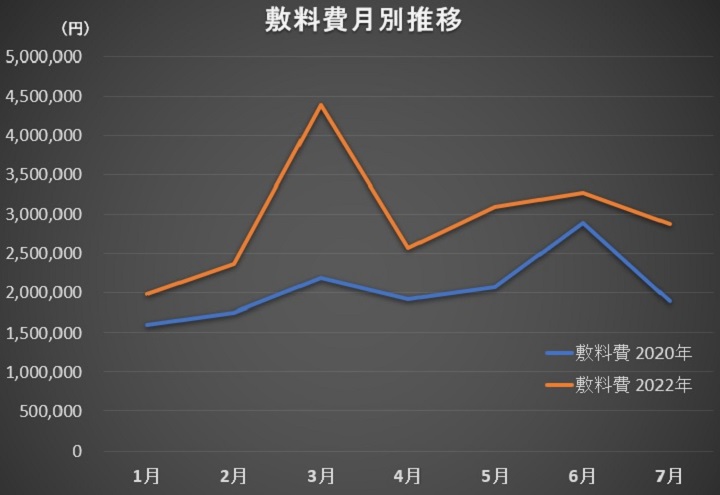

敷料費の推移

敷料は牛の寝床に敷いて体を保護したりふん尿を吸収したりするもので、牛の衛生管理に必要不可欠です。メイプルファームでは木材を細かく粉砕した「おが粉」を牛の敷料として使用しているのですが、このおが粉も高騰しています。

高騰の背景にあるのは、2021年からの「ウッドショック」。昨今アメリカで住宅建築の需要が高まっているため、建材のコストが上昇しているのです。そのため、メイプルファームの敷料購入費は2年前に比べると月平均で100万円近く増えています。

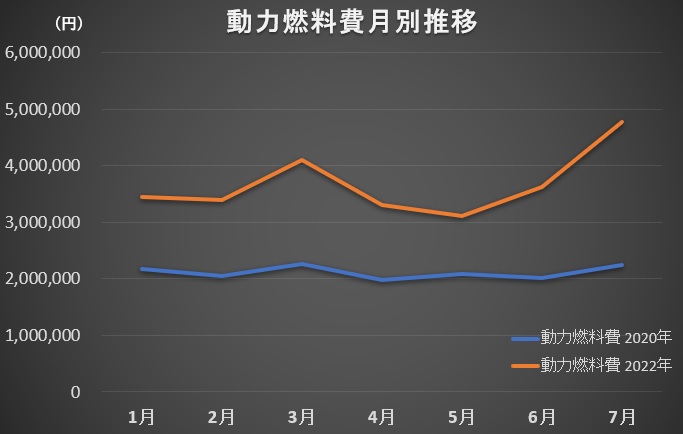

動力燃料費の推移

トラクターの燃料代、換気扇や照明の電気代、搾乳設備やお湯を沸かすボイラーにかかるLPガス代などの動力燃料費ですが、こちらも上昇しています。月平均で150万円以上増加しており、その差はさらに開いている状況です。円安ドル高の影響などもあり、今後も上昇傾向が続くのではないかと危惧しています。

利益を出すための努力も続けてきた

こうした状況の中で、少しでも利益を上げるための工夫や現場の従業員の努力もあり、今年度は売り上げも伸びています。牛の管理技術向上などが実を結び、1頭当たりの乳量が増加したからです。

また、肉用子牛販売の売り上げも伸びています。昨今では子牛の販売価格も下がっていますが、メイプルファームでは交雑種に比べ単価の高い和牛を乳牛に産ませるなどの工夫をしています。

1月から7月までの総売り上げの累計は、2020年より2022年のほうが3000万円ほど増えました。しかしここまで読んでいただければわかるように、費用の増加は、それをはるかに上回っています。

現場の努力あってこその生産性向上でしたが、帳簿の数字上はそれが報われていないように見えてしまうのは心苦しい思いです。

もちろんその努力がなければ状況はさらにひどくなっていました。

どれくらいコストアップしたのか、まとめ

会社として見せられる部分と、見せたくない部分がある中で、かなり踏み込んだところまで紹介してきました。

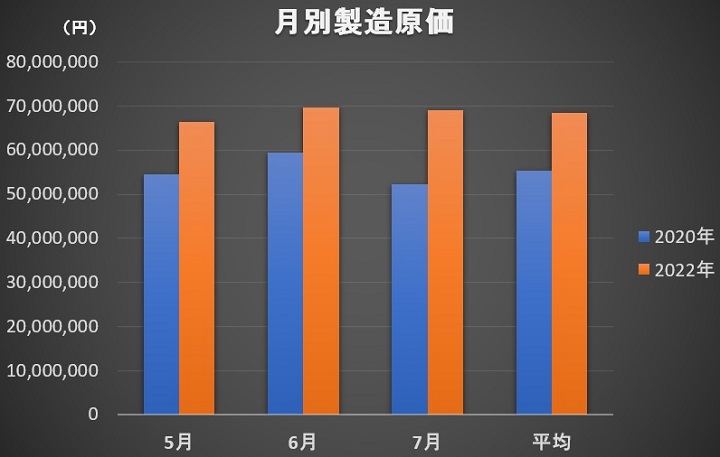

この図は、上で挙げた飼料費や敷料費、動力燃料費に加え労務費など、飼養に直接かかわる費用の合計の推移です。

2年前に比べ、月平均で1500万円程度増加しており、その増加のすさまじさが分かっていただけるでしょうか。

しかも恐ろしいのは、これはまだピークではないかもしれない、という点です。

こちらが最後のグラフになります。この記事の冒頭で伝えたように、正常に経営ができていた2020年と比較すると、直近の3カ月では生乳1リットル当たりの製造コストが20円から30円近く上がっています。年の前半は値上がりに対抗すべくコストカットや経営の効率化で何とかしのいできましたが、ここ数カ月のコスト増はそれら企業努力をはるかにしのぐ勢いです。

本題はここからです。

製造コストは増えたものの、収入は増えていません。例えば上図のように30円製造コストが上がった場合、その分だけ収入が減ってしまうのです。

この原稿を執筆している2022年の10月までは、メイプルファームに関して言えば間違いなく搾るほど赤字でした。スーパーに並ぶ牛乳は、いわば原価割れした商品だったのです。酪農業界ではこの2年間、製造コストを価格に転嫁できずに、収入をただただ減らしてきました。

牛乳の値段を「適正価格に是正」してほしい

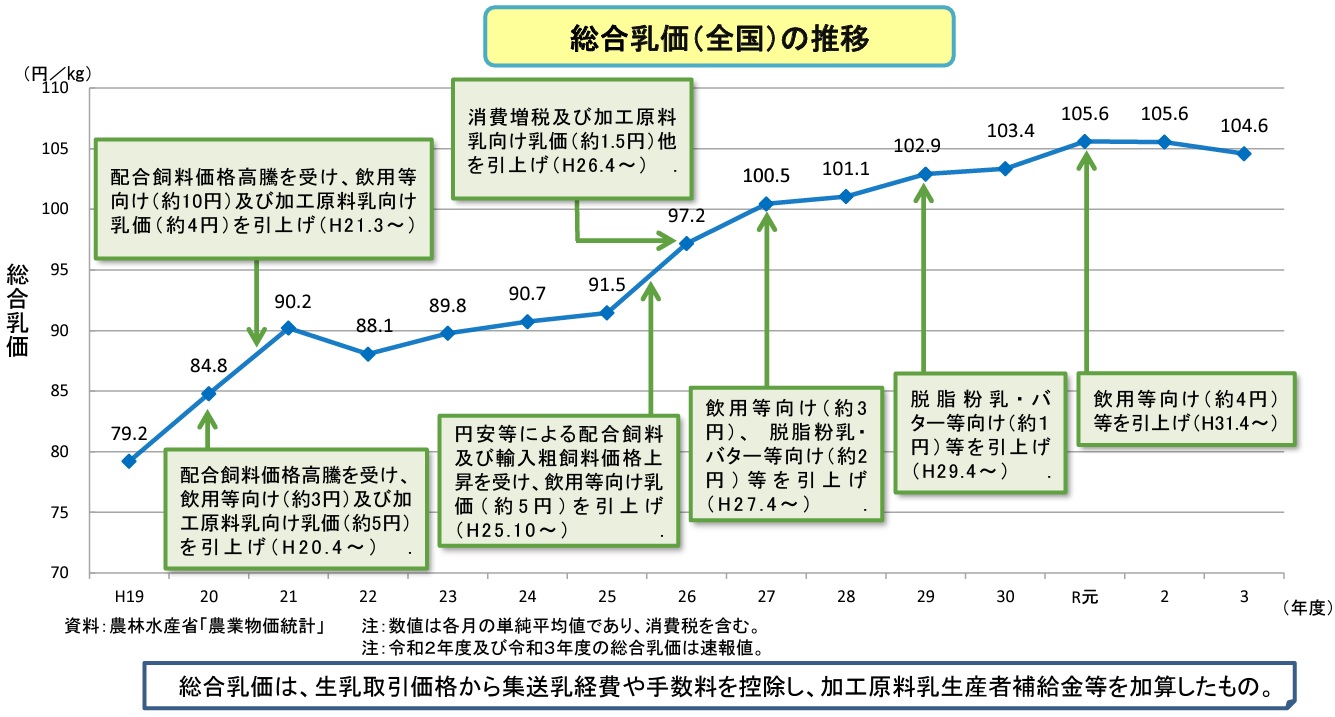

これだけコストが上がる中、酪農は2020年からの3年間、ずっと乳価を据え置かれてきました。

総合乳価は2019年から上がっていない(農林水産省畜産局「畜産・酪農をめぐる情勢」より引用)

ものには製造原価に見合った売値というものがあります。

ようやく2022年11月から、乳価が値上がりすることが決定しました。メイプルファームの所属する地域では1リットル当たり10円の乳価増加が見込まれています。しかし、今の状況では乳価10円アップではとても足りません。2020年と同等まで収益を改善するためにはメイプルファームの乳量では35円近い乳価増加が必要ということになります。

国などからの酪農を守るための補助金や、配合飼料の値上がりの影響を抑えるための価格安定基金なども存在しています。確かに補助金は非常にありがたいのは当然ですが、正直に言えば全く足りていません。

本年はまず間違いなく赤字を覚悟しています。あとはその額をどこまで減らせるか、というような状況です。それはメイプルファームだけではなく、ほとんどすべての酪農家に起こっていることなのです。

指定生乳生産者団体と乳業メーカーが乳価を今まで据え置いてきたのは、値段が上がることで牛乳の消費量が落ち込むことを懸念してのことです。しかしこれだけ物価が上昇する中で、牛乳の値段が据え置かれていたこと自体が異常だったのだと、知ってほしいのです。

私たち酪農家が求めているのは、乳価の値上げというよりは、「適正価格への是正」なのです。

この状況は酪農家の廃業にもつながっており、日本の酪農を確実に衰退させています。日本の牛乳は間違いなく世界最高峰の衛生管理で作られた、どの国にも負けない高品質のものだと、私自身自負しております。その牛乳が飲めなくなる日が、じわじわと近づいているように思えてなりません。

日本の酪農を守るために、牛乳を、乳製品を変わらずに消費してほしい。それが私たち酪農家の願いです。