ピーマンとはどのような野菜? 特徴や由来など

|

植物名 | ピーマン |

|---|---|---|

| 科名 | ナス科 | |

| 原産地 | 中南米の熱帯地方 | |

| 草丈 | 60~80センチ | |

| 生育適温 | 20〜30℃ | |

| 耐寒性 | 弱い | |

| 耐暑性 | やや強い | |

| 花色 | 白色 | |

| 開花時期 | 6~10月 | |

| 栽培期間 | 4〜10月 | |

| 土壌酸度 | 弱酸性 |

ピーマンは中南米の熱帯地方を原産地とする、ナス科トウガラシ属の多年草。スーパーの野菜売り場では一年中見かけるポピュラーな野菜の一つです。その名は、フランス語でトウガラシを意味する「ピマン(piment)」に由来します。ピーマンが日本に伝わったのは明治初期で、食事の欧米化と共に一般家庭でも使われる食材になリました。

ピーマンには独特の風味があり子どもたちにはあまり好まれないことが多いですが、栄養価が高いため、子供向けに工夫したレシピを多く見かけます。ピーマンのビタミンCは熱に強く、油分と一緒に取ると吸収率が高まるβ-カロテンも多く含まれているので、炒め物やマリネなどで使用すれば、老化防止や免疫力アップに役立つ抗酸化作用が期待できます。

一般的なピーマンは緑色。赤や黄色のピーマンとの違いは?

店頭で見かけるピーマンはほとんど緑色ですが、畑で赤や黄色のピーマンを見たことがある人も少なくないでしょう。通常、ピーマンは熟す前に収穫して販売されるので、緑色なのです。品種によって色は異なりますが、ピーマンも熟すと赤やオレンジ、黄色になります。野菜の種類が豊富な店では、色とりどりの「カラーピーマン」が販売されており、緑色のピーマンよりも甘みがあります。

ピーマンとパプリカは同じ野菜? 色や大きさの違いだけ?

パプリカもナス科トウガラシ属の野菜なので「ピーマンの仲間」なのですが、一般的なピーマンよりも大きくて肉厚、甘みもあるのが特徴の品種です。「ジャンボピーマン」と分類されることもあるようです。

パプリカは1993年頃にオランダから輸入され、その後はニュージーランドや韓国からも入ってくるようになり、近年では国産も流通しています。パプリカの色は赤やオレンジ・黄色のほか、紫・白・茶・黒色など多彩で、食卓をカラフルにしてくれる食材です。

ピーマンは野菜栽培のビギナーにもおすすめ!

ピーマンはトウガラシの仲間ということもあり、比較的、病害虫の心配が少ない野菜と言えます。家庭菜園やプランターでも育てられるので、野菜づくりの初心者にもおすすめです。種からではなく、苗から育てれば難度はかなり下がります。ピーマンは種類が豊富にありますが、作りやすさは変わらないので、収穫できる量や時期を参考にして、好みの品種を選びましょう。

ピーマン栽培の準備と計画

ピーマンはナス科の植物なので、同じナス科であるトマトやナスを前年に育てた土地とは違う場所で作付け計画を立てましょう。もし同じ場所で育てる場合は接ぎ木苗を購入します。ピーマンにもたくさんの品種があり、大きさや食味や収穫量にも違いがあります。種苗会社のカタログやホームページなどで調べてお気に入りの品種を購入すれば、より栽培が楽しくなるでしょう。

適切な土壌作りと環境条件

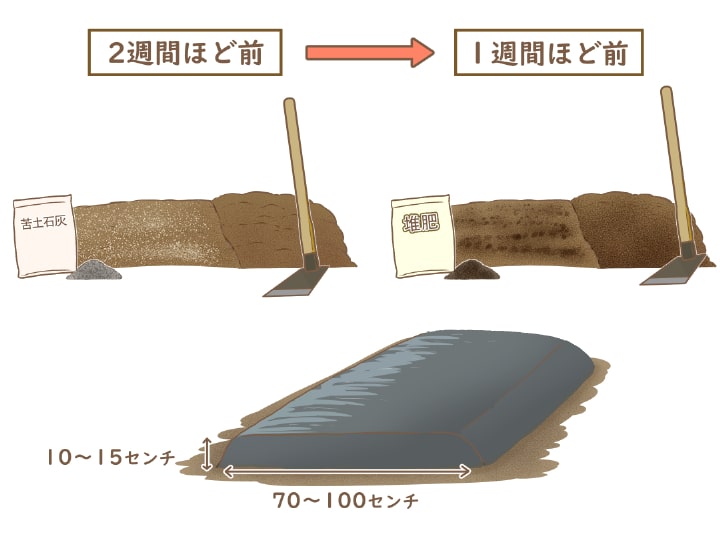

ピーマンを元気に育てるためには、適切な土壌作りと良好な環境条件が必要となります。まず、土壌は弱酸性(pH6.0~6.5)のものが理想とされるため、定植の2週間以上前に苦土石灰を全面散布して耕します。また、根域が比較的狭くて浅いので、乾燥や加湿に弱いという特徴があります。水はけが良く保水性のある肥沃な土づくりのため、1週間前に堆肥、元肥を施して再度耕しましょう。

畝立ては定植予定の2~3日前に行い、雑草対策と地温を上げるために黒色のポリマルチをするのがおすすめです。マルチは泥はねも防げるので病気の予防にも効果があります。環境条件としては、ピーマンは暖かい環境を好み、生育適温は20~30℃と高めです。特に植え付け後は霜の心配がなく、地温が15℃以上になるころを目安にするのがおすすめです。

ピーマン栽培の5つのポイント

ここでは、ピーマンを育てるときに大切なポイントを紹介します。

- 多湿に注意! 土の表面が乾いたら水やりを

- 1番花を早めに摘み、わき芽の放置はNG!

- 株が倒れないように2〜3本の支柱を立てる

- 追肥は2〜3週間に1度くらいが目安!

- コンパニオンプランツで病気や害虫を予防

それぞれを、もう少し詳しく見ていきましょう。

1. 多湿に注意! 土の表面が乾いたら水やりを

原産地が中南米の熱帯地方であるピーマン。生育適温は20〜30℃で、暑さには比較的強く、低温には弱い野菜です。日当たりが良く、水はけの良い場所を好みます。しかし、乾燥しすぎると樹勢が低下し、モザイク病にかかりやすくなります。同時に多湿も嫌うので、水のやりすぎには注意。また、ピーマンの根張りは浅いので、土の表面が乾いたら水をやるとよいでしょう。

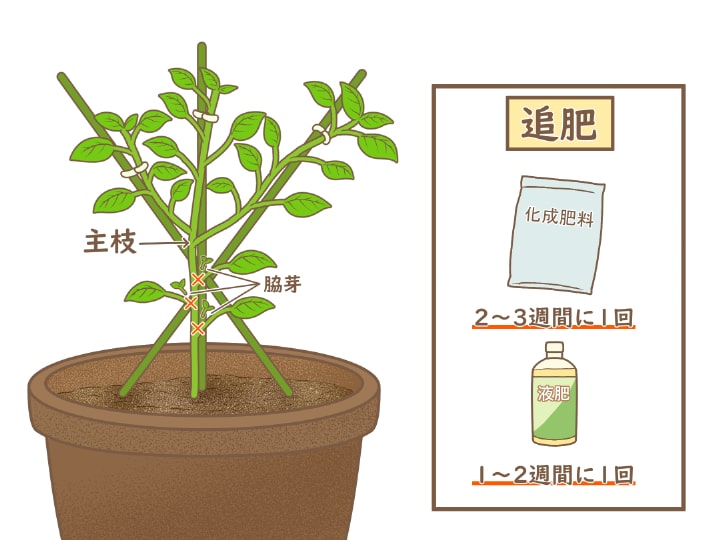

2. 1番花を早めに摘み、わき芽の放置はNG!

ピーマンの1番花が咲く頃はまだ地温が低く、変形果や石果になる可能性もあるので、小さいうちにその花を摘み取りましょう。また、1番花のついたわき芽は勢いよく伸びるので、摘まないようにします。ほかのわき芽は、込み入ってきたら適度に摘み取り、日当たりや風通しを良くします。

3. 株が倒れないように2〜3本の支柱を立てる

ピーマンの草丈は60〜80センチ、暖地やハウス内では1メートルくらいになることも。また、ピーマンは根が浅く、実が付き始めると株全体が重くなるので、強風などで倒れないように支柱を立てるのがおすすめです。支柱の立て方は、畑なのか、プランターなのかなどの条件で異なりますが、2本や3本が主流です。

4. 追肥は2〜3週間に1度くらいが目安!

ピーマンの収穫が始まる頃から追肥を行うと、長めに収穫が楽しめます。1回目の追肥の後は、株の様子を見ながら、2〜3週間に1回くらいのペースで追肥するとよいでしょう。根元から少し離れた場所に肥料を入れ、軽く土と混ぜ合わせて土寄せします。使用する肥料の説明を読んで、適切な量を与えるのもポイントです。

5. コンパニオンプランツで病気や害虫を予防

コンパニオンプランツとは、互いに良い影響を与え合って生育する相性の良い植物のこと。どちらか一方の植物だけに恩恵がある場合もあります。コンパニオンプランツを活用することで、雑草の防除、病害虫の予防、成長促進といった効果が得られます。

ピーマンのコンパニオンプランツとして知られているのはマリーゴールドやナスタチウムなどの草花です。また、つるなしインゲンや落花生、ニラなども相性がいい植物です。

ピーマンを地植えの畑で育てるときの流れ

ピーマンは種から育てられますが、育苗の経験がない人や、楽に栽培したい人は、苗から育てるのがおすすめです。ここでは、ピーマンを地植えの畑で育てる場合と、プランターや鉢で育てる場合に分けて、その流れを紹介します。

まず、ピーマンを地植えの畑で育てるときの流れを見ていきます。こちらでは、種まきから紹介します。なお、種から地植えできる苗になるまでに、1カ月半から2カ月ほどかかります。

- 種まき

- 育苗

- 土・畝作り

- 植え付け

- 支柱立て

- 整枝・追肥

- 収穫

1. 種まき

育苗箱やセルトレイを使用するときは、まず育苗土を入れます。育苗箱の場合は、土に深さ約1センチの溝を8センチくらいの間隔で作り、種を約5ミリ間隔で条(すじ)まきして、軽く土をかぶせます。セルトレイの場合は、一つのセルに1粒の種をまき、軽く土をかぶせます。種まきの後は霧吹きやじょうろで水をやりましょう。

農家のワンポイントアドバイス「育苗機やハウスなどで加温を」

発芽適温は20~30度なので、寒い時期の播種は発芽育苗機やハウス、トンネルなどで加温しないと芽がでるまでにかなり時間がかかります。ただ、発芽率は悪くはないので忘れたころに芽が出てきたりします。

2. 育苗

種をまいた育苗箱やセルトレイは25〜30℃くらいに加温し、土が乾かないように水やりをしながら管理します。発芽後は夜温を25℃くらいで保ちましょう。本葉が2〜4枚になったら、生育の良いものを選んで育苗ポットに移し、夜温20℃くらいに下げて管理します。

3. 土・畝作り

苗を定植する2週間ほど前に苦土石灰を全面にまいて耕し、1週間ほど前に堆肥(たいひ)や元肥を入れて耕すとよいでしょう。畝立ては定植の2〜3日前に行うのが目安。苗の本葉が10〜14枚になる頃に定植したいので、苗の状態を観察しながら畝立ての日を決めます。幅70~100センチ、高さ10〜15センチくらいの畝を立て、地温を上げるために黒いマルチを張るのがおすすめです。

土が乾燥していたら、必ず水やりをし、しっかり土壌を湿らせてからマルチを張りましょう。マルチは剥がれないようマルチキーパーなどでしっかり固定します。

4. 植え付け

ピーマンは寒さに弱いので、晴れた日の午前中に定植するとよいでしょう。定植前は育苗ポットにたっぷりと水をやり、植え穴にも水をやっておきます。さらに、苗がしっかりと根付くまでは寒冷紗(かんれいしゃ)で保温するなど、防寒対策を行うのがポイントです。苗に寒冷紗をかけておけば、アブラムシなどの害虫対策にもなります。

行灯(四隅の支柱を立てて筒状のビニールを被せる方法)も保温効果があるのでぜひ取り入れてみてください。

5. 支柱立て

植え付け後は、仮支柱を立てて茎を安定させます。そして、1番花が咲く頃に支柱立てを行います。勢いよく伸びる側枝を1〜2本残して、主枝1本と側枝1本の2本仕立て、または主枝1本と側枝2本の3本仕立てにすると株が安定します。また、苗の負担を減らすためにも1番花は摘み取ってしまう方がよいでしょう。

支柱と結び付けるときは、これから茎が太くなるのを見越してゆとりを持たせます。8の字にして結ぶと支柱と茎の間に余裕ができるので、風や成長の動きに対応しつつ、しっかりと支えることができます。

6. 整枝・追肥

仕立てた後は、わき芽を摘み取って整枝します。葉が茂り過ぎて、日当たりや風通しが悪くなると、実の付きが悪くなるからです。さらに、定植から2〜3週間後、収穫が始まる頃に追肥を開始します。その後は株の様子を見ながら、2〜3週間おきに追肥するとよいでしょう。マルチを張っている場合は、畝の両肩あたりのマルチをめくって肥料をまき、土と軽く混ぜて、再びマルチをかぶせます。

ピーマンは放任栽培でも収穫できますが、仕立てて管理するとより長期間たくさん収穫できます。主枝からは花が咲くたびに枝が二手に分岐するので、片方を主枝と決め、もう片方はわき芽として、上記の図のように、わき芽をすべて取るのが初心者には一番わかりやすいやり方です。

2年目、3年目で栽培に慣れてきたら、わき芽にも実をならせるともっとたくさん収穫できます。わき芽に実が3,4個付いたらわき芽先端の芽を切り落とし、それ以上伸びないようにします。そしてわき芽の実を収穫するときはわき芽の枝ごと切り落とします。切り落としたところからはまたわき芽が出てきて収穫できます。主枝は背の高さくらいまで伸びたら頂上の芽を切り芯止めします。その後はわき芽から出てくる芽を伸ばしていきます。

7. 収穫

30〜40グラム程度のピーマンが実るのは、開花から約25日後、最盛期になると約15日後です。成長しない実があれば、株の成長を促すために早めに取ってしまいましょう。収穫の際は、枝が折れやすいのでハサミを使います。また、実が多すぎるときは一部を早めに取ってしまい、株の負担を軽くします。ピーマンを収穫せずに完熟させると、黄色やオレンジ、赤色のカラーピーマンになりますが、株に負担がかかるのでしっかりと追肥をしましょう。

完熟ピーマンになるには、緑のピーマンの倍くらい時間がかかります。その間に虫に食べられたり病気になるリスクも増えるので、初心者は早取りがおすすめです。

ピーマンをプランターや鉢で育てるときの流れ

次に、ピーマンをプランターや鉢で育てるときの流れを見ていきます。こちらは苗から育てるビギナー向けに説明します。店で苗を選ぶ際は、葉の色が濃く、しっかりとした苗を選びましょう。1番花が咲き始めているくらいの苗が扱いやすいです。

- プランターや鉢の準備

- 培養土の準備

- 植え付け・支柱立て

- 寒さ・病害虫対策

- 整枝・追肥

- 収穫

1. プランターや鉢の準備

プランターや鉢でピーマンを育てる場合、1株の生育に適しているサイズは、縦・横が各30センチ以上(円形であれば直径30センチ以上)、深さ30センチ程度です。一つのプランターで2株以上育てる場合は、株間が30センチ以上とれる横幅のプランターや鉢を選びます。また、通常のプランターや鉢を使用する場合は、鉢底石などを敷き詰めて排水性を良くしましょう。排水性に優れた構造のプランターなどを使用する場合は、鉢底石がなくても大丈夫です。

2. 培養土の準備

ホームセンターや園芸店などで販売されている、野菜栽培用の培養土がおすすめです。ピーマンが育つためには、窒素やリン酸、カリなどの養分が含まれた土が必要なので、一度使用した土を使いまわすのはNGです。まず、プランターや鉢の半分くらいまで土を入れて、たっぷりと水を注ぎます。その後に、残りの土をプランターや鉢の上から5センチくらいのところまで入れて、もう一度水を注いで水分を含ませます。

3. 植え付け・支柱立て

植え穴をスコップで掘り、苗をポットから取り出して植え付けます。最後に土の表面を軽く押さえて苗を安定させましょう。1番花が咲いていたら、摘み取ってしまいます。プランターや鉢植えの場合は、この段階で支柱を立てると楽です。苗が中央にくるように、2本の支柱を斜めに刺して、土から15センチほどの高さでクロスさせ、交わっている部分を固定します。

4. 寒さ・病害虫対策

ピーマンは寒さに弱く、湿度が高い場所を嫌うので、プランターや鉢は必ず日当たりと風通しの良い場所に置きましょう。さらに、寒冷紗などを上からかければ保温効果もあり、病気の原因ともなる害虫を防ぐこともできます。

5. 整枝・追肥

最初の実が大きくなり始める頃に、主枝と勢いよく伸びた1〜2本のわき芽(側枝)を残し、そのほかのわき芽はすべて摘み取ってしまいます。主枝1本と側枝1本を麻ひもなどで支柱に軽く結んで誘引する2本仕立て、主枝1本と側枝2本を誘引する3本仕立て、どちらでも大丈夫です。また、整枝とほぼ同時に、追肥も開始します。化成肥料を使う場合は2〜3週間に1回、液肥を使う場合は1〜2週間に1回、使う肥料の使用方法に従って与えましょう。

6. 収穫

2番目以降の花が咲いた後、20日前後で収穫できる大きさになるでしょう。成長しない実があれば、摘み取ってしまいます。また、ピーマンはこまめに収穫すると長い期間収穫を楽しめます。たくさんの実が同時に付くと株に負担がかかるので、その場合は実を減らしたり、追肥の間隔を調整したりします。なお、収穫の際は枝が折れないようにハサミを使うことをおすすめします。カラーピーマンを収穫したい場合は、開花から実が熟すまでに60日前後かかるので、しっかり追肥しながらしばらく待ちましょう。

ピーマンを健康に育てるための管理方法

ピーマン栽培で気を付けたい病害

ピーマンでよく見られる病害は同じナス科のトマトとナスと共通のものが多く、代表例にウイルス病、青枯病、苗立ち枯れ病などがあげられます。また、炭そ病が出やすいので市販の農薬を梅雨前に散布しておくと発生を食い止めるのに有効です。病気を予防するためには、風通しの良い環境を作り、密植を避けることが大切です。また、連作障害も出やすいので、場所を変えたり接ぎ木苗を利用したりしましょう。ウイルス病になってしまった場合は治療法がないので、症状株は病気を広げてしまわないように抜き取り圃場外で処分します。

ピーマン栽培で気を付けたい害虫

害虫としてはタバコガのようなアオムシ類は葉も実も食い尽くしてしまう厄介な存在。見つけたら手で捕殺するか、専用の農薬を散布します。また、カメムシは実から吸汁し、吸われた部分は斑点や変色が出ることがあります。捕殺や農薬散布で対応しますが、周りの雑草地帯から飛んできたりするので、除草も大切です。

家庭菜園ではコンパニオンプランツもおすすめ

家庭菜園では、害虫を寄せ付けにくくするコンパニオンプランツを周囲に植えるのもおすすめです。ピーマンのコンパニオンプランツにはニラやマリーゴールド、バジルなどがあります。

ピーマンに適した農薬4選

ダコニール1000

うどん粉病や炭そ病に効果があります。耐性菌の出現事例がなく汎用性も高いのでとても便利な農薬です。

トップジンM水和剤

ピーマンの炭そ病、黒枯病の効果があります。様々な野菜、果物の病気に効く登録の多い殺菌剤です。

ベニカベジフルスプレー

スプレータイプで使いやすく、アオムシ、カメムシ、アブラムシなど幅広い害虫に適応があります。プロ農家も使う成分が入っています。

ゼンターリ

有機栽培でも使える微生物農薬で、鱗翅目幼虫(アオムシ類)に効果があります。使用回数制限もなくいろいろな野菜に散布できます。

追肥の方法とタイミング

ピーマンは比較的肥料の感度が鈍く、最初の定植時に元肥をたっぷり混ぜ込んでおけばそれほど慌てて追肥しなくても大丈夫です。3~4段目の実が着いてからは2週間に一回くらいのペースで追肥します。リン酸は元肥として与えた量で十分なので、追肥には窒素とカリウムを含んだ肥料が適しています。「追肥専用」や、「NK肥料」などとして販売されているので探してみましょう。7~8月頃に苦土石灰でカルシウムとマグネシウムを足してあげると、その後も長く収穫を続けるのに効果的です。株全体の葉色が薄い場合は肥料が足りていないのですぐに追肥しましょう。

肥料は根が直接触れないよう、株元から少し離れた位置に施し、肥料を散布した後に必ずたっぷりと潅水します。肥料は水に溶けることで植物に吸収されます。夏場は特に土壌が乾燥しやすいので、ピーマンの生育に欠かせない水分を切らさないよう、水やりも欠かさず行いましょう。

剪定や整枝のポイント

実が着いている位置より下の葉は取り除き、株元が蒸れないようにすることが大切です。葉が茂り、風通しが悪くなると病原菌や害虫の温床となってしまいます。

夏場は生育旺盛のピーマンがどんどん枝葉を増やし、整枝に苦労します。メインとなる枝(主枝)をしっかり伸ばし、無駄なわき芽は早めに摘み取りましょう。小さいうちが一番わかりやすいです。実がたくさんなりすぎてピーマンが疲れているときは、実が小さいうちに収穫して株の回復を促してあげましょう。

家庭菜園で採れたピーマンを使ったおすすめレシピ

家庭菜園の醍醐味といえば、収穫した野菜を使った料理でしょう。

ここでは、おすすめの調理法のほか、採れすぎてしまった場合に大量消費できるレシピをご紹介します。

ピーマン栽培についてよくある質問

ここでは、ピーマンを育てる際によくある疑問をまとめました。回答は一例ですが、ぜひ参考にしてください。

Q. 育てやすいピーマンの品種は?

さまざまな品種がありますが、今回はタイプが異なるピーマンを5種類紹介します。

1. 京ひかり <タキイ種苗>

耐病性があり、高温にも強い濃緑中型種。気温が低い時期にも肥大し、長期間の収穫が期待できます。

2. 髙農カリフォルニアワンダー <タカヤマシード>

大型で厚肉の品種。日本の気候によくなじんだ固定種で、比較的育てやすいピーマンです。

3. とんがりパワー <ナント種苗>

とても大きくなる品種。果肉は厚く甘みがあり、苦みや青くささが少ないので、食べやすいピーマンです。

4. レッドホルン/イエローホルン <タキイ種苗>

大型で牛角形のカラーピーマン。極早生(わせ)で生育が早く、栽培しやすいので家庭菜園にもおすすめです。肉厚で甘みもあります。

5. こどもピーマン ピー太郎 <タキイ種苗>

ロケット形でミニサイズのピーマン。苦みがとても少なく、果肉が厚くてジューシーです。見た目はハラペーニョに似ています。

Q. 木質化したピーマンは翌年も育つ?

茎が木と同じように硬くなる木質化。畑や家庭菜園など屋外であれば、基本的に冬を越せないのでそのまま枯れてしまいます。プランターや鉢に植えている場合、寒い期間は屋内に入れるなどして越冬が成功すれば、ピーマンは多年草なので翌年も育ち、収穫することができます。

Q. ピーマンの実の下が黒くなる原因は?

これは「尻腐れ病」という生理障害で、主にカルシウムの不足によって起こります。またピーマンには弱酸性(pH6.0〜6.5)の土壌が最適ですが、土壌が酸性に傾いてしまうことでもこのような症状が出やすくなります。苗を植え付ける2週間前に土に苦土石灰を施し、カルシウムとアルカリ分を補うことで防ぐことができます。また、窒素が多すぎるとカルシウムが吸収しにくくなるので、注意が必要です。

まとめ

ピーマンの栽培方法について、お悩みは解決できたでしょうか?

ピーマンは、苗からであれば初心者でも栽培しやすいと言えます。畑や家庭菜園がなくても、ベランダのプランターや鉢でも育てることができます。栽培時のポイントは「1番花を早めに摘み、わき芽は放置しない」「2本仕立て、または3本仕立てがおすすめ」「適切な水やりと追肥」ということでした。比較的長い期間、収穫が楽しめる野菜なので、ぜひチャレンジしてください!

執筆:土屋 幸子

編集:久保田 夕夏