青枯病の基本情報

青枯病(あおがれびょう)は、土壌細菌 「Ralstonia solanacearum(ラルストニア・ソラナセアラム)」による植物の伝染病です。主な感染経路は野菜の茎や根についた傷口からで、水を媒介に侵入します。地温が25〜30度の高温状態では、この細菌の活動がより活発になるとされています。

人体への直接的な影響はありませんが、主にトマト、ナス、ピーマン、ジャガイモなどのナス科の作物やマメ科、ショウガ科などの作物に被害を与える病気で、初期症状から作物が枯れてしまうまでのスピードがとても早く、発病後に使える有効な治療薬もありません。そのため、普段の予防と早期発見が特に重要と言えます。

ここでは、青枯病の詳しい症状について見ていきましょう。

青枯病の初期症状

若い葉や上部の葉が急にしおれ、夜間や涼しい時間帯になると一時的に回復する「仮性回復」が見られます。葉の一部が黄色や褐色に変色することもあり、植物全体の成長が遅くなり、元気がなくなります。茎の内部(維管束)が褐色や黒色になり、切り口から白い粘液(細菌の分泌物)が出る場合があります。

青枯病が進行すると

青枯病によって茎や根の維管束の変色が進み、水や栄養の輸送が阻害されるのが原因で夜間や涼しい時間帯になっても葉がしおれたままになり、緑色を保ったまま立ち枯れます。そのまま放置すると茎や根が完全に褐色化・黒色化して腐敗が進み、完全に枯死します。

青枯病の発生原因

青枯病が発生するとせっかく育てた作物が全滅してしまう可能性もあり、金銭的にも精神的にも大きなダメージを受けてしまいます。青枯病が発生しやすい条件や感染経路を知っておくことが適切な対応・対策につながります。詳しい発生条件やメカニズムを見ていきましょう。

感染経路と発病メカニズム

青枯病菌は土壌の中で数カ月~数年もの間生きられます。特にナス科やバナナなどの宿主植物の根圏で増殖しますが、宿主植物がない場合でも雑草や残渣に潜んでいます。

植物の根の傷口や自然開口部(根毛や側根の分岐部)から青枯病菌が侵入したり、灌漑水や雨水、農具、人の移動などで根に接触して感染したりします。

青枯病菌は根の維管束(木部)に侵入し、そこで急速に増殖します。維管束内で細菌が分泌する粘液(多糖類)や菌体自体が水と栄養の輸送を阻害することで発症します。

地温、土壌水分によって発症リスクが高まる

青枯病菌は25~35℃の温暖な土壌温度で最も活発に増殖し、発症が促進されます。 15℃以下では菌の増殖や感染力が低下して発症が抑えられますが、完全に死滅するわけではありません。35℃を超えると菌の活動は若干低下しますが、植物自体が暑さでストレスを受けるので発症リスクが高まる場合があります。

土壌水分が多いと菌が根から侵入しやすく維管束内での移動も促進されるため、青枯病菌は湿った土壌で感染が広がります。水はけの悪い土壌は菌が長期間生存しやすく、発症リスクが上昇します。

青枯病が発生しやすい作物と被害例

先述したように、青枯病はトマトやナス、ピーマン、ジャガイモなどのナス科の作物をはじめ、マメ科やショウガ科などの作物に発生しやすい病気です。それぞれ、発症後にどのような症状が見られるのかを見ていきましょう。

トマトでの被害例

昨日まで元気だったトマトの葉が昼間に垂れ下がり、夕方には元に戻るものの、数日で症状が悪化するというのが、よく見られる症状です。

茎を切ると維管束が褐色に変色し、切り口を水に入れると白い粘液が糸を引きます。数日で株全体がしおれて立ち枯れ、果実が小さく未熟なまま収穫不能になります。被害は1株から畑全体に広がり、収穫量に深刻な影響を与えます。高温多湿な日本では、トマト畑全体が数週間で壊滅するような被害も出ています。

筆者もベランダで育てていたミニトマトが青枯病にかかり、わずか数日で枯れてしまった経験があります。急に症状が現れたので精神的なダメージも大きかったです。

ナスでの被害例

一部の葉が水分を失い、緑色を保ったまましおれる症状が見られます。2~3日間は夜になると回復しますが、その後まもなく株全体がしおれて枯死します。茎の維管束が褐色になり、切り口から汚白色の汁液が染み出るのも特徴。萎凋がはじまって1週間ほどで枯死し、隣接株にも青枯病が急速に広がります。

ジャガイモでの被害例

ジャガイモ畑の数株がしおれ始め、1~2週間で周辺株に広がります。地下部の塊茎(イモ)が大きくならず、軟化や腐敗が見られます。塊茎内部に褐色~黒色の変色や粘液が見られるため、食用や種イモとして使えなくなります。高温多湿の夏場に青枯病が発症すると、塊茎がドロドロに腐敗して収穫量が大幅に減ってしまう可能性があります。

青枯病の早期発見のポイント

青枯病に罹患した植物をそのまま放置すると、菌が増殖して周辺にも感染が広がってしまいます。早期発見のコツを覚え、罹患した株を取り除いて焼却するなど確実に処分してください。

発病株を見分ける方法

葉が緑色を保ったまましおれるのが青枯病の特徴です。水切れの場合は、葉の色が黄色や茶色に変色することが多いです。

青枯病の疑いがある株が見つかったら、茎を切って水の入った透明な容器に浸します。数分以内に切り口から白い粘液が糸を引くように出てくる場合は青枯病の可能性が高いでしょう。また、正常な茎の維管束(木部)は白っぽいのですが、青枯病になると褐色や黒色に変色します。

検査用イムノストリップの利用

「イムノストリップ」というウイルス病簡易診断キットもあります。検体の葉をすりつぶした液に検査紙を差し込むだけで判定が行えます。検査開始から30分で結果がわかるので植物病原菌の早期発見に役立ちます。診断キットは2000円程度で販売されています。

土壌から検査が行える遺伝子検査もあります。土壌を採取して専門機関に送付し、DNAを抽出して検査を行います。

青枯病の防除方法

土壌内にひそんでいる菌が原因となる青枯病は、発症してしまうと対応が難しい病害です。しかし、複合的な防除によって、発病を未然に防ぐことは可能です。本章では、防除につながる対策を詳しく紹介していきます。

耕種的防除

「耕種的防除」とは、栽培方法や管理を通じて青枯病の発生リスクを低減する手法です。青枯病に強い品種の使用や健全な種苗の使用、輪作の実施などが有効です。高温多湿(地温25~35℃)を避けて涼しい時期(春や秋)に作付けしたり、堆肥や緑肥(マリーゴールドやクロタラリアなど)を施用して土壌微生物の多様性を高めることで感染リスクを抑えることができます。

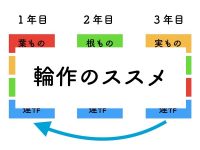

輪作

連作を避け、土壌中の菌の蓄積を防ぐことで青枯病のリスクを減らせます。トマト、ナス、ジャガイモなどのナス科の野菜やショウガ、バナナなど青枯病の宿主植物を避け、3~5年の輪作を行います。イネ科、マメ科、ネギ科など非宿主作物を選ぶことで土壌中の菌密度を下げることが可能です。

<輪作の計画例>

1年目:タマネギ(ネギ科)

2年目:大豆(マメ科)

3年目:マリーゴールド(緑肥)

4年目:トマト(ナス科)

このようなサイクルを繰り返し、ナス科の作付けを3~5年に1回程度に減らします。気候や菌の特性に応じた計画による総合的な防除で、トマト、ナス、ジャガイモなどの青枯病を効果的に抑えられます。

抵抗性株の利用

抵抗性株の利用も、被害を軽減する効果的な対策のひとつです。

青枯病菌の侵入を阻害したり、維管束内での増殖を制限したりする遺伝的特性を持つ抵抗性品種にすることで発病率や被害程度を大幅に低減できます。トマトやナスでは青枯病に強い台木を使った接ぎ木苗も活用されています。

<抵抗性株の品種例(トマト)>

ガンジー/タイショー/ハワイ7996/LS-89/桜1号

<抵抗性株の品種例(ナス)>

千両二号/PC筑陽/耐病総太/LS-1934

<抵抗性株の品種例(ジャガイモ)>

キタアカリ/アトランティック/サヤカ

物理的防除

「物理的防除」は、土壌や環境を物理的に処理して菌を減らす方法です。太陽熱土壌消毒や土壌燻蒸、排水の改善、マルチング、汚染農具・水の管理などが考えられます。

例えば、畝を高く(20~30cm以上)することで土壌の過湿を防ぎ、根圏の水分を適切に保つことにつながります。畑に排水溝(深さ30~50cm)を設置し、雨水や灌漑水の停滞を防ぐ手も有効でしょう。

粘土質や水はけの悪い土壌には、砂・堆肥・パーライト・バーミキュライトなどを混ぜて通気性と排水性を向上させ、点滴灌漑やスプリンクラーで適量の水を供給します。畑に傾斜をつけて水の流れを促すのも有効です。

黒色のマルチングを銀色に変えることで地温を2-3℃下げられます。マルチフィルムを通気性のいい敷き藁に変更するのも有効です。ハウス栽培の場合は遮光ネットの活用で地熱の上昇を抑えられます。

太陽熱土壌消毒

夏場の高温を利用し、土壌を透明なポリフィルムで覆って地温を50~60℃に上げることで表層の菌を大幅に削減できます。環境に優しく、コストが低いのが特徴です。

基本的なやり方としては、土壌を耕して適度に湿らせ、透明なポリフィルム(厚さ0.02~0.05mm)を土壌表面に密着させて覆います。2~4週間放置して消毒します。

おすすめの農薬

発病後の治療が困難な青枯病ですが、薬剤による予防のほか、青枯病菌の土壌中での増殖抑制や植物への感染予防が可能です。青枯病に直接的に効果のある農薬は限られているので総合的な管理と組み合わせることが重要。ここではおすすめの農薬をいくつか紹介します。

土壌消毒剤(バスアミド微粒剤)

青枯病菌を含む土壌病害を抑制します。使用前に圃場を十分に湿らせ、密閉して効果を高めます。

銅水和剤(ボルドー液/クリーンカップなど)

細菌病全般の予防に効果的な薬剤です。しかし、青枯病は根から感染するため効果は限定的と言えます。

バチルス菌(バイオキーパー/ボトキラーなど)

土壌に施用し、青枯病菌の増殖を抑えます。

ストレプトマイシン系(アグリマイシン)

一部の地域で青枯病の初期予防に使用されます。使用には登録確認が必要で、作物や地域により使用制限があります。

青枯病に関してよくある質問

青枯病に罹患したら?

発病した株は根ごと丁寧に掘り起こし、圃場外で焼却または密封廃棄します。土壌に病原菌が残らないよう注意しましょう。青枯病菌は土壌で数年もの間生きることができます。病株周辺の土や残渣を除去し、使用した農具や靴は次亜塩素酸ナトリウム(漂白剤)やアルコールで消毒して菌の拡散を防ぎます。

青枯病の予防ポイントを教えてください

青枯病の予防には、土壌管理や地温管理、品種選定と作付け管理、衛生管理、灌水と肥料管理といった複合的な対策が有効です。青枯病は一度発症すると治療が困難なので地域や作物の特性に応じた対策を組み合わせ、定期的な圃場観察で早期発見に努めることがポイントです。

まとめ

土壌を介して感染が広がる青枯病は、一度罹患してしまうと特効薬的な薬剤がなく、やっかいな伝染病。発生するとせっかく育てた作物が大きなダメージを受けてしまうため、複合的な対策によって土壌を適切に管理し、予防することが何よりも大事です。青枯病が発生しやすい条件や発生のメカニズムをしっかりと理解したうえで、ほ場や作物に合った地道な対策を行ってくださいね。