逆境の畜産業で有給取得率9割!畜産の未来に挑戦し、『GAP実践大賞』を受賞した木村牧場の戦略

記事を読む

東京五輪、コロナ禍を経て飲食店・小売店が意識すべきこと GAP認証食材レストランが提案する持続可能な日本の食卓

記事を読む

JGAPを通じて人にも動物にも優しい畜産を目指す遠野牧場の挑戦

記事を読む

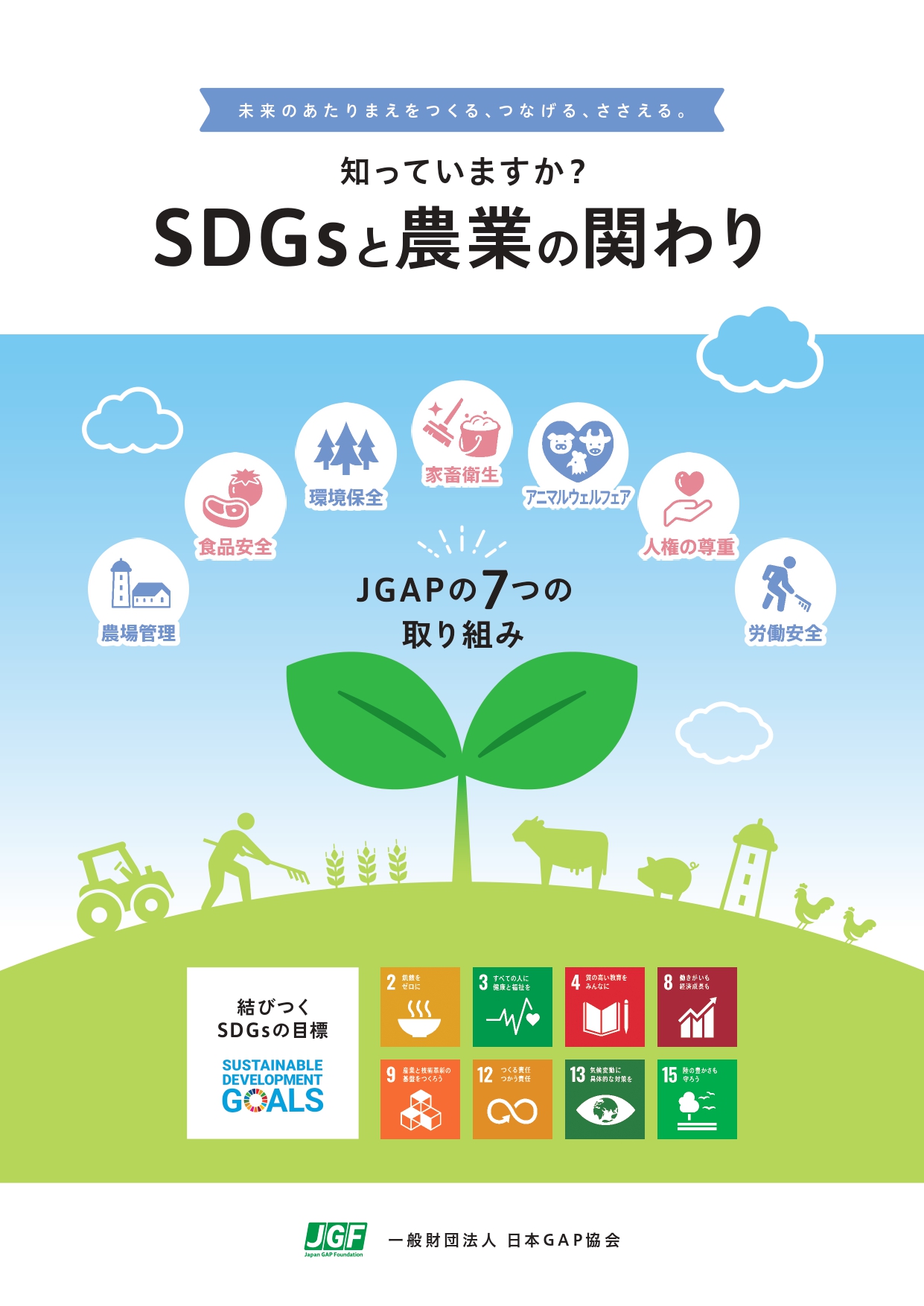

もっと身近にJGAPを 生産者、企業、自治体の取り組みを消費者にも伝えたい

記事を読む

地域農業を盛り上げるカギは農場の環境改善にあり!今こそ地域で推奨したいJGAP制度

記事を読む

【無料動画公開中!】JGAP畜産オンラインイベント

動画を見る