イタチとは

ニホンイタチ

イタチの基本情報

ネコ目イタチ科イタチ属に分類されるイタチ。国内で被害をもたらすイタチは主に、在来種の「ニホンイタチ」と、ユーラシア大陸から渡ってきたとされる外来種の「チョウセンイタチ(別名:シベリアイタチ)」とされています。胴長短足で細長い体型が特徴です。イタチは、ネズミや鳥類、カエルや昆虫、果実類などを好んで食べる雑食の動物であり、かつてはネズミ駆除などのために導入された益獣でした。

両種とも似ており、見た目は可愛らしい中型動物ですが、性格は非常に凶暴。動きもとても素早く、約3cmの隙間があればすり抜けることが出来ます。また垂直の壁を登ることもでき、木登りや泳ぎも得意です。本来は夜行性でありながら都市部では昼夜ともに活動しています。

イタチの生態

繁殖時期は春の4〜5月頃で、6〜8月は子育てのために巣穴で暮らします。

今や国内のほぼ全域に分布するイタチは主に平野部に生息し、土穴などを巣としていますが、家屋に侵入し床下や天井裏に棲み着き繁殖することも。さらに農作物を荒らしたりすることから、害獣として被害が報告されています。

日本に生息する主なイタチの種類

日本に生息する主なイタチは在来種の「ニホンイタチ」と外来種の「チョウセンイタチ」の2種類とされています。オスとメスでは体長と体重が大きく異なります。

| ニホンイタチ | チョウセンイタチ | |

|---|---|---|

| 体長(頭胴長) |

オス:27-37センチ メス:16-25センチ |

オス:28-39センチ メス:25-31センチ |

| 毛色 | 茶褐色 | やや褐色がかった山吹色 ※冬はやや黄色がかった明るい褐色に 夏は綿毛が抜けてやや暗い色に |

| 顔の特徴 | 額中央部から鼻鏡部にかけて 濃褐色の斑紋がある |

鼻周辺、口、喉は白く、目の周辺は胴体と同じ色 |

| 生息環境 | おもに平野部 西日本では山間部にも生息 |

山地~低地の農村周辺など 特に低地が生息適地と考えられている |

ちなみに、ニホンイタチとチョウセンイタチの識別ポイントは大きく2つあります。

まずは「尾の長さ」です。尾の長さが、全長(頭胴長)の半分以上あればチョウセンイタチ、短ければニホンイタチです。

二つ目が「頭胴長」です。

前述した通り、ニホンイタチのメスは、頭胴長が16~25センチ。尾長も7~9センチと小さいのが特徴。対するチョウセンイタチのメスは頭胴長が25~31センチ、尾長が13~16センチと大きめです。

イタチによる被害

農林水産省の調べによると、令和3年度の野生鳥獣による全国の農作物被害は約155億円。

イタチによる被害は金額こそ計上されていないものの、農家の住宅の屋根裏に侵入し、走り回って騒音を出す、糞尿により天井板を腐食させる、断熱材を破り巣を作るなどの生活被害が少なくありません。

イタチは、ネズミやカエル、鳥類などを好む肉食系の雑食であるため、家畜のニワトリへの被害も深刻。小屋の中のニワトリにも襲いかかって捕食します。また、果実類なども好物で、果樹園の農地などへの被害も見られます。作物や家畜への食害のみならず、建物の屋根裏や床下に住みついたイタチのおしっこや糞による「悪臭」や「シミ」といった二次的被害も深刻です。

近年、西日本の都市部でイタチ被害も増えているため、生ゴミを漁って食い散らかすなどの被害も出ています。

また、生態系を脅かす危険も見逃せません。沖縄では、絶滅危惧種に指定されているミヤコカナヘビの歯骨等がニホンイタチのフンから発見されるなど、貴重な生物を捕食している事実も報告されています。

イタチの捕獲は法律で制限されている?

基本的にイタチの捕獲は鳥獣保護法により禁止されていますが、自治体から許可があればニホンイタチのオス・チョウセンイタチのみ捕獲が可能です。つまり、二ホンイタチのメスは基本的に捕獲できないため、イタチとチョウセンイタチの識別に加え、錯誤捕獲を防ぐためにイタチのメスとチョウセンイタチのメスの識別を確実に行う必要があります。

また、狩猟期間内であれば自治体の許可がなくても捕獲が可能です。

定められている狩猟期間は毎年11月15日~翌年2月15日ですが、自治体によって期間を延長または短縮している場合がありますので、お住まいの自治体に確認しましょう。

万が一違反が認められた場合は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が課せられます。

イタチを駆除する方法とは

イタチを駆除する方法は、動物用捕獲器などのトラップを置くものから、ホームセンターなどで手に入る動物忌避剤、漂白剤などイタチの嫌う臭いを使った対策まで、さまざまな方法があります。中でも、イタチの弱点をついた対策が効果を発揮します。

イタチが嫌いな強い光を当てる

イタチは明るく光るものを嫌います。急に強い光を当てると、イタチは自分が発見されたと感じて逃げ出します。そこで、深夜などに専用の忌避装置や点滅ランプ(クリスマスツリーの飾りなどで発熱しないもの)をイタチが出没する場所に設置するなどして威嚇する方法が低コストで効果的です。

イタチの嗅覚を刺激して追い出す

イタチはニオイにとても敏感です。イタチの嫌うニオイを漂わせることによって侵入を防ぐことができるでしょう。

まずは市販されている動物用忌避剤、スプレータイプは風でニオイが拡散して効果が半減してしまうため、固形タイプの方がおすすめです。イタチが寝床にしている屋根裏などに仕掛けておくと逃げ出します。

またイタチは漂白剤系の臭いを嫌うため、クレゾール石鹸液や木酢液(ホームセンターで販売しています)などの液体を天井裏や床下・イタチの通り道に直接散布してください。もしくは、紙玉(新聞紙をピンポン玉くらいに丸めたもの)に浸し固くしぼったものを撒いて追い出しましょう。

イタチに学習させるためにも、居なくなった後もしばらく対策は続けてください。約2ヶ月に1回忌避剤で対策すると、イタチが戻ってくる可能性がさらに低くなります。

注意点として、イタチの糞尿が残っていると縄張りと認識して何度も侵入される可能性があります。使用前には必ず、イタチの糞尿の掃除をしましょう。

「煙」を使って追い出す

上記の方法で追い出すことができなかった場合は、殺虫用くん煙剤(火気を伴わない水溶性のもの)を使用してイタチをいぶり出す方法もあります。

捕獲器(箱罠)を設置する

繰り返しになりますが、基本的にイタチの捕獲は鳥獣保護法により禁止されています。しかし、あらかじめ捕獲許可の手続きを行い※自治体から許可があればニホンイタチのオス・チョウセンイタチのみ捕獲が可能です。

※狩猟時期内は自治体の許可が不要/ニホンイタチのメスは捕獲が禁止されています

捕獲器の使い方としては、捕獲器の中に肉や果物などイタチの餌を入れておびき寄せます。捕獲したイタチは放獣することになるため、速やかに山奥など人里から遠く離れた場所へ逃がしてあげましょう。

捕獲器は自治体によって貸出を行っているところもあります。貸出条件や注意点など、お住まいの市町村のホームページをチェックしてみてください。

枚万市HPより

イタチの天敵について

イタチの天敵としてはワシやタカ、フクロウなどの猛禽類とキツネ、オオカミ、野良猫などの哺乳類の2種類あるとされています。

天敵を使った対策としては、これらの鳴き声を利用したり、尿の臭いを利用した対策などが挙げられますが、いずれも効率的とは言えないため、前述したようにイタチの弱点を突いた対策が効果的だと言えます。

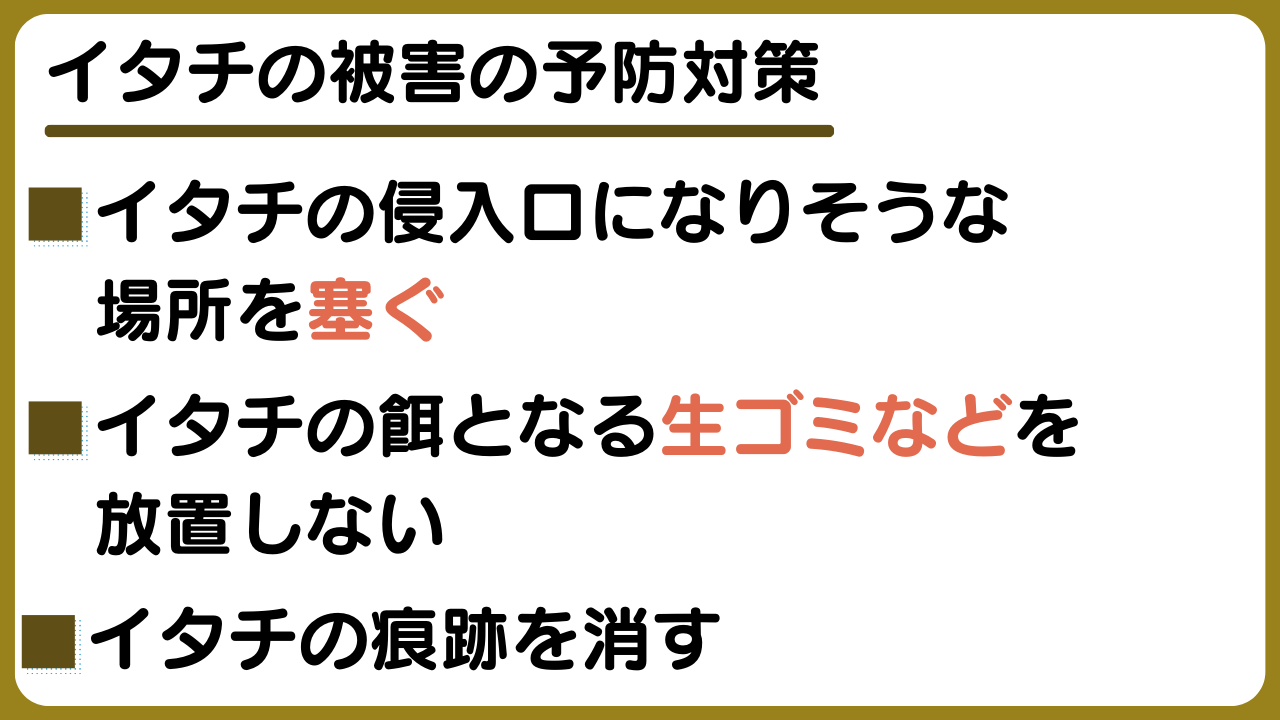

イタチの被害を予防するための対策

イタチは一度撃退したからといって安心はできません。縄張り意識の強いイタチは追い払った後も戻ってくる可能性があります。二度と寄せ付けないためにも、イタチをシャットアウトする方法をしっかり覚えておくことが重要です。以下、気を付けたいポイントについてご紹介します。

イタチの侵入口になりそうな場所を塞ぐ

侵入口になりそうな場所や屋根・床下の隙間、壁の亀裂・配管などに、パンチングメタルのような金属板や金網を用いて塞ぎます。イタチは3センチの隙間があれば簡単に入ることができるため、できるだけ目の細かいネットや網を侵入口に設置してください。

特に金属板は強度が強くておすすめです。

また、作業前には必ずイタチが中にいないことを確認してから行いましょう。

イタチの餌となる生ゴミなどを放置しない

雑食のイタチは、餌になりそうな生ゴミ・収穫時期を過ぎた農作物や果実などに寄ってきてしまうことがあります。定期的に庭や畑を確認し、イタチを呼び寄せそうなものは放置せずにきちんと片付けるようにしておくと良いでしょう。

雑草や茂みが伸び放題になっている場合も、イタチにとっては絶好の隠れ家になってしまいます。隠れ家となりやすい雑草は刈って見通しをよくしておくと、イタチが寄りつかなくなります。イタチが寄り付きにくい環境作りを心がけましょう。

また、イタチの餌となるネズミや鳥が棲み着いている場合は、ネズミ駆除を行ったり鳥の巣を取り除くなどの対策をしましょう。

イタチの痕跡を消す

一度庭や畑に入られた場合の予防策としては、イタチの「足跡」などの痕跡を消しておくことも有効です。足跡等の痕跡が残っていると、別のイタチが寄ってきてしまう可能性もあります。さらに「イタチを駆除する方法とは」でも紹介した通り、イタチの嗅覚を利用して嫌がる忌避剤を設置して、イタチ被害を防ぎましょう。

イタチを確実に駆除したい場合は「専門業者へ」

イタチをできる限り早く確実に駆除したい場合、また自分で駆除を試みた結果「続けて対策しているのにイタチの足音が聞こえたり、気配がする」「また糞尿の被害が酷くなった」など効果が出ない場合は、イタチ専門の駆除業者に相談するのも一つの手段です。

イタチは害獣の中でも性格は非常に凶暴、噛まれた場合には感染症にかかる危険性もあります。

自分で駆除・対策するよりもコストはかかりますが、素人では気付かない隙間や穴も塞ぎしっかりと駆除してくれるでしょう。

専門業者に依頼する際は、複数の業者に見積もりを出してもらい価格などを比較し、最も好条件な業者を選ぶことがポイントです。

まとめ

可愛らしいルックスとは裏腹にその凶暴な性格から、「かまいたち」「イタチごっこ」など、昔からあまりよくないイメージの言葉にもその名が登場するイタチ。イタチの種類によって生態が異なったり、イタチに似た別の害獣であったりすることもあります。人に感染するマダニやノミなど寄生虫を保有している可能性もあるため、素手では触れないように注意することも必要です。

お庭や手塩にかけて育てた農作物、家畜などをイタチから守るには、種類を特定して適切な対処をおこなうことが大切です。

参考

侵入生物データベース ニホンイタチ:国立環境研究所

侵入生物データベース チョウセンイタチ:国立環境研究所

イタチによる被害の対策について:豊中市

令和3年度 野生鳥獣による農作物被害の推移(鳥獣種類別):農林水産省

環境省 チョウセンイタチ及びコウノトリの見分け方~誤認捕獲の防止について~