キョンの生態

| 和名 | キョン |

|---|---|

| 分類群 | 哺乳綱 偶蹄目(ウシ目) シカ科 |

| 外見の特徴 | 体色は茶褐色で,腹面は黄色。目の上から頭頂にかけて黒い線が走る オスは角長15センチ以下の角を持ち、上顎犬歯が発達している |

| 行動特性 | 単独またはペアで行動。活動は朝と夕方盛んになる 危険を感じると、イヌの声のような警戒声を発する |

キョンとは中国や台湾を原産とする小型のシカで、国内では動物施設から逃げ出したものが繁殖して定着。生態系などに害を及ぼすおそれがあるとして、国が「特定外来生物」に指定しています。

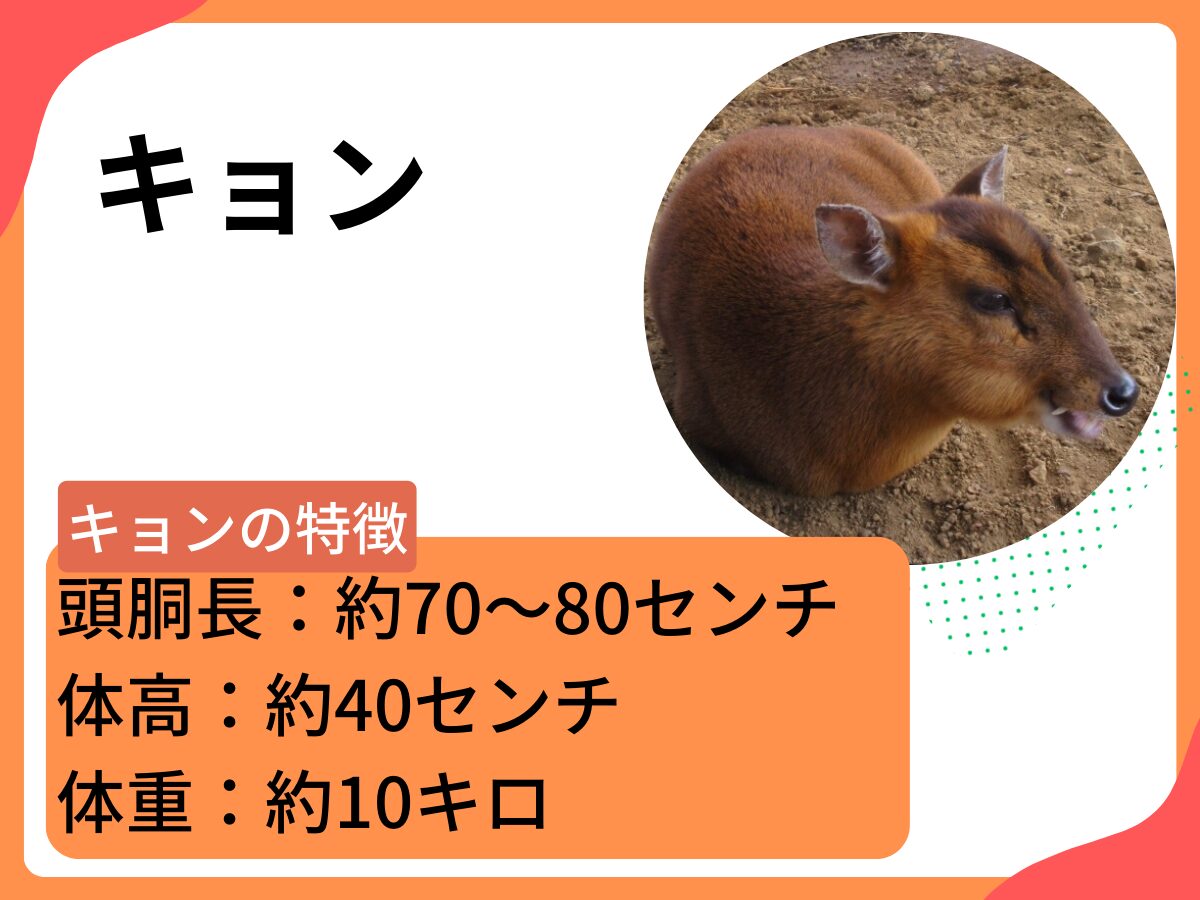

頭胴長約70〜80センチ、体高約40センチ、体重約10キロと、ニホンジカと比べてかなり小さく、愛くるしい目が特徴的。眼下腺が発達していて、これにより目が四つに見えることから、別名を「ヨツメジカ」とも呼ばれています。

濁った声で鳴くホエジカ属の一種で、常緑広葉樹や種実類などを好み、ニホンジカよりも良質な食物を選ぶ傾向があるとされる草食性の動物。嗜好種としてはアオキやカクレミノが知られています。単独で行動することが多く、それぞれになわばりを持っていることが分かっています。

キョンによる被害

現在、千葉県・房総半島南部と東京都・伊豆大島のほぼ全域で分布が確認されているキョン。特に千葉県では、キョンの定着が確認されている市町村数が2004年度は5市町だったのに対し、2020年には17市町まで拡大。キョンの推定生息数も増加し続けており、2014年には約35,600頭でしたが、2022年には約71,500頭に達しています。

こうした状況に、千葉県は2021年4月から2026年3月を期限とする「第2次千葉県キョン防除計画」を策定しました。

生息数の低減化・分布拡大の防止・農作物被害の防止を図り、最終的には「キョンの完全排除」を目指し、年間8,500頭以上のキョンを捕獲するとしています。

防除計画の中で、キョンが定着していると考えられる地域から、北部地域への分布の拡大を防止するべく、市原市中部から一宮町にかけて「分布拡大防止ライン」を設定しました。

ここからは、キョンによるさまざまな被害状況について詳しく解説していきます。

農産物被害

千葉県内では2006年度からの農作物被害金額が増加傾向にあり、近年は100万円から200万円程度で推移しています。被害品目は水稲、豆類、いも類、野菜類、果樹、特用林産物など多岐にわたり、被害が発生した市町村も増加傾向に。2006年度は1市町村から農作物被害が報告されましたが、2019年度には8市町村から報告がありました。伊豆大島では特産品の葉物野菜・アシタバへの被害をはじめ、椿油用のツバキやキュウリなどの食害が深刻。島の生態系への影響も懸念されています。

生態系被害

ニホンジカとキョンの分布が重なっており、餌資源をめぐる間接的な競争が起こっている可能性があると言います。また、キョンはニホンジカが忌避するアリドオシを採食することが知られており、自然植生へのさらなる影響が危惧されています。イギリスでは、キョンによる下層植生等への食圧により、森林の更新の阻害や、チョウ類の産卵植物種が消失することが報告されており、在来の生態系に被害を及ぼす恐れがあると言います。

生活環境被害

庭の植木や芝、花壇の花への食害のほか、キョンの鳴き声による騒音、フンなど、生活環境への被害が住宅地を中心に確認されています。

特定外来生物のため、その生態がまだ把握されておらず、繁殖の速度に対して捕獲が追いつかないことから、被害が拡大しているようです。

キョンの鳴き声ってどんな音?意味はあるの?

一般的には「犬と似ている」と表現されるようですが、キョンの鳴き声は意外と怖くて不気味なんです。

可愛らしい見た目とは裏腹に『ギャー!』という叫び声のような大きい音をだします。

その特徴的すぎる鳴き声に、

「まるでおじさんが叫ぶような野太い声…聞いた時は驚いた」「とても気持ちが悪い」「夜も鳴くのでうるさくて眠れない…」など、キョンの”鳴き声”問題に多くの住民が頭を抱えています。

さらに、キョンの鳴き声には2つの意味があるといわれています。

一つ目は「警戒」。危険を感じるとその不気味な声を発して威嚇するのです。

二つ目は「命乞い」。キョンは捕獲された際、命乞いをして仲間に助けを求めます。処分現場ではあまりにも鳴き叫ぶため、鳴き声に動揺する人が出たりまたキョンを捕りたくないというハンターも少なくないようです。

キョンから農作物を守る被害対策は?

さまざまな被害を出しているキョン。キョンによる農作物被害への対策方法や捕獲の際に必要な道具などを簡単にご紹介します。

知っておくべき!キョン対策の基本は「環境整備」

キョンからの農作物被害を防ぐため、まずは農地に寄せ付けないような環境整備をすることが大事です。農地周辺の草刈りを徹底して見通しを良くし、森林との境界線をはっきりさせましょう。果実や野菜くずをキョンの餌にされないよう、きちんと管理・処理することも大切です。

キョンの侵入を防ぐ「侵入防止柵」の設置

金網、ネット、電気柵などの侵入防止柵を設置する場合は、ジャンプ力のあるキョンが垂直に飛び上がることを考慮して、90センチほどの高さにするのが効果的です。

こうした電気柵を設置して侵入を防ぐといった対策は、鳥獣保護法にひっかかりません。まずはキョンの侵入を防止することからはじめてみましょう!

くくり罠での捕獲が有効?

捕獲にあたっては、基本的にくくり罠や箱罠、はり網、銃器などを使用します。

伊豆大島では、2008年度から箱罠やくくり罠などを使って捕獲を行い、キョンの好物のアシタバを餌にして、けもの道に罠を設置したところ効果てきめん。

伊豆大島のキョン推定生息数(令和3年末)は20,944頭。対策の現状として、森林域における組織的な銃器捕獲の着実な実施と、市街地エリアでの罠等の捕獲効率が向上しました。その結果、令和3年度は過去最高となる5,251頭(令和2年度比217頭増)を捕獲しています。年間の自然増加数相当を捕獲していると考えられており、推定生息数の増加に歯止めがかかり、横ばい傾向が続いています。捕獲頭数の推移も年々増加傾向です。

千葉県での捕獲数は増加傾向にあり、2000年は28頭だったものの、2019年度の捕獲数が5,008頭に達していて、捕獲方法としては全体の8割以上がくくり罠を使っています。

また千葉では、カクレミノ、アオキといった常緑広葉樹も餌として効果を上げています。

地域によって異なる餌の好みを見極めて対処することも、キョンの捕獲には役立つようです。

台湾では高級食材「キョン肉」どう食べたら美味しいの?

中国や台湾では高級食材とされ、1頭食べた場合は日本円で、なんと約6万円かかるといわれるキョンの肉。

『ギャー!』という不気味なあの鳴き声を思い出すと…キョンの肉が美味しいのかどうか、不安になるところ。

気になるジビエとしてのキョンの肉質ですが、とても柔らかく脂肪が少ないのが特徴です。その味は…ジビエにありがちなクセも臭みもなく美味。よくあるラムやマトンチョップ、鹿肉よりもおいしいと感じる人もいるようです。特に、ジビエ初心者には食べやすそうですね。

中華料理では、薄切りまたは細切りにして、単独または野菜と共に炒め物などにされるのが一般的。

日本では、”キョンチョップ”の炭火焼き、スモーク、キョン肉のソテー、煮込み料理など、さまざまな調理方法でキョンの肉を食べられています。味にクセがなく何にでも合うので、幅広いメニューに活用できるのも魅力ですね。豚カツならぬ”キョンカツ”が、あらゆるジビエカツのなかでもトップクラスで絶品なんだとか。

このように、味もお墨付きのキョン肉。

一方で、キョン肉には意外な落とし穴もあります。

千葉県で急増するキョンを、新たな「房総ジビエ」として売り出せばいいのでは?という声もありますが、特定外来生物のキョンは難しいのだそうです。

美味しいからと商業的に利用して食文化にしてしまうと、キョン肉に市場価値が生まれてしまい、結果的にキョンを増やしてしまう事態になりかねません。

「ブラックバス問題」をご存知でしょうか?

特定外来生物であるブラックバスの密放流や生態系への影響などを巡って大論争を引き起こし、バスに商業的価値が生まれたことにより、全国各地で密放流が横行しました。キョンを山などに放ったり飼育する人が出た場合、生息域が拡大し、ブラックバスのような問題を繰り返すことになってしまいます。

あくまでも、キョンは殲滅するのが大前提の食肉なのです。

まとめ

キョンは繫殖力が高い上に天敵となる動物が日本にはいないため、生息域の拡大が続き、このまま北上を許してしまえば更なる農作物や生態系被害が広がる恐れがあります。

驚異の繁殖力で駆除スピードを上回っているため、個体数の減少にまでは至っていないのが現状。また警戒心が強く、他の害獣より脚が細く罠にかかっても逃れることが多いため、罠を仕掛けるのも細心の注意と工夫が必要な害獣キョン。

その昔「八丈島のきょん!」という伝説のギャグが流行りましたが、今では農家にとってキョンは笑って見過ごすわけにはいかない存在へと変わりました。

知られざる生態をしっかりと探りつつ、さまざまな対策を講じることでキョンから農作物を守っていきましょう。これからも農家にとっての憎らしい天敵、アブなすぎる害獣たちに注目していきます。

参考

第 2 次千葉県キョン防除実施計画:千葉県

キョンの推定生息数(令和3年末)|東京都

伊豆大島のキョンの捕獲について

野生鳥獣被害防止マニュアル(キョン):農林水産省