そもそもウサギとは?うさぎの先祖はアナウサギ?

そもそもうさぎとは、ウサギ目ウサギ科に属する哺乳動物のことを指します。現在ペットとして世界中で飼われているうさぎは「アナウサギ」を元に品種改良を重ねて作り出されました。つまり、さまざまな種類のペットうさぎたちの祖先はアナウサギです。アナウサギを改良して家畜化したものを“飼いウサギ”、ペットとして飼われているウサギを“家ウサギ”と呼びます。

ペットで飼われるアナウサギとの違いは短めの耳と長めの足

このアナウサギは、ウサギ目ウサギ科アナウサギ属に分類されます。主にヨーロッパが原産地とされており、スペイン、ポルトガル、フランス西部、モロッコ・アルジェリア北部などに分布しています。それらが人為的に日本やニュージーランド、オーストラリアなどに持ち込まれました。

特にオーストラリア大陸に広く分布するようになったアナウサギは「世界の侵略的外来種ワースト100」に選ばれているのをご存知でしょうか?事の発端は、トーマス・オースティンという名の入植者によって英国から輸入された24匹のうさぎ。

オーストラリアの環境に適応してしまい、繁殖力も強いため、爆発的に増えたことが知られています。農産物や耕作地を荒らし、土壌の大規模浸食などの環境問題を引き起こすうさぎは、オーストラリアで「侵略的外来種」とみなされているのです。

そして、実はアナウサギ以外に、日本には全国各地で野生のウサギ(ノウサギ)が生息しています。ニホンノウサギとアナウサギにはどのような違いがあるのでしょうか?

日本にいる野生のウサギとアナウサギの違い

日本にいる野生のウサギ(ニホンノウサギ・ノウサギ)とアナウサギは、どちらも草食性で時には昆虫なども捕食します。食べるものは同じですが、両者の決定的な違いは「巣穴を掘る」という習性です。

アナウサギ属はその名の通り、巣穴を掘って地中で暮らします。危険を感じるとすぐさま巣穴に身を隠すため、外敵からも身を守りやすくなります。

一方でノウサギには、巣穴を掘るという習性はありません。一定の行動範囲内を移動しながら単独での暮らしを好み、外敵から身を守る際は巣穴ではなく、森の中や茂みに隠れることが多いようです。

また、主に草原や農耕地などに生息しているため、農産物を荒らしたり植林している苗木を食べて森林に被害を与えるなど、害獣として見なされるのがこのノウサギ。こちらはペットとして飼われている種ではない分、人間の生活を脅かす存在でもあるのです。

日本にいる野生のウサギ(ニホンノウサギ・ノウサギ)の生態については、後ほどさらに詳しく解説します。

うさぎの歴史について

うさぎは昔、人間の家畜であり狩り(ハンティング)の獲物でもありました。家畜や獲物として、どのような歴史を歩んできたのでしょうか。詳しく見ていきましょう。

本格的な品種改良から家畜としてのうさぎ

うさぎは、遠い昔の古代ローマ時代から「食用」のために飼育されてきました。その後中世のヨーロッパの寺院での品種改良によって、うさぎの本格的な家畜としての歴史がスタートします。優良な品種は高値で取引されるようになり、繁殖や品種改良を商売として行う人が増えていきました。多くの品種改良が行われた結果、数多くのうさぎの品種が生まれたとされています。

11~12世紀ごろになると、一般的な農家でもうさぎが飼育されるようになりました。しかしながら、この時代の飼育の目的はやはり食用にすることだったため、ペットとして飼われることはありませんでした。

狩り(ハンティング)の獲物としてのうさぎ

時は変わり16世紀ごろになると、貴族の遊びとして狩りが流行していたため、家畜として飼われていたうさぎが「狩り(ハンティング)」の対象となりました。

狩りのお供である猟犬を宮殿の庭園で遊ばせる際、捕まえてきた野生のうさぎを庭園に放し、猟犬に狩りをさせて“狩りの真似事”として楽しんでいたようです。

16世紀ごろの移動は主に馬車。そのため貴族たちは、馬車の中で退屈な長時間の移動を余儀なくされていました。その移動時間の暇つぶしとして注目されたのが、猟犬の獲物として宮殿の庭園に放たれていたうさぎ。大人しく可愛い見た目とフワフワの毛並み…馬車の移動時に貴族たちが膝の上に乗せて撫でて、暇な時を過ごすにはピッタリだったんですね。

こうして貴族たちの間で広まった遊びがきっかけとなり、のちにペット用うさぎの品種化が始まったと考えられています。

覚えておきたい!うさぎの英語表現

実は、うさぎを意味する英語は複数あります。英語でうさぎといえば、多くの人が「rabbit(ラビット)」を思い浮かべるのではないでしょうか。この他に「hare(ヘア)」や「jackrabbit(ジャックラビット)」、「bunny(バニー)」などがあります。

日本語では「rabbit」と「hare」も同じうさぎとして訳されますが、実際は違う種のうさぎ。「rabbit」はアナウサギ、「hare」と「jackrabbit」はノウサギのことを言います。日本以外では、野生でアナウサギとノウサギの両方が生息しているため、このように言葉が使い分けられているようです。

「bunny」に関しては、日本語に訳すと「ウサギちゃん」という表現になり、一般的には子供が使う単語になります。どちらかというとrabbitはフォーマルな言い方で、「bunny」は可愛い(カジュアルな)言い方。

うさぎ愛好家などが「my bunny」「cute bunny」などと、うさぎに対してかわいい気持ちを込めて使うこともあるようです。bunnyを使うと、よりうさぎを可愛らしいと感じている気持ちを伝えることができます。

日本にいる野生のうさぎの種類はどのくらいあるの?

ここでは日本で会うことができるかもしれない野生のうさぎの種類とその生態を紹介していきます。

日本には草原や農耕地などに生息している他、ごく一部の地域でしか見ることが出来ない希少なうさぎもいます。

ニホンノウサギ

ニホンノウサギ(ノウサギ)は、北海道を省く本州・四国、九州に分布しています。ノウサギ属に分類される日本の固有種です。

前述した通り、ノウサギは農作物やスギやヒノキなどの植林の苗木を食害する害獣とみなされることもあるため、現在も狩猟対象の鳥獣の一つです。農耕地や山林・草原をすみかとし、夜行性で草食、巣穴などは作りません。

体長は約50㎝で耳の長さは6〜8㎝程あり、自由に動かすことが可能。後ろ足は前足よりも長く12~15cm程、これで飛び跳ねると時速80kmのスピードを出すことができると言われています。世界に生息するノウサギと比べると小柄でしっぽは短めです。

ニホンノウサギは「キュウシュウノウサギ」、「トウホクノウサギ」、「サドノウサギ」、「オキノウサギ」の4亜種に分けられることもあります。

雪が少ない地帯と九州にキュウシュウノウサギ、東北地方や日本海側の積雪地帯にトウホクノウサギ、新潟県の佐渡島にサドノウサギ、島根県の隠岐諸島にオキノウサギがそれぞれ生息しています。この中でサドノウサギは、環境省レッドリストで準絶滅危惧種となっています。

ニホンノウサギの体毛は短め。腹部は白いのですが、全身の毛色は褐色や茶色などで、耳介の先端は黒い体毛で被われているのが特徴です。毛色の変化に関しては、環境条件に影響されるとも考えられてはいますが、トウホクノウサギやサドノウサギなど北や積雪地帯に生息するものほど、冬季に全身の毛が白くなります。白化することによって、雪の中で敵から身を守るのに役立つとされています。

一番の天敵は、アオダイショウやテン、キツネ、ワシ・タカなどの猛禽類。武器となるのが、耳と足。とても聴力に優れているため耳で敵の存在をいち早くチャッチし、丈夫な後ろ足を駆使して全力疾走で逃げます。

エゾユキウサ

エゾユキウサギは、ノウサギ属ユキウサギの亜種で、 北海道の平野部から亜高山帯まで広範囲に及ぶ環境下に生息するうさぎの呼称です。ちなみに、種のユキウサギは世界中に16亜種あり、イギリス、ヨーロッパ、ロシア、サハリン島などにも生息します。

成獣の大きさにはメスとオスの差はほとんどなく、体長は50~60cmと日本の野生種のうさぎとしては最大。体格の割には耳が小さく、耳の長さは7~8cm程。これは寒冷地に生息しているため、耳からの体温の放熱を抑えるためと考えられています。しっぽは5〜8cmと、ニホンノウサギよりも長いです。

エゾユキウサギは冬季とそれ以外の季節で毛色が異なります。夏毛は褐色から灰褐色で腹面や足、耳介(先端を除く)は白色から灰白色ですが、冬毛は白色に生え変わります。

また足の裏には毛がすきまなく生えていて、かんじきのような役割を果たすため、雪上でも滑りにくいのが特徴。足が大きく、その力強い足から生み出される走力は、日本の哺乳類で最速とされ、時速80kmで走ることが可能です。

アマミノクロウサギ

アマミノクロウサギは、アマミノクロウサギ属に分類される。鹿児島県の奄美大島と徳之島の2島のみに生息している日本固有種です。体長は約50cm、しっぽは約4cm、耳介も小型で耳の長さは約5cm。全身が黒褐色で、光沢のある長い体毛と柔らかく短い体毛で密に覆われています。

手足は短く、巣穴を掘って暮らすため前足の爪は特に発達しています。そんなアマミノクロウサギの巣穴は、長さ30~200cmになるトンネルと直径60~185cmの部屋(巣穴)を作ることもあるとか。

日本では1921年に国の天然記念物、1963年に特別天然記念物に指定されています。しかしながら生息数は減少しており、その原因は交通事故が多く、森林伐採や道路建設、河川改修などによる生息地の破壊、人為的に移入された野犬や野猫なども問題視されています。そのため環境省レッドリストでは、絶滅危惧IB類に指定されています。

他の天敵ではハブ、外来種ではフイリマングースも挙げられます。

エゾナキウサギ

エゾナキウサギは、ウサギ目ナキウサギ科に属する小型哺乳類。氷河期の生き残りと言われ、日本では北海道の高地だけに生息しており、ユーラシア大陸北部に広く分布するキタナキウサギの亜種でもあります。

一見ネズミのような見た目ですが、体長10〜20cm程の小さなうさぎです。体重は60〜150g程、夏毛は赤褐色で冬毛は灰褐色から暗褐色に変わります。耳の長さは2cm程、5~7mmのしっぽがありますが、短く体毛に隠れてしまうのでほとんど見えません。足もとても短く、前足の指は5本、後足の指は4本あります。また環境省レッドリストで準絶滅危惧種に指定されています。

極端な寒さが苦手で、日中も活動しますが日没後の方が活発に行動するようです。食性は植物食であり、花や実、葉、茎などを食べます。冬眠はせず、夏から秋にかけて葉や草などを岩の間にため込んだり、それらをせっせと集めては巣穴に持ち帰り、冬の保存食を作る習性があります。

「ナキウサギ」という名の通り、身に危険が迫ると、甲高い鳴き声でよく鳴くのが特徴です。

うさぎの平均寿命について

これまで紹介してきた野生で暮らすうさぎの平均寿命は3年前後、飼育下では約10年と言われています。野生であることで、オス同士でメスと縄張り争いをしたときの傷が致命傷になって命を落としたり、天敵などに襲われ食べられてしまったり、自然の変化についていけずに命を終えるうさぎもいるでしょう。

一方でペットとして飼われるうさぎの平均寿命は、一般的には7~8年と言われています。

うさぎのしっぽの役割について

うさぎのしっぽには主に2つの役割があります。

1つ目は「コミュニケーション」。鳴き声以外の手段として、しっぽでお互いにコミュニケーションをとっています。オスがメスに自分をアピールする求愛行動を行う際も、しっぽで伝えるのだとか。

2つ目の役割は「仲間へ危険を知らせるため」と言われています。野生のうさぎは天敵から逃げる際にしっぽを立てます。そのときしっぽ裏の白色が目立つため、天敵の目を自分に引き付け仲間を守ります。次に仲間がしっぽをあげる姿を見たうさぎは、他の仲間に知らせるべく次々としっぽをあげていくため、情報がすぐに伝達するのです。

被害額6600万円!可愛いけどあなどれない農家の天敵

農林水産省の調べによると、令和2年度のウサギによる農作物への被害総額は、何と6600万円。可愛らしい小動物の仕業にしては、決して可愛いものではありません。農作物への被害状況としては、キャベツ、豆類などの露地野菜や果樹への食害が発生しており、多くの農家を悩ませています。

農業同様に林業への被害も深刻で、ヒノキやスギなどの若木の枝葉、樹皮への食害が林野庁から報告されています。特に被害にあった若木は、幹の切断などにより木の成長を著しく妨げられ、林業にとって大きな打撃となります。林業地域の食害だけでなく、天然の林の劣化など生体系への影響も懸念されています。

うさぎの被害対策とは?

ノウサギは、自治体によっても準絶滅危惧種などに指定されている場合があります。そのことを踏まえた上で、農地に近づけない、侵入させないという防止対策を取り、最終手段として捕獲対策に取り組みます。

まずは農地に寄せ付けないよう、周辺の草刈りや餌となりそうな果実や野菜くずの処理をして環境整備を行います。侵入防止対策としては、金網柵やネットを使用。ウサギのジャンプ力を考慮して高さは1.2m以上、網目は2〜3cmのものを使用し、地際からの侵入を防ぐため、5cmほど埋めて設置するのがよいでしょう。

捕獲にあたっては、“くくりわな”が適しています。農地周辺では獣道にわなを仕掛け、くくりわなの場合は石や倒木などを障害物として利用し、ウサギが足を置く場所を作って誘導します。狙われやすい若木の近くの成木に、くくりわなを設置すると捕獲効果があります。

ウサギ肉は美味しいの?おすすめの食べ方まで紹介

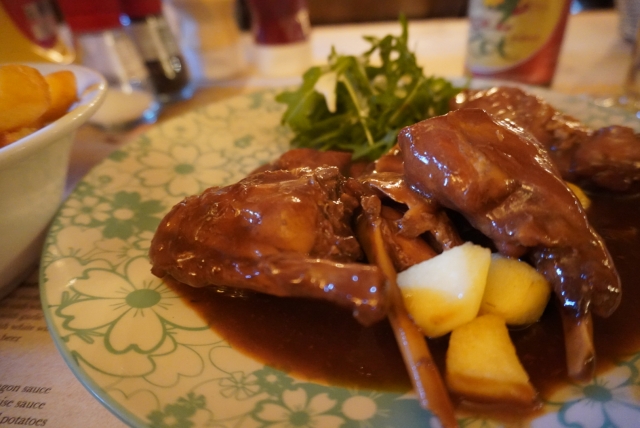

ウサギのシチュー

あまり馴染みのない食材に感じられますが、日本でも古来より狩猟対象であり、昭和40年頃まで信州遠山郷ではごく普通に食べられていたようです。また江戸時代徳川将軍家では、正月の三が日にうさぎ汁を食べる風習があったといいます。

海外でうさぎの肉は食用としてよく用いられ、特にフランスやスペイン、ドイツなどのヨーロッパ地方をはじめとする、アジアや北中南米などで食べられています。

うさぎ肉は、非常に柔らかく鶏肉に似ているのが特長。高たんぱく低脂肪でありながら、ビタミンB6、ビタミンB12、ナイアシン、カリウムなど栄養素が多く含まれています。

焼いても煮ても美味しい万能肉といわれるうさぎ肉。おすすめの食べ方はさまざまあります。カレーやシチューなどの煮込み料理、串焼きやフライ料理、ハーブや野菜を詰めて焼いたりシンプルにオーブンで焼くローストなど。案外パスタもおすすめで、特にミートソースやクリーム系ソースの味とうさぎが合うのだとか。

今ではネットや専門店などで、うさぎ肉を簡単に手にすることができます。

外国では大規模なウサギ対策も

野生のうさぎの詳しい生態からウサギの歴史、農作物への被害とその対処法、日本にいる野生のうさぎの種類やおすすめのうさぎ肉の食べ方まで、さまざまご紹介してきました。

うさぎに手を焼いているのは日本だけではありません。ニュージーランドやオーストラリアでは大規模なウサギ対策がとられているそうです。ピョンピョンと跳ねる姿や見た目は可愛いけれど、被害に遭った農家にとっては憎き害獣。「二兎を追う者は一兎をも得ず」のことわざ通り、地道かつ確実に対処していくことが大切です。

■参考

全国の野生鳥獣による農作物被害状況(令和2年度):農林水産省

中型鳥獣の侵入防止対策と捕獲:愛媛県

野生鳥獣による森林被害:林野庁