ベテラン農家も苦戦する『ASAKAMAI887』。他に類を見ない厳しい基準の先にある思いに迫る

「ASAKAMAI887生産部会」部会長を務める遠藤昭夫さん。生産にかける思いから将来の夢まで笑顔で話してくれました

『ASAKAMAI887』は郡山市産米『あさか舞』のフラッグシップとなる高級米。「究極のコシヒカリ」を目指して手掛けられたこのお米には、食味や整粒歩合など独自の厳しい基準が設けられています。

(1) 食味値88点以上(日本米の平均60〜65点)

(2) タンパク質含有量6.1%以下(日本米の玄米平均7.4%)

(3) ふるい目2.0mm(一般的なふるい目は1.8〜1.9mm幅)

(4) 整粒歩合80%以上(一等米で70%以上)

(5) 特別栽培米(慣行米より「節減対象農薬の使用回数が50%以下、化学肥料の窒素成分量が50%以下」で栽培された米)

(6) 農業生産工程管理(GAP)ヘ取り組むこと

(7) エコファーマー認定者

これらすべての基準を満たして初めて、『ASAKAMAI887』として認証されます。

「どこよりも安全で美味しいお米を作る」。生産者の思いを込めたプロジェクトがスタート!

日本一のブランド米を育てるため、2017年に始動した「ASAKAMAI887プロジェクト」。このプロジェクトの歩みを「ASAKAMAI887生産部会」部会長の遠藤昭夫さんに伺いました。

「お米の収量を増やそうとすれば、タンパク質含有量が上昇するので、施肥量は抑えたいが、肥料が少なければお米の粒は小さくなるという、相反する結果になるという難しさに直面しました」と、遠藤さん。

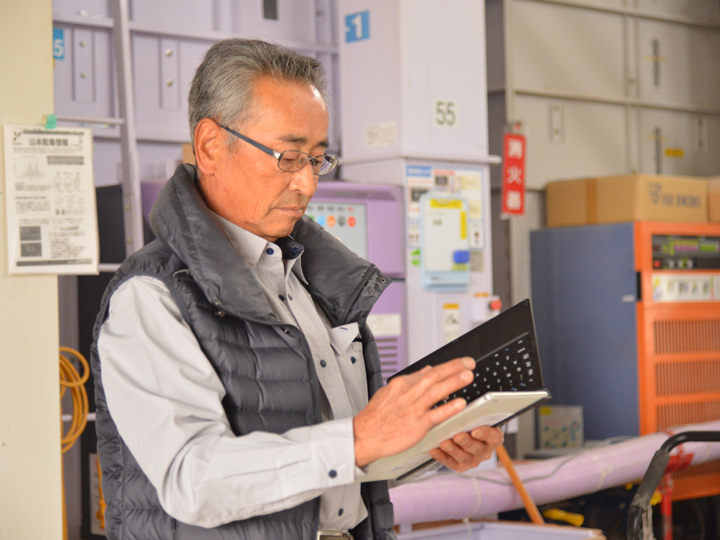

2017年のテスト栽培では結果がふるいませんでしたが、翌年からは台風や気象条件などの影響を最小限にとどめるような土づくりに力を入れ、土壌の改良方法から、田植えの時期まで細部を見直し、さらにタブレットを活用し各種データ、作業の管理を徹底。土質に合わせてほ場単位、株単位、g単位で施肥量を調整しました。ドローンで、ほ場全体を空中から撮影することで場所による稲の葉色の違いまで管理。

IT技術を取り入れるのは、細かなデータ管理が必要であるだけでなく、基準を満たすために、効率良く作業を実施することで労力を軽減するため。

そうした困難の末、2018年にようやく『ASAKAMAI887』が誕生しました。この年、生産者21名が取り組み、基準を満たした14tが販売に至りました。「どこよりも安全で美味しい米を作ろう」という思いを再共有し、情報交換や独自にほ場での研修を実施。2019年は生産者が23名に増え、昨年以上の結果を目標に取り組んでいます。

60歳のときからタブレットを活用。現在ではデータ・工程管理だけでなく、データを活用して翌年の栽培計画まで行っています

23名に増えた生産者の先頭に立ってプロジェクトを牽引する思いを問うと、「手間がかかるけれども作り続けるのは、日本一のブランド米に育て上げるという目標があるから。日本一の米づくりを通して、食の大切さを伝えていきたいです。美味しいものを食べたとき、幸せになるでしょ?一人でも多くの人に幸せを届けたい」と笑顔で将来の夢を語ってくれました。

プロジェクトの開始から2年目の2018年にようやく生産された『ASAKAMAI887』は、贈答用として県内外からの好評を受け、見事に完売となりました。

きっと食卓では幸せな笑顔が溢れていることでしょう。

多くの研修生を受け入れている『株式会社JAアグリサポートたむら』。それぞれの状況に合わせて考える研修プランは大きな魅力

研修ほ場内のハウスでトマト栽培の研修を受ける研修生

『株式会社JAアグリサポートたむら』では、首都圏や仙台、福島での就農フェアへの出展・相談を行うなど新規就農希望者のサポートを行っています。就農希望者を研修生として受け入れ、実際に就農できるまで丁寧に指導。現在3名の研修生が在籍し、夏秋トマト「りんか409」を主軸に野菜の栽培について学んでいます。

2019年4月、研修生として活動を始めた白岩洋さんと二瓶牧子さんは、夏秋トマト「りんか409」のほか、レタス、ブロッコリー、スナップエンドウなどを組み合わせ、野菜の栽培について学んでいます。

研修は大越町の育苗センターで水稲、ネギ、ピーマンなどの苗作りからスタートしました。その後、研修ほ場で葉もの野菜やブロッコリーの収穫・出荷作業を体験。トマトの葉かき・芽かきなどの管理作業も行い、「トラクターや管理機など機械の使い方も教わりました」と二瓶さん。先輩スタッフの指導のもと、それぞれの就農に向けて具体的なプランを練っていきました。

研修生(左)白岩さん (右)二瓶さん

研修生・白岩洋さん(田村市出身)

2019年3月まで、東京で映像製作の仕事をしていた白岩さん。専業農家だった祖父の影響もあり、以前から農業に興味はあったといいます。そんな中、耕作放棄地がある地元の農地の現状を知り、「始めるなら今がチャンス」とUターン就農を決意。

2020年2月で研修を終え、白岩さんは専業農家としての一歩を踏み出す予定です。就農後は、JAのハウスを借り、ミニトマトとブロッコリーを主に就農予定とのこと。「りんか409」の他にも酸味の強い品種、食感の違う品種など、さまざまなトマトを育て直売所に出したいと話しています。「食べてくれる人のことを考えながら、きちんと手間をかけて育てたい」と、意気込みを話してくれました。

研修生・二瓶牧子さん(郡山市出身)

結婚を機に、2年前に田村市に移住した二瓶さん。看護師として働いていましたが、「何か新しいことを始めてみたい」という思いから、2018年12月の就農フェアに参加。『株式会社JAアグリサポートたむら』のブースで話を聞き「トマトを作りたい」と、就農を決めました。

「焦らず、今の自分にできる範囲で農業に関わっていきたい」と話す二瓶さんは、研修生を続けるという選択をしました。育児が落ち着いてからの独立就農を目指し、先輩スタッフのパワーや仕事の速さを学びたいといいます。

「憧れ」から「就農」へと導く『株式会社JAアグリサポートたむら』の支援体制。JAとの連携で手厚いサポートを実現

『株式会社JAアグリサポートたむら』取締役部長の八木沼徳弥さん

新規就農を考えたとき、農作物の栽培技術だけでなく資金面、資材面のバックアップ体制が整っていることは重要な要素。「うちはJAとの連携が強いので、経営面など直接JA職員に相談をすることもできます」と話すのは、『株式会社JAアグリサポートたむら』取締役部長の八木沼徳弥さん。

JAの紹介で空いているハウスを借りることができ、白岩さんは初期投資を抑えることができたといいます。

また、研修期間や就農スタイルなど選択の幅が広いのも魅力です。二瓶さんはトマトでの独立就農を目指していましたが、資金、育児など様々な要因で来春の独立を見送りました。個々の状況に応じたサポートが受けられる柔軟な研修環境は新規就農者にとっては大きな魅力です。

『株式会社JAアグリサポートたむら』では、毎年2〜3名の研修生の受け入れを予定しています。JA福島さくら農産物直売所「ふぁせるたむら」隣の研修ほ場の見学も随時行っていますので、農業に興味のある方はぜひお問い合わせを。八木沼さん、白岩さん、二瓶さんに相談することも可能です。農業への憧れを、たむら地域で実現してみませんか。

【問い合わせ先】

県中農林事務所 農業振興普及部 地域農業推進課

〒963-8540 福島県郡山市麓山一丁目1番1号(合庁2階)

TEL:024-935-1310

【問い合わせ先】

県中農林事務所 田村農業普及所 地域農業推進課

〒963-7704 福島県田村郡三春町大字熊耳字下荒井176-5

TEL:024-762-3113

【関連記事】

福島県いわき地域

福島県南会津地域

福島県県北地域