急激に導入が進む農業用ドローン

農業分野でのドローンの利用は、2016年以降急激に拡大し、農業用ドローンの機体登録数は、2017年3月から2018年12月末までの間に6倍強に急増。オペレーター認定者数も約5.5倍に増加するなど、急速に導入が進みました(農林水産省調べ)。

スマート農業の実現に不可欠な農業用ドローン

ICT(情報通信技術)、IoT(モノのインターネット)、AI(人工知能)などの先端技術を駆使し、超省力・高品質生産を実現する新たな農業技術として注目されるスマート農業。農業就業人口の減少や高齢化、耕作放棄地の増加など、日本の農業の課題を解決する切り札として期待されています。

農業用ドローンもスマート農業の実現のために不可欠な技術です。肥料や農薬のピンポイント散布、作物の生育状況や病虫害のセンシングなど、従来では考えられなかったような技術が開発されています。また小回りが利くことで、中山間地域や傾斜地など平地に比べ農業に不利な圃場(ほじょう)での作業効率性を高めることも期待されています。

農業用ドローン導入で得られるメリット、活用事例

農業ではさまざまな現場でドローンの活用が進んでいます。ドローンの導入が進むと農業の現場がどう変わっていくのかと併せて紹介しましょう。

農薬散布

農薬の空中散布は、おもに無人ヘリコプターで行われてきましたが、2016年からドローンによる散布が始まりました。ドローンに搭載した散布装置から、農薬(液剤・粒剤)の面散布、スポット散布をすることができます。2018年には水稲を中心に国内の約2.7万ヘクタールでドローンによる農薬散布が実施されました。

ドローンのメリットとして無人ヘリコプターに比べ、機体が小型で価格が安いことなどがあげられます。これにより生産者の労働負担の軽減や作業性の向上が実現でき、コスト削減などの効果も期待できます。

農業用ドローンによる農薬散布は今後も広がっていくことが見込まれています

肥料散布

農薬散布と同様に、ドローンに搭載した散布装置から空中散布します。粒剤と液剤が搭載できますが、液剤は十分な散布量が搭載しにくいため、作業効率の観点から粒剤の散布が主流となっています。

肥料の空中散布は北海道などで実用化されてきました。ドローンを導入することでこれまで以上に精密な散布が可能になります。さらに中山間地域のように、狭く作業がしにくい圃場でも導入できるのもメリットです。これにより作業の効率が上がり、生産者の負担が軽くなると同時に、コストを抑えることも可能となります。

播種(はしゅ)

ドローンに搭載した散布装置は、稲作の直播(ちょくはん)でも活躍しています。種子を鉄粉でコーティングすることで重くし、代かき後または湛水(たんすい)後などに空中から直播する技術です。育苗や苗の運搬にかかる労力やコストの削減につながります。また湛水直播機を使った作業が難しい中山間地域の狭い水田でも短時間で作業することができ、省力化が可能となります。

農産物運搬

高齢化が進む各地の産地では、野菜や果樹などの収穫物や農業資材の運搬が体力を使うこと、さらに運搬を担当する作業者が必要とされているにもかかわらず、その確保が難しいことが課題となっています。これらを解消するためにも、ドローンを活用した農産物などの運搬も期待されており、民間事業者による収穫物の運搬実証が行われています。

コンテナなどをドローンに取り付けて運搬することによる省力化が期待されています

圃場センシング

センシングとはセンサーなどを使用して得たさまざまな情報を基に、計測・数値化する技術の総称です。ドローンに搭載したカメラで空撮した圃場の画像を分析することで、農作物の生育状況や病害虫の発生などを可視化。生育不良のところだけピンポイントで追肥や防除を行うなどの判断や、圃場間の生育状況の比較、収量予測などにも役立てることができます。

以前より人工衛星の画像を活用したセンシングが行われてきました。ドローンを活用することでより簡単に情報が取得でき、これまで目視で行ってきた圃場の見回りや生育状況の確認などに要した時間を大幅に削減できます。また、生育状況をデータ化することで翌年以降の土作りや栽培計画にも活用することができる技術です。

今後は薬剤噴霧機(スピードスプレーヤー)による防除が困難な急傾斜地の果樹栽培で、ドローンを活用した病害虫発生状況のセンシングや、農薬散布ができる技術も研究開発中です。この技術が実用化されると、これまでは目視することができなかった果樹の樹上の様子を把握することができ、病害虫の防除に役立ちます。さらに従来の薬剤散布時間を大幅に削減することが期待されています。

鳥獣被害対策

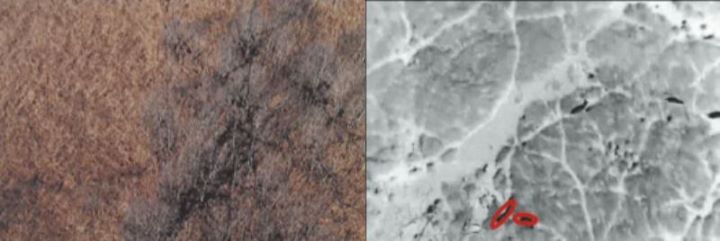

現在、研究開発が進んでいるのが鳥獣被害対策です。ドローンに赤外線カメラを搭載し、画像解析技術により、シカ、イノシシなどの生息状況の実態を把握します。また、ドローンによるわなの自動見回り技術の確立について研究中であり、これまで目視で行ってきたわなの見回りなどに要していた時間を大幅に削減することが期待されています。

獣道(左)を画像解析技術で可視化すること(右)で駆除や捕獲がしやすくなり、効果的な獣害対策が期待できます

農業用ドローン導入のために知っておきたい基礎知識

実際に農業用ドローンの導入を考えたときに知っておきたいことをまとめました。

免許は必要?

ドローンの操作は、免許や資格がなくても可能です。全国に民間企業によるスクールや教習所が多数ありますが、これは公的な資格を取得する場所ではありません。講習を受けることで、操作のための知識や技術が習得でき、卒業時に認定資格証などが発行されます。この証明書は技術や知識を習得していることを第三者に証明する際に、有利に働くものと考えるとよいでしょう。

農薬散布の農業用ドローンに必要な許可・承認について

ただし、農業用ドローンを使って農薬散布する場合には、事前に国土交通省への許可・承認の申請が必要です。申請は散布予定日の少なくとも10開庁日前までに行います。一部のドローン販売店などでも申請を受け付けていることがあります。申請はオンライン、郵送または持参で。代行者による申請も可能です。

申請の際に必要となる主な資料は以下の通りです。

1. 無人航空機の飛行に関する許可・承認申請書

2.ドローン機体の機能・性能に関する資料

3. 操縦者の飛行経歴・知識・技能に関する資料

4. 空中散布に係る安全確保体制(飛行マニュアル)に関する資料

2~4の資料は、申請時に下記の条件で一部を省略することができます。

2の資料の一部を省略するには「資料の一部を省略できる無人航空機」(※)を使用します。

3の資料の一部を省略するには「無人航空機の講習団体及び管理団体」(※)の講習を受講し、受講を終了した技能証明(写)を提出することが必要です。

4の資料の一部を省略するには「国土交通省航空局標準マニュアル(空中散布)」(※)を使用します。

※ 詳しくは国土交通省ホームページ「許可・承認手続きについて」に掲載されています。

補助金の活用

では農業用ドローンを導入する場合、初期費用はどのくらいかかるのでしょうか。農薬散布用ドローンを例にとると、ドローン本体で約100~300万円、農薬散布用のタンク、バッテリーや充電器などの装備などを合わせると、導入だけで最低でも150万円程度の初期費用が必要です。この初期費用を補うため、次のような補助金などの支援策を利用することができます。

産地生産基盤パワーアップ事業(収益性向上対策)

農林水産省によって実施されている「産地生産基盤パワーアップ事業(収益性向上対策)」は、収益力の高い産地づくりを進めるため、産地が「生産コスト10%以上の削減」や「労働生産性の10%以上の向上」などの目標を設定し、その達成に必要な農業機械のリース導入・取得、集出荷貯蔵施設などの整備・設備にかかる費用などに対して総合的に支援する補助事業です。

農業用ドローンなど実用化済みのスマート農業関連技術の導入に対しても、幅広く活用できます。市販されている本体価格50万円以上の機械が対象で、補助率は2分の1以内です。詳細は農林水産省のサイトで確認してください。

強い農業・担い手づくり総合支援交付金

産地の収益力強化と担い手の経営を応援するために、必要な農業用機械・施設の導入の際に農業法人や農業者団体の規模に応じた支援をする制度です。また、農業者の減少や労働力不足などを解消するためとなる新たな事業モデルの育成も支援の対象となります。

3つのタイプがあるなかでドローンの導入が対象となるのは次の2つです。

1. 先進的農業経営確立支援タイプ

広域に展開する農業法人などが、競争力強化や経営発展の推進など経営の質を高めるために必要な農業用機械・施設の導入を支援する補助金です。個人で上限1000万円、法人なら上限1500万円が補助されます。補助率は事業費の10分の3以内などと決められています。

2. 地域担い手育成支援タイプ

経営基盤の確立や発展に向けた農業用の機械や施設の導入を支援する補助金です。補助率は事業費の10分の3以内など、補助金の額は上限300万円などとなっています。

「強い農業・担い手づくり総合支援交付金」は、毎年2~3月頃に事業者の公募が始まります。詳細は農林水産省のサイトで確認してください。

予算に不安があるときはリースの利用もおすすめ

ドローンを導入する際に初期費用がネックになる人も多いかもしれません。そういった人にはリースやレンタルがおすすめです。ある企業を例にとると、費用はバッテリー込みで、1泊2日で5万円程度(機体のみ)。費用を大幅に引き下げることができます。

またドローンを農家にリースもしくは販売し、飛行に必要な大量のバッテリーを産地でシェアすることで初期費用を大幅に引き下げるシェアリングサービスなども、一部の企業で実用化が検討されています。今後こういったサービスが充実してくると、農業用ドローンの利用がよりしやすくなるでしょう。

リースやシェアリングサービスの充実でより利用しやすい環境が整い始めています

農業の課題解決に欠かせないドローン

生産者の高齢化や後継者不足などを解消する技術として、農業用ドローンの利用は今後ますます進んでいくでしょう。農林水産省の「農業用ドローン普及計画」によると、水田を中心に農業用ドローンによる農薬散布面積を100万ヘクタールに拡大することを目標に掲げています。農薬の空中散布にドローンを利用するのが当たり前の時代はすぐそこまで来ているのです。

さまざまな分野で農業の課題解決に技術が日進月歩している農業用ドローン。

ご自身の農業経営にどう生かせるか。まずは情報収集から始めてみてはいかがですか?