そもそも養豚とは

養豚とは、豚を飼育し、食肉となる肉豚や繁殖用の種豚(しゅとん)を生産する仕事のことです。養豚経営はその内容によって大きく「繁殖豚経営」「種豚経営」「肥育豚経営」の3つに分けられます。

繁殖豚経営

繁殖用の雄と雌の豚を飼育。豚を交配させ、生まれた子豚を市場に出荷します。子取り経営とも呼ばれます。

種豚経営

豚の繁殖や改良などの元になる種豚を生産します。いわゆるブリーダーです。

肥育豚経営

市場で子豚を仕入れ、肥育し、食用の肉豚として出荷します。

現在は一貫経営が主流

現在、日本の養豚の主流は繁殖から出荷までを一貫して行う一貫経営です。繁殖豚と肥育豚とでは飼育方法も異なるため、一貫経営の養豚場は「繁殖(分娩)豚舎」「育成豚舎」「肥育豚舎」の3つの豚舎に分けて飼育しています。

豚の飼育

豚はとてもデリケートな動物です。豚舎が汚れていたり、狭かったりするとストレスを感じて病気にかかりやすくなります。そのため、養豚農家は快適で清潔な環境で飼育することに力を注いでいます。

繁殖用の豚舎では、雄豚は争いを避けるために1頭ずつの飼育が基本です。雌豚はグループで飼育しますが、分娩の際には1頭ずつに分けられます。

一方、食用となる肥育豚は6~7頭のグループで飼育されます。生まれてから出荷まで同じグループで飼育されることがほとんどです。

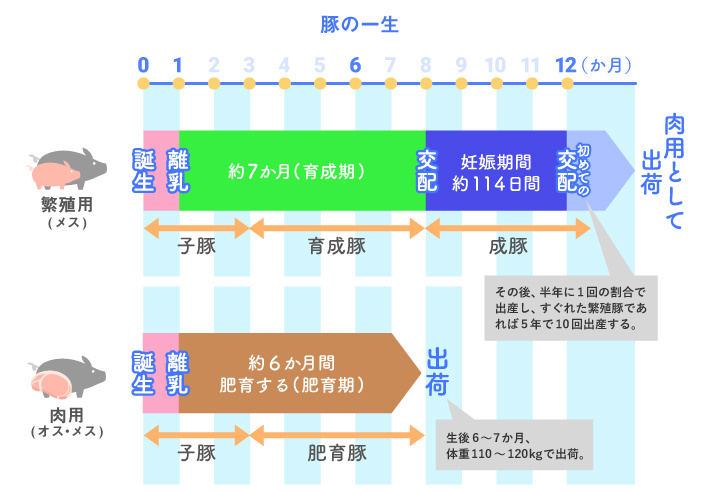

豚のライフサイクル

繁殖用の豚と肉用豚(肥育豚)の一般的なライフサイクルは、このようになっています。

ポプラ社「ポプラディア情報館 日本の農業」をもとに編集部作成

肉用の豚は生後6~7カ月で出荷

繁殖豚と肥育豚では飼育の方法が異なります。繁殖豚は生後8カ月頃に交配させ、子豚を出産させます。その後も1年に2回ほど出産を繰り返し、3年で6産を目安に繁殖豚の役目を終えます。

肥育豚は体重が約40~70キロまでを「肥育豚前期」として育成豚舎で飼育、約70~110キロ前後までを「肥育豚後期」として肥育豚舎で飼育し、肉質が良くなる生後6~7カ月頃に出荷します。

養豚場の1日の仕事のスケジュール

| 時間 | 繁殖豚舎 | 育成豚舎(肥育豚前期) | 肥育豚舎(肥育豚後期) |

| 7:00~8:00 | スタッフ集合、朝礼。それぞれ担当の豚舎が決まっているので、打ち合わせでその日の流れを確認する。 | ||

| 8:00~10:30 | ・えさやり。 ・豚は夜から明け方に出産するため、分娩(ぶんべん)のチェックも行う。 |

・えさやり。一頭一頭声をかけ、えさをしっかり食べているか、体調の悪い豚はいないかなどを確認し、病気のチェックも行う。 ・豚舎の温度と換気の管理をしっかりと行う。これを怠ると病気の原因に。 |

|

| 10:30~12:00 | ・母豚の発情鑑定。発情が確認されたら雄を連れてきて、種付けを行う。 ・豚舎の清掃・消毒。 |

・豚舎の清掃・消毒。ふんの状態もよく見て、健康かどうかを見極める。 | ・豚舎の清掃・消毒など。ふんの状態もよく見て、健康かどうかを見極める。 ・曜日によっては出荷作業。出荷にあたっては体重の測定、耳刻(じこく・識別のためにつけた耳の切れ目)の確認などをする。 |

| 12:00~13:00 | 昼食、休憩。 | ||

| 13:00~15:00 | ・豚舎の清掃・消毒。 ・子豚のワクチン接種。 |

・えさ作り。 ・大きくなった豚の豚舎移動。 |

・えさ作り。 ・出荷後は特に念入りに清掃・消毒作業を行う。 |

| 15:00~16:00 | 飼料となる食品製造副産物や余剰食品、農場残さなどを受け取りに行く。 | ||

| 16:00~16:30 | 休憩。 | ||

| 16:30~19:00 | ・えさやり。 ・分娩兆候確認、分娩準備。 |

・えさやり。 | ・えさやり。 |

養豚場を経営するには

養豚場を経営するためにはどんな準備が必要なのでしょうか? 簡単にまとめてみました。

親豚の調達方法

繁殖用の親豚は、種豚を生産する企業もしくは個人のブリーダーから調達します。大規模経営を目指すなら一定数を定期的に確保しなければならないため、大きな企業から購入するとよいでしょう。ブランド豚などにこだわって経営する場合は、種豚経営を行う小規模の養豚農家から調達するのが一般的です。純粋種を購入し、掛け合わせからこだわる養豚農家もいます。

飼料の調達方法

豚肉の品質は飼料の原料やその割合によって大きく異なります。飼料の栄養価が高過ぎると成長が早い分、脂肪の割合が多くなり、赤身の割合が少なくなる傾向があります。反対に栄養価の低い飼料を与えると、発育が遅くなり肥育期間が長くなってしまいます。

最近は地域の農家が育てた飼料米も利用されています。さらに、食品工場などで出た植物性の食品残さを利用した「エコフィード」の使用も推進されています。食品をリサイクルすることで、資源の有効利用はもちろん、飼料自給率も向上するという面でも大切な取り組みです。

必要な設備

まずは、土地。一般的な農地の取得と同じで、土地の所有者と契約を結び、農地法に基づいて農業委員会の許可を受ける必要があります。一貫経営で「繁殖(分娩)豚舎」「育成豚舎」「肥育豚舎」の3つの豚舎がある場合は、それぞれの豚舎に運動ができるスペースを含めた飼育場所を確保します。

豚の飼育には「きれいで新鮮な飼料」「きれいで新鮮な水」「暖かくて乾燥した隙間(すきま)風のない生活空間」が三大基本要素とされています。それを維持するためには鉄筋のしっかりとした豚舎で、常に換気ができ、発育に適した温度設定ができる環境を整えなければなりません。

豚舎内も自動給餌器、給水器、自動で豚のふん尿を外に排出できる除ふん器などが必要です。さらに、ふん尿処理の浄化槽などの設備も必要です。

これらの設備をすべて整えるには数千万単位での費用を用意しないとなりません。そのため、できるだけ初期費用を抑えようと、廃業する養豚農家の施設をそのまま受け継ぐ「第三者継承」で就農する人もいます。

経営を維持するには

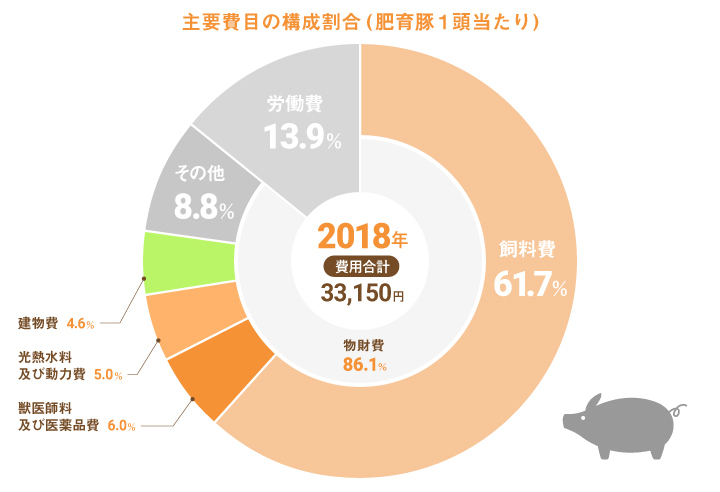

養豚業を維持するために、最もコストがかかるのが飼料代です。2018年度の肥育豚1頭当たりの生産費は3万3150円で、飼料費が61.7%を占めていました。飼料費の90%以上を占めているのが配合飼料の購入費です。その原材料の中心となるトウモロコシは海外からの輸入に頼っているのが現状です。

次に多いのが獣医師料及び医薬品費。豚にはワクチンの接種が欠かせません。伝染性がある病気の発生とその蔓延(まんえん)を予防するためです。ワクチンは有効に免疫がつくように獣医師の指導で投与する量や時期、方法が決められ、計画的な接種が行われています。

ほかに施設の修繕費などの建物費などの割合も高く、養豚業を維持するには資金的な余裕が必要だといえるでしょう。

農林水産省「農業経営統計調査 平成30年度肥育豚生産費」をもとに編集部作成

必要な知識やスキル

養豚場の経営には、さまざまな知識や技術が必要です。まったく知識がない場合、養豚場に就職し働きながら経験や知識を積み重ねていくという方法もありますが、養豚について学ぶのであれば、養豚科のある農業大学校がおすすめです。飼育管理技術や繁殖・肥育経営などを学び、養豚に必要なさまざまな資格も取得できます。

養豚経営に必要な資格は多数ありますが、まず、取得しておきたいのが、家畜人工授精師免許です。以下のいずれかの課程を修了し、修了試験に合格したのちに、知事の免許を受けることができます。

・指定の大学

・家畜の種類別に行われる家畜人工授精に関する講習会

・家畜人工授精及び家畜体内受精卵移植に関する講習会

・家畜人工授精並びに家畜体内受精卵移植及び家畜体外受精卵移植に関する講習会

また、豚の取引をするためには家畜商の資格も取得しておきたいところです。これは家畜商講習会を受講し、修了証明書の交付を受けることで、家畜商免許を取得することができます。ほかにも肉質の知識や、よりよいえさを配合するための栄養学、病気にならないための予防学的な衛生・疾病対策の知識、給餌・給水の知識、また空調設備などコンピューター制御の機器も多いので機械に精通していることなど、さまざまな方面の知識が求められます。

推奨される農場HACCP(ハサップ)

HACCPとは、製造段階での異物混入などのトラブルをあらかじめ予測し、どの段階で何に気を付ければよいかの対策を立て、食品など製品の安全性を確保していることを第三者から評価してもらう制度です。なかでも畜産物の安全確保の観点から、養豚場においても衛生管理を向上させ、健康な家畜を生産するために農場HACCPが推奨されています。

たとえば、えさやりをどのような手順で行うかの作業工程を図式化し、どの段階で異物混入などのトラブルが発生する可能性があるかなど危害を予測、その要因を分析します。それを基に異物が混入しないような管理の手順を定め(衛生管理プログラムの確立・HACCP計画の作成)、定期的に検証をして見直しながら改善をしていくというものです。

飼料や肥育開始前の素畜(もとちく)、ワクチン、資材など養豚場に入ってくるものが管理の対象となり、どのように管理・使用したかを記録し、安全な畜産物の生産につなげていきます。

養豚業を新たに始めるときに知っておきたい制度

養豚で新規就農を考えている人に向けて以下のような支援制度があります。

畜産クラスター事業

畜産クラスターとは、畜産クラスター協議会が定める地域での畜産業の収益性向上を図るための体制のことです。中心的な経営体と位置付けられた新規就農者に対し、施設整備や機械導入のための資金が支援されます。また離農跡地の畜舎や設備などの補修・改修、家畜の導入などを行って新規就農者に貸し付ける取り組みに対しての支援もあります。

強い農業・担い手づくり総合支援交付金

地域の担い手として農業用機械・施設を導入する際に融資を受けられます。「地域担い手育成支援タイプ」では事業費の10分の3以内で最大300万円が、「先進的農業経営確立支援タイプ」では事業費の10分の3以内で個人で最大1000万円、法人で最大1500万円が補助されます。

農業近代化資金

農業経営に必要な施設の設置、機械の購入等の費用が個人で最大1800万円、法人で最大2億円が融資されます。

青年等就農資金

新たに農業経営を始める認定新規就農者(市町村から青年等就農計画の認定を受けた個人・法人)が、最大3700万円を無利子で融資される制度。施設の建設や機械の購入のほか、家畜の購入費なども対象となります。

養豚場勤務者の年収は?

規模によって差があるので一概には言えませんが、大手の養豚場なら一般的な大学卒業の新入社員と同じくらいで、未経験での入社では20万円前後からのスタートが多いようです。正社員の年収の幅は勤務先や経験、技術によって200万円台後半から600万円程度と幅広く、平均すると300万円前後というところが多いようです。

もしものときの支援制度

CSF(豚熱)、ASF(アフリカ豚熱)など、家畜の伝染病が大きな問題となっています。これらの伝染病や疾病、病害虫の発生予防や蔓延防止の支援策も知っておきましょう。また、仮に養豚場でこれらの病気が発生し、豚を殺処分しなければならない場合、殺処分家畜等に対する手当金や特別手当金も申請することができます。

消費・安全対策交付金(ソフト)

養豚農場のバイオセキュリティーを向上させるため、動力噴霧器や防鳥ネット等の導入に必要な経費、野生動物の検査や農場への疾病侵入防止対策などが支援されます。

家畜防疫互助基金支援事業

生産者自らが積み立てを行い、伝染性疾病(CSF、ASF、口蹄疫、牛疫)の発生時に、経営再開までに必要な経費などを相互に助け合う互助基金の仕組みに対し支援が行われます。

養豚場の気になるQ&A

ほかにも気になる養豚場のあれこれをまとめました。

養豚場の臭い対策は何をしたらいい?

養豚場の悪臭の元となるのはふん尿です。農業環境三法(※)といわれる法律に基づいて、ふん尿処理が行われています。ふんは堆肥(たいひ)化し、汚物感や悪臭をなくし、衛生的で取り扱いやすい状態に処理します。地域の農家などで肥料として使われることで、循環型農業の一端を担っています。尿や作業で発生した汚水は浄化槽によって排水処理されています。

※ 農業環境三法:「家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律」(家畜排せつ物法)、「肥料取締法の一部を改正する法律」(改正肥料取締法)、「持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律」(持続農業法)

えさは何を与えたらいい?

豚は雑食性なので穀物やイモなどの植物性飼料、魚粉や肉粉などの動物性飼料のどちらも食べます。多くの養豚農家はトウモロコシや大豆を中心とした配合飼料を与えています。

長期休暇は取れる?

養豚には酪農ヘルパーのような制度がないため、家族経営では長期休暇を取るのが難しいのが現状です。従業員やパートスタッフなどを雇用していれば、上手にシフトを組んで休暇を取ることが可能です。

豚が病気になってしまったら?

豚舎の中で飼う豚には、肺炎など呼吸器系の病気や下痢などの胃腸の病気が多くみられます。

豚が病気にかかった場合、仮に完治しても育ちが悪くなる傾向があります。成長期の豚は1日1キロくらい体重が増えるといわれますが、体重の増加が思わしくなくなったりした場合は早めに肉豚として出荷することもあります。

未経験でも養豚場は経営できる?

養豚農家に向いているのは、動物が好きな人です。それ以外にもいろいろ適性はありますが、まずは、動物が好きで飼育をすることを楽しいと思えることが大切です。ただし、好きだけで、まったく知識がないまま、いきなり養豚経営をするのは難しいでしょう。前述のように養豚場に就職したり、養豚科のある農業大学校で学んだりして、知識や技術を身に付けることが必要です。

養豚場を経営し、こだわりの豚を育てよう

2019年の全国の豚の飼養戸数は4320戸で、廃業などにより前年に比べ150戸減少しました。一方で1戸当たりの飼養頭数は増加傾向にあり、養豚場の規模が年々大きくなる傾向があることがわかります。規模が大きくなるなかで、収益性を高めていくためには、低コストで良質の豚肉を安定的に生産し出荷することが必要です。そのためには生産性の高い豚を確保し、飼料の配合や飼育方法などの技術を向上させていくことが不可欠だといえるでしょう。

取材協力:一般社団法人 日本養豚協会