直売所を支えるのは、働くスタッフ

直売所の魅力を形成するのはスタッフの働き

これまでこの連載でも何度も触れていますが、魅力的な直売所において最も重要な要素の一つは「スタッフ」です。直売所の雰囲気を作るのも、より良い店にしていくのも、その原動力はスタッフの主体的な働きなのです。だからこそ、この連載では再三にわたって、スタッフのマネジメントについて言及してきました。

チーム力を高めることの重要性についてはこちらを参照してください。

年々難しくなる、スタッフの確保

ところが、労働力不足が叫ばれる昨今、年々スタッフの確保が難しくなっているという話をよく聞きます。特に、小売店や飲食店ではその傾向が顕著でしょう。私たちの店でも店舗や時間帯によってはなかなか集まらないこともあります。ただ、一般的な小売店と比べると、私たちの直売所ではあまり苦労していないように思います。そして何より、関わってくれるスタッフが多様なうえ、主体的なメンバーがとても多く、日々その働きにとても感謝しています。なぜそのようなことができるのか、ここではスタッフを確保し定着してもらうために何をしているのかをご紹介します。

農家さんとの交流

店に共感している人からの応募が一番

求人媒体以外での応募が重要

私たちの直売所では、夜の閉店処理がメインとなる時間帯を除けば、求人媒体を使うことが年々少なくなっています。気づいたら、直近では1年以上使用していません。

店と応募者とのマッチング度が高くて定着するのは、実際のお客様やその紹介、SNSやWebサイトを通じての直接の応募や問い合わせからの場合が多いです。お店のファンであればもともと共感性が高いのでマッチしますし、自分で調べて申し込む人は何か強い興味を持っている場合が多いです。仕事は稼ぐためのものなので、ただ稼ぎたいだけという人がダメなわけではありません(実際求人媒体から入社してずっと働いているスタッフもいます)が、店や会社がやっていることに共感してくれている人の定着率は高く、主体的に働いてもらえることが多いのは間違いないと思います。

つまり、私たちの店では、以下の2つの経路から主体的でやる気のあるスタッフが集まっています。

- ファンのお客様(とその知り合い)

- 当社のWebサイト、SNS上でのスタッフ募集

そしてお客様の場合は、自然と中高年の女性が中心になっています。ですので、子育てをしながら昼間だけ働きたい人や、子どもが大きくなってまた働きたい人などが多く応募してきてくれます。さらに、最近はお客様が、我が子の最初のアルバイト先として紹介してくれることも増えてきました。確かに、高校生のバイト先として、懇意にしているお店というのは安心できる働き先だと思います。

当社のSNSやWebサイトを見て興味を持つ人は、農業に興味がある学生さんや将来農業に関わりたい若者、リタイアメント後の次のライフワークとして農業に興味を持つ人、などのケースが多いです。つまり、当社の事業(特に都市農業)自体に興味や関心がある人々なので、自然とモチベーションも高く働いてくれます。

お客様が働きたくなる店を目指して

では、お客様が働きたくなるお店になるにはどうすればよいのでしょうか。

まず、お店のコンセプトが明確であることが最も大事です。例えば、私たちの店では地元の顔が見える農家さんが丹精込めて栽培した新鮮野菜がメインなので、一緒に販売する加工品も少しこだわりがあるものや生産者の顔が見えるものが中心です。そして、その食品の背景にある生産者の思いやこだわりを押し付けがましくなく伝えることを大事にしています。その結果として、自然とお客様とのちょっとしたお話を大切にする店になっています。そうすると、ただ黙々と作業したりマニュアル通りの接客をしたりするのでなく、自分の個性を生かしてお客様とのおしゃべりも楽しみたい、生産者がわかっている食べ物を楽しみたいというスタッフが集まります。

また、店長を中心としたスタッフの雰囲気も重要です。楽しそうに働いているスタッフがいる店で働きたいと思うのは自然なこと。特に、知り合いを紹介したいというモチベーションは、ここなら楽しく働けそうと感じることから生まれるでしょう。

なお、SNSやWebでの情報発信については過去の連載で言及しているので、こちらを参照してください。

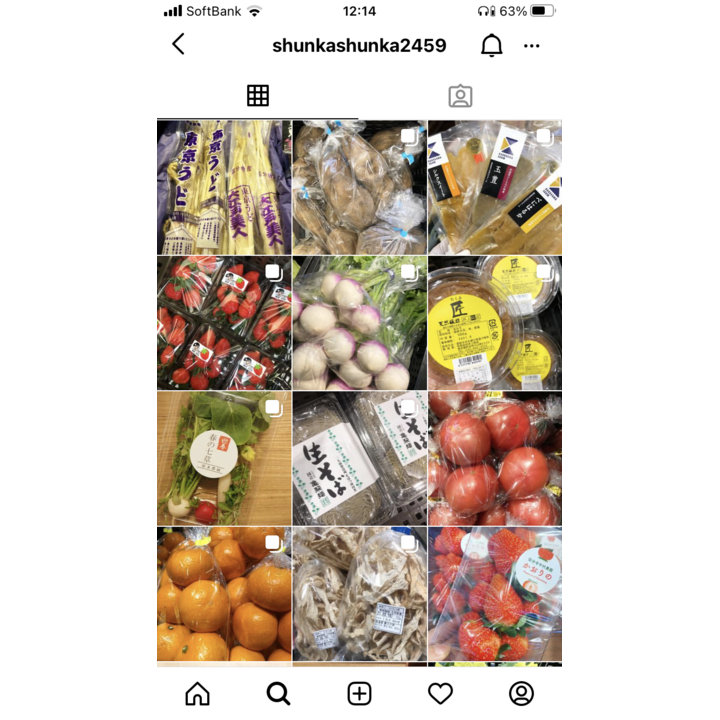

得意なスタッフがインスタも担当

スタッフが定着し、生き生きと働くために

誰もが働きやすく、特技も生かせる

無事、スタッフが働いてくれるようになったら、楽しく長く働いてもらうことが大事です。そのために私たちが取り組んでいることは主に2つあります。

・理不尽なストレスを減らし、楽しい職場に

・(スタッフによっては)個性や特技などを仕事に生かしてもらう

まず、理不尽なストレスは極力減らします。店員として独り立ちするまでのトレーニングは店長を中心にしっかり行いますし、必要な店舗には最低限のオペレーションマニュアルも用意しています。また、お店や会社の方向性が伝わるように、情報共有もかなり積極的に行います。そのためのLINEグループを用意しています。また、農業に興味があるスタッフが集まっているので、農家さんのところへ出向く機会をなるべく多く用意していますし、最近では興味があるスタッフ向けに援農活動も始めています。

また、土地柄なのですが、美大生や農大生など専門性を持つスタッフも少なくありません。そういうわかりやすい特技でなくても、片付け上手とか料理好きとか、みんな何かしらの得意なことを持っているものです。そこで、それらを生かしたいスタッフにはなるべく生かせる機会を用意します。実際、片付けが得意なアルバイトスタッフから出てきたアイデアで在庫管理が改善される、美大生のアルバイトスタッフが手書きのPOPを書いてくれるなどは日常茶飯事になっています。これは、全員に強制するものではなく、本人の興味とお店のニーズが一致する場合にやってもらうものです。そのためには、店長がきちんとスタッフと日々コミュニケーションしていることが大事です。

入れ替わりがあるのも、悪くない

定着するために、という話と一見逆行しますが、スタッフの中に学生が入っていて卒業などをきっかけに定期的に入れ替わるのも悪くありません。スキルを蓄積し長く働いてくれる人はとても大事ですが、そういう人ばかりでスタッフに全く変化がなければ、どうしてもマンネリ化してしまうからです。しっかり柱になるスタッフが長く働いてくれて、そうでないスタッフも数年間は生き生きと働く、というのが理想的な形です。

多様なスタッフが、店を育てる

最後に、スタッフの多様性の大切さについて触れておきます。先ほどの通り、当社の直売所には店頭とWeb上からの応募が多いのですが、それぞれ申し込んでくれる人のタイプが違います。また、お店の雰囲気の影響もあるのか、比較的若い人や学生さんの応募も業態の割に多いように思います。結果的に、私たちの直売所のスタッフはとても多様です。子育てしている人、初めて働く高校生、芸術家を目指しているアルバイター、農業界で働きたい大学生、お菓子を製造販売しているパティシエなど、バラバラなスタッフがそれぞれの都合に合わせて働いてくれています。性別も年齢も特技もバラバラだからこそ、それぞれの視点でお店が良くなるアイデアが集まります。このような多様性の担保が店の成長につながることを実感しています。意図的に、多様な人がアクセスできる経路を用意することもまた、重要なことなのです。