地域の食文化を広めて稼ぐ! 沖縄県でヤギ肉を生産するワケ

公開日:

最終更新日:

全国の農家さんを渡り歩いているフリーランス農家のコバマツです。今回は沖縄県本島から更に南下し、石垣島に来ています。

日本国内でもとても珍しい、食肉用のヤギで新規就農した生産者のもとを訪れました。

沖縄ならではの食文化である「ヤギ食」。地方独自の食文化を支えることに挑戦する生産者の思いや、営農スタイルについて突撃インタビューしてきました。

沖縄のヤギ食文化

今回は石垣島に来ています。1年かけて生産現場を求めて北海道から南下してきて「とうとうここまできたー!」という謎の達成感であふれています。

石垣島の青空

沖縄といえば、サトウキビ!

の他にも沖縄独自の食文化の食材で思い浮かぶもの、そう、

ヤギ!!

沖縄では昔、天候不良や不作で食糧が手に入らないときの大事な食糧として重宝されてきたヤギ。

今でも沖縄では庭で一頭飼っている家が多く、お祭りや祝い事があると、まるまる一頭つぶし、家族でヤギ料理を食べる風習があります。沖縄の生活の中でヤギは身近な存在なのです。

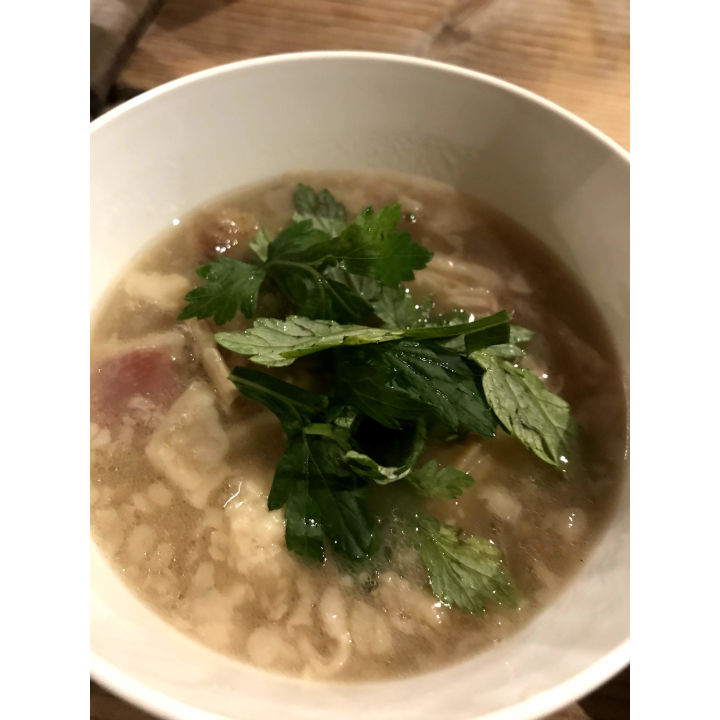

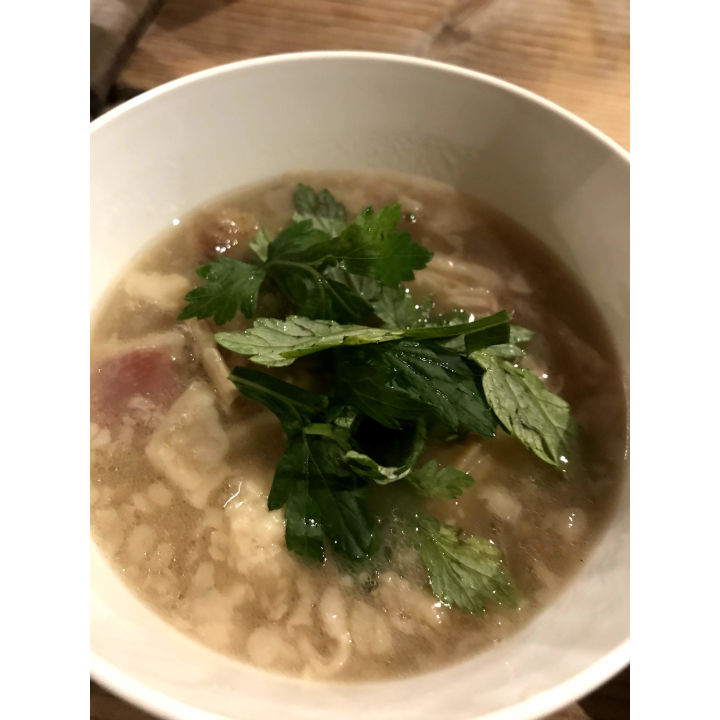

コバマツも沖縄に来てから農家さんの家にお邪魔した際、ヤギ汁や

ヤギ汁

ヤギ刺を振る舞ってもらいました。

ヤギ刺

「ヤギ肉は臭くて食べられないよ」とさんざん脅されていたのですが、食べてみるとヤギ独特の匂いと肉肉しい食感に、コバマツはドはまり。

観光客向け飲食店のメニューにも多く掲載されていることから、沖縄ならではの食という点で観光客にも多く食べられているという印象を受けました。

そんな沖縄独自の食文化を支えるべく、ヤギ農家として新規就農した生産者をご紹介したいと思います!

■新垣信成(あらがき・のぶなり)さんプロフィール

|

農業生産法人ゴートファームエイト株式会社代表取締役。1982年生まれ。沖縄県石垣市出身。中学生まで石垣島で育ち、沖縄本島の高校を経て東洋大学経済学部に進学。大学卒業後は、実業団で柔道をしながら、神田で沖縄の食材を扱う飲食店を開業、その後、浅草、六本木でも飲食店を開業させる。後に「関東では手に入らない沖縄の食材を作ろう」と地元に戻り、2016年ヤギ農家として新規就農する。中学生から社会人までの間柔道に勤しみ、芸能人のSPを務めたこともあるという、生粋の武道家の顔も持つ。

|

沖縄、そして石垣島の人にとってヤギとは?

ヤギの存在価値

コバマツ

コバマツ

国内でもヤギを食べる習慣がある地域って、沖縄くらいだと思うのですが、沖縄の人達にとってヤギを食べるとはどのようなことなのでしょうか?

沖縄では、お祝いごとがあると、ヤギを一頭つぶして家族で食べるという風習があります。少し前だと、学校の運動会の景品にもなったりしていますね(笑)。

新垣さん

新垣さん

コバマツ

コバマツ

景品にまで!! お祝いや景品になるということは沖縄県内で価値が高いものだと認識されているということですよね。何か理由があるのでしょうか?

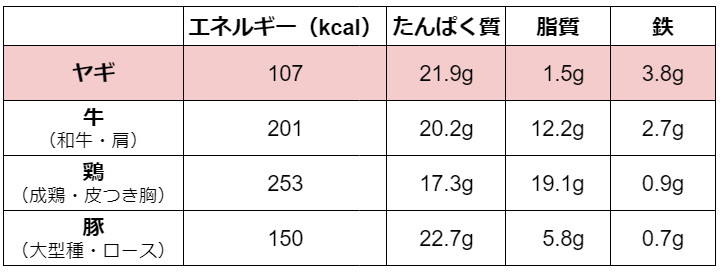

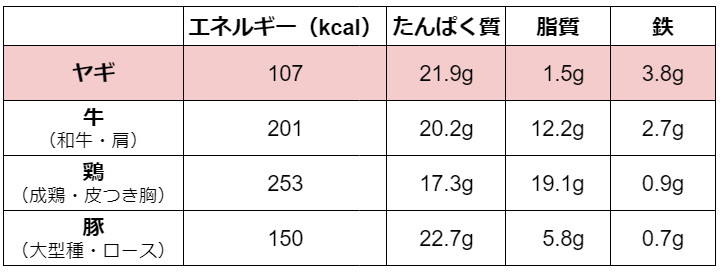

それは、ヤギの栄養価の高さが昔からとても重宝されていたからです! その食品成分がこちらです。

新垣さん

新垣さん

100gあたり。日本食品標準成分表(文部科学省)から抜粋

コバマツ

コバマツ

しかも、ヤギは島に生えているさまざまな薬草を好んで食べます。なので、ヤギを食べる=薬草を食べていると言ってもいいくらいの栄養があるんです。お祝いごとだけではなく、体調がすぐれないときにも食べられます。

新垣さん

新垣さん

フーチバー、タイガーハーブ、月桃、グアバの葉、クワの葉、沖縄では妖精が宿るとされているガジュマルの木などもよく食べるそうです

コバマツ

コバマツ

こんなに多くの種類の薬草を食べているんですね! ヤギを食べたらますます元気になりそうです!

いままで市場に出回っていたヤギは雑草を食べたものが多く出回っていましたが、うちはより肉質を良くするためにこのようにハーブ類を多くあげているんです。

また、食べるだけではなく、庭や農地の除草用に飼っている人も多くいます。

新垣さん

新垣さん

とあるマンゴー農家で除草用として飼われていたヤギ

コバマツ

コバマツ

食べるだけじゃなくて、除草もしてくれて、なによりかわいい存在♡

ヤギってハイブリッドですね!

沖縄ならではの畜産の可能性

ヤギ農家として新規就農するまで

クワの葉を与えると一瞬で集まるヤギ達

コバマツ

コバマツ

新垣さんは大学卒業後、ヤギ農家として就農するために石垣島に戻ってきたそうですが、実家がもともとヤギ農家だったのでしょうか?

いえ、実家はもともと和牛をやっていたのですが、僕が帰ってくるまでの10年間はやめていたんです。

新垣さん

新垣さん

コバマツ

コバマツ

ということは、新規就農ですね! ただでさえ新規就農といえば大変なのに、全国的にもほぼ前例がないヤギ農家専門で就農するって、さまざまな困難やハードルがあったと思うのですが。

そうですね、食肉専用のヤギを飼育する専業農家は僕だけだと言われています(笑)。

誰もやっていないことなので、あらゆるデータが0の状態から試行錯誤で始めました。

まず、ヤギが病気になってしまった際の対処法も確立されていない状態で。

牛、豚、鶏などは対処法がある程度データ化されていますが、ヤギにはそれがない。

新垣さん

新垣さん

コバマツ

コバマツ

そこから自分で作っていったんですか!? リスクとハードルしかない……。

就農計画を立てるのも大変でしたね。野菜だと、面積あたりの収量からだいたいの売り上げが計算されているデータがあったりしますし、他の家畜も面積あたりの飼育頭数からおおよその売り上げが計算できるデータがあるのですが、ヤギはこれもまた前例がないことなので。売り上げが上がる経営ができると関係機関に証明することも、骨の折れる作業でした(笑)。

新垣さん

新垣さん

コバマツ

コバマツ

新垣さんにとって0からの食肉専用ヤギの飼育への挑戦。更に、農業界にとっても前代未聞の挑戦だったというわけですね。そのパワーとパッションはどこから湧いてくるのでしょうか?

学生時代は都内の大学に通っていて、そこの講義の中で「沖縄県は日本の中で労働賃金が低くて貧しい」という話があって。その話がきっかけで、地元の価値を高められることは何かできないかと考えるようになって。

都会から地元にお金が流れる仕組みを作りたいと思い、都内で沖縄食材を扱う飲食店を2店舗運営していました。

新垣さん

新垣さん

コバマツ

コバマツ

そうなんです。でも、東京にいても沖縄の食材ってある程度手に入ることに気づいてしまって。東京では買えない、沖縄ならではの食材を自分で作りたいと思い、ヤギ農家になろうと決めました。

新垣さん

新垣さん

ヤギ農家になることを決めた新垣さんはすぐに、家畜人工授精師の資格を取ったそう。その後、ご縁で血統の良いヤギを手に入れることができ、36頭のヤギを引き連れて石垣島に戻ってきて、晴れて就農を果たしたそうです。決断と行動力がハンパない。

ヤギの生産へのこだわり

コバマツ

コバマツ

すごいスピードで就農して、成果を出してきていますが、より良いヤギ肉を作るために工夫していることなどあるのでしょうか?

エサにこだわっているのはもちろんですが、うちはヤギの品種改良に力を入れています。

新垣さん

新垣さん

肉量が多く取れるボア種、赤肉の質が良いヌビアン種、体格が大きいザーネン種をかけあわせて、独自の三元交配種を生み出しました(画像提供:ゴートファームエイト)

通常1年ほどかけて出荷しますが、うちのヤギは体格が大きい品種なので6カ月で出荷することができる。つまり体は大きくても年齢的には子ヤギの段階で出荷できるので、柔らかくより良い肉質のヤギを出荷することができるんです。

新垣さん

新垣さん

コバマツ

コバマツ

沖縄の食文化としてのヤギ肉を生産するだけではなく、商品としての価値も研究と実践を重ねて積み上げてきたんですね!

新垣さんが育てたヤギは沖縄本島で行われるセリでも1頭17万円を叩き出し、牛や豚と同じく充分稼ぐことができる産業になると手ごたえを感じているとのこと。

ヤギ肉の流通事情

コバマツ

コバマツ

そんな努力と苦労を重ねて育て上げた、ヤギ達はどこで食べられるのでしょうか?

うちは加工場も持っていて、無人直売所があるので、そこで加工品を購入することができます。ゴートファームエイトのオンラインショップでも販売しているので全国の皆さんにも購入していただけます。

新垣さん

新垣さん

ゴートファームエイトの直売所

ゴートファームエイトのヤギ刺し

自宅で簡単ヤギ汁セット。他にもたくさんの種類の加工品があります

「ヤギ肉を食べて元気をつけたい」と、直売所には地元のおじぃ、おばぁ達も多く立ち寄ってくれるとのこと。

その他には、沖縄本島や、石垣島の飲食店でも食べていただくことができます。最近では竹富島の高級リゾート「星のや竹富島」のレストランでもうちのヤギ肉を使っていただいています。

新垣さん

新垣さん

コバマツ

コバマツ

新垣さんが苦労を重ねて育てあげたヤギ達は、島の人々からも、観光客からも愛されているんですね!

採草地を活用した観光事業も

ヤギの生産現場をより身近に感じてもらうために、ゴートファームエイトでは、ヤギの採草地を一般の人に開放して星空ツアーも行っています。

昼間の採草地

夜のツアーの星空

星空ツアーでは参加者に双眼鏡が渡され、ガイドさんがしっかり星や星座のガイドをしてくれます。ツアーには1日で100人以上の参加者が来ることもあるそうです。

星空の下で記念撮影もしてもらえます。コバマツも記念に撮ってもらいました

伝統食を受け継ぐことの意味

コバマツ

コバマツ

新垣さんは一からヤギの生産基盤を作り、質の高い肉を作り、ブランディングを行ってきたわけですが、改めて新垣さんにとって、ヤギ肉という沖縄の伝統食を受け継ぐことにはどんな意味があるのでしょう?

自身のヤギ肉の価値を高めることは、沖縄の価値を高める事だと考えています。ゆくゆくは、もう一度都内で沖縄食材を扱う飲食店を経営して、自身のヤギ肉を含めて沖縄の食材の良さを皆さんにも知っていただければと思います。

新垣さん

新垣さん

学生時代の講義の中で、「沖縄は日本の中で貧しい地域」だという話を聞いてから、地元の価値を高めていきたいと思い始めた新垣さん。

「食を通して、都会から沖縄にお金が流れる仕組みを作ろう」

その発想から飲食店を始め、更に都会で勝負できる食材を自分で作ろうと、ヤギ農家として新規就農に挑みました。

その挑戦は、沖縄の食文化として受け継がれてきたヤギ食を、畜産業として確立していくという農業の新たな可能性を感じるものでした。