目的は冬場の雇用確保

アグリフライト大曲の代表・大槻四郎さん

アグリフライト大曲の主力事業は、産業用無人ヘリコプターを使った稲や大豆の防除の受託。このほか30ヘクタールで稲を、35アールでイチゴを作っており、正社員として4人を雇用している。

施設でのイチゴの栽培を始めたのは10年前。代表の大槻四郎(おおつき・しろう)さん(73)は理由を次のように説明する。

「農業法人は雇用が非常に難しいんですね。とくに秋田県の多くの農業法人は水稲が主体。冬になると雪が積もって何もできなくなるんです。通年で雇用する体制にしないと、働き手は別の職場に移ります。だからイチゴを取り入れることで、年中仕事があるようにしようと思ったんです」

アグリフライト大曲の施設

イチゴを栽培するハウスの数は、当初3棟だったがいまでは育苗棟含めて9棟に増やした。施設には、パイプハウスではなく鉄骨ハウスを採用するようにしてきた。理由はハウス内の環境を制御しやすくするため。「パイプだと熱気がこもりやすい。側窓を開けても、それが抜けなかった」(大槻さん)。対して鉄骨なら、天窓を開ければ室温を早いうちに下げられる。

環境制御技術については当初、加温機とヒートポンプを使うだけだった。3年前に県の実証事業で室温や湿度、炭酸ガス濃度、日射量を計測するセンサーを導入するのと同時に、それらをまとめて制御することができる複合環境制御技術を試した。分かったのは日射量が不足していること。日本海側特有の悩みとして予測はしていたことだが、あらためて確かめられた。この結果を踏まえ、光を補うためのLED電球を取り付けた。

紫外光で病害虫が「ほぼゼロ」に

株元にダクトを通して炭酸ガスを送り込む

特筆したいのは炭酸ガスの発生装置からダクトを延ばして、株元に通していること。炭酸ガスが葉に直接かかるようになっている。大槻さんの息子で専務の智也(ともや)さん(34)は「空間ではなく局所に施用することで、光合成がより効率的になる」と説明する。

うどんこ病とハダニ類の防除では紫外光(UV‐B)のランプを取り付けている。ファンで送風することで湿気がたまるのを抑え、病気の発生を防ぐ。複合環境制御技術への理解が深まってより適切な栽培につなげられたことで、「うどんこ病は皆無に、灰かび病もほぼゼロになった」と智也さん。

あいにく反収が上がったことを示すデータはない。というのも収量に関して取っていたデータは施設の全体であって棟ごとではない。施設全体の収量を比較したいものの、それもできない。複合環境制御技術を導入した翌年に新型コロナウイルスが全国で問題になったことで、アグリフライト大曲は一部の棟で運営してきた観光農園を休業して、代わりにイチゴを青果物として出荷することになったためだ。ただ、智也さんは「病気の発生がほぼゼロになったので、間違いなく反収は上がっている」とみている。

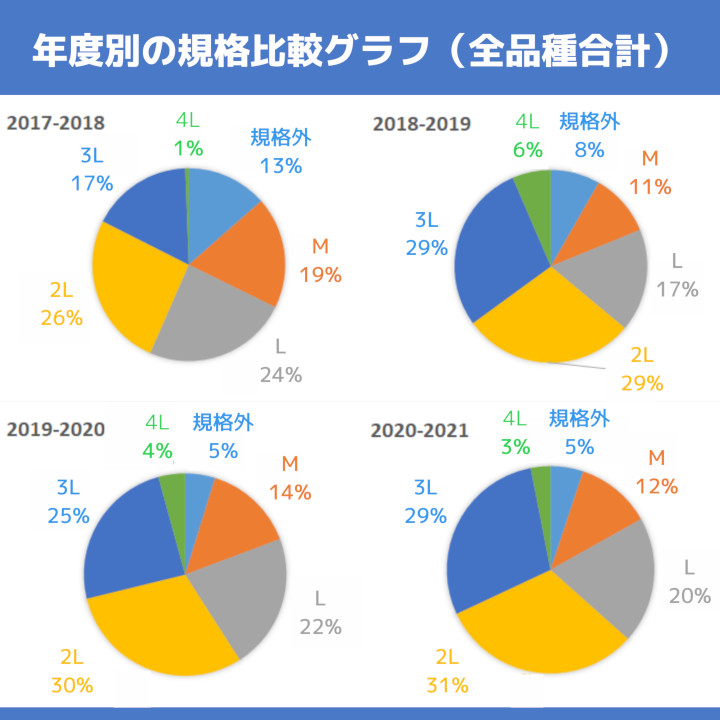

一方、品質が向上したことについてはデータが証明している。グラフを見てもらえれば、規格外品や等級でMが減っている一方、L以上が増えていることが分かる。

智也さんはこれまでの実践を踏まえて、施設園芸については「まずは自分の施設の環境を知ることが大事。どんな環境であるかを知れば、何が必要で何が無駄かが見えてくる」と話す。さらに環境については人ではなく作物を主体に考えるべきであると説く。

「そのためにはイチゴの生体を知ることが大事。たとえば人が暑い、寒いからといって急に窓を開けたり急に暖房をたいて温度を上げたりすると、人にとってはいいかもしれない。でも、イチゴにとってはどうなのか。それを考えてから環境を制御して確認するべきです。人は衣服で調整できても、イチゴは衣服を着られませんから」

紅白混ぜたパックが人気

販売についても触れておきたい。出荷先は主に近隣の直売所と量販店。毎日10時までに合計160パックを出している。どこも正午までには完売するという。

「この辺りはこれまで遠方の産地のイチゴしか出回っていなかった。流通に時間がかかり過ぎて、輸送の過程で品質が劣化してしまったイチゴが結構ある。うちなら収穫したばかりのを食べてもらえる。注文はすごくあります。個人のお客さんがハウスにまで買いに来るくらいですから」(大槻さん)

その言葉通り、事務所で大槻さんに取材している合間にも買いに来る人がたびたび現れていた。特徴ある商品として、果皮が白色の品種「天使のいちご」と赤色の品種を混ぜたパックがある。大粒だけを詰めたパックは贈答用で人気だという。

アグリフライト大曲は周辺の9つの農業法人と大曲農産はぴねすという会社をつくった。はぴねすはネギとダイコンを大規模に生産する予定。ただ、秋には仕事が終わってしまうので、イチゴの生産施設を1カ所に集約したイチゴ団地をつくって、冬の仕事も生み出していく計画を持っている。大槻さんは「この辺りも高齢化が進んで、若い人がいない。外から若い人に来てもらえるよう、きちんと稼げる働き場をどんどん作っていきたい」と話している。