3つのブランドの誕生と統合のわけ

3つのブランドは、もともと別々の会社が運営していた。まず各ブランドがどんな経緯で誕生し、統合にいたったのかをふり返ってみよう。

最も古いのが、大地を守る会だ。現オイシックス・ラ・大地会長である藤田和芳(ふじた・かずよし)さんが、農薬を使わない農産物を販売する市民団体「大地を守る市民の会」を1975年に立ち上げ、スタートさせた。団地で青空市を開いて野菜を売ることから始め、カタログ販売で事業を大きくした。

らでぃっしゅぼーやは、運営会社の設立が1988年。リサイクルの推進などライフスタイルの見直しを呼びかける市民団体「日本リサイクル運動市民の会」の代表らが中心になり、野菜の宅配を始めたことで誕生した。そのころ宅配便が本格的に普及し始めたことが、サービス拡大の追い風になった。

オイシックスは、外資系コンサルティング会社のマッキンゼーに勤めていた高島宏平(たかしま・こうへい、現オイシックス・ラ・大地社長)さんが2000年に立ち上げた。インターネットが身近なものになりつつあったのを背景に、農産物のネット販売の草分け的な存在として成長してきた。

高島宏平さん(左)と藤田和芳さん

3つのブランドはいずれも安心で安全な食材を求める消費者を顧客層にしているという点で、以前は競合関係にあった。だが互いに競い合うより、物流を共通にして効率を高めたり、マーケティングのノウハウを共有したりするほうが市場の拡大につながると判断。2017年にオイシックスと大地を守る会が経営統合し、らでぃっしゅぼーやが2018年にそこに加わった。

2021年3月期の売上高はオイシックスが約500億円で、らでぃっしゅぼーやが約180億円、大地を守る会が140億円。購入する会員数は41万7000人と、食品宅配では有数の規模だ。しかも新型コロナウイルスの感染拡大による宅配需要の増加で会員数が大幅に増えており、なお成長の途上にある。

各ブランドの商品特性と顧客層は

オイシックス・ラ・大地は3社の統合後、各ブランドをどう位置づけるかを検討した。ライバル関係にあったときは同じ層を狙って似たような商品を企画したこともあったが、統合後は重複を避ける必要があったからだ。

そのために実施したのが、会員などを対象にしたヒアリングだ。テーマは商品に期待している点や食事の楽しみ方など。メールでは表面的なやりとりになる可能性があるため、実際に会って意見を聞くこともあったという。

そうした作業を通し、同社は何が各ブランドの強みで、それを伸ばすためにはどうすべきかを明確にした。ではそれぞれの特徴を見てみよう。

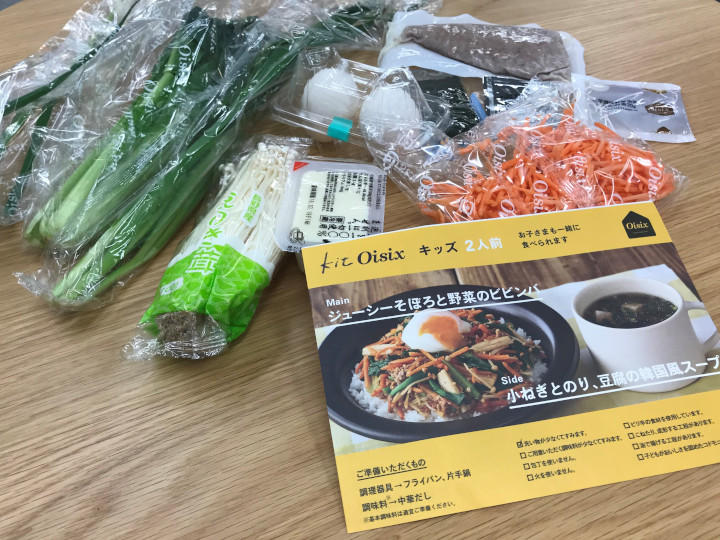

オイシックスの主力商品は「Kit Oisix(キット・オイシックス)」。主菜と副菜の2品目を20分で作れるミールキットで、カット済みの野菜など半加工の食材や調味料が入っている。累計出荷数は8000万食を超えている。

主な顧客層は、子どもがまだ小さく、子育てと仕事の両立で忙しい30~40代の家庭。そうした層がたとえ短い時間ではあっても、自ら調理して食事を楽しめるようにと思って商品化したのがキット・オイシックスだ。

短時間で調理できるキット・オイシックス

らでぃっしゅぼーやの主力商品は、旬の野菜を取りそろえた野菜セットの「ぱれっと」。買った人は箱を開けるまで何が届いたのかわからない「お任せセット」だ。ただ内容を完全に任せるのではなく、入れてほしくない野菜を1品だけ指定できるようにするなど、サービスの拡充にも努めている。

顧客層は「料理を通した自己実現に関心のある人たち」で、年齢は40~50代が中心。キット・オイシックスが調理時間を短くすることに力点を置いているのに対し、ぱれっとは野菜を一から調理する必要がある。そのため、じっくり時間をかけて調理を楽しみたいと思う人が主な購入層になった。

お任せの野菜セット「ぱれっと」

一方、大地を守る会が力を入れているのが、3~5日分の夕食の野菜や肉、魚などの食材とレシピが入った「まるごはん」。会員が日々の献立を自ら考える手間を省くとともに、野菜をたっぷりとれるようにしたのが特徴だ。

メインの顧客層は50代後半以上と、3つのブランドの中では最も高い。子どもの食生活を改善したいと思ってオイシックスの会員になる人が少なくないのに対し、大地を守る会は自らの健康を意識して入会する人が多い。まるごはんも、夫婦2人で暮らすシニア層が買うのをイメージして開発した。

シニア層を狙った「まるごはん」

どんな生産者がどのブランドに向いているのか

最後に、どんな生産者がどのブランドに向いているかにも触れておこう。

まず3ブランドとも農薬の使用量など栽培方法に関してそれぞれ独自の基準があり、それをクリアすることが出荷するための条件になる。

そのうえでオイシックスで求められる点を挙げると、一定の生産量を確保できることが重要になる。他のブランドと比べて販売量が多いため、会員からの注文が集中したとき欠品を防ぐには量が必要になるからだ。

らでぃっしゅぼーやの場合、料理の仕方があまり知られていないような野菜でも出荷するチャンスがある。3ブランドの中でもとくに料理に興味があり、珍しい野菜で腕をふるってみたいと思う会員が大勢いるからだ。

大地を守る会の長年の会員には、農薬を使わないで育てた有機野菜を好む人が少なくない。ただ新たな会員の中には、有機かどうかにはこだわらず、栄養価を含めていかに健康に資するかに関心がある人もたくさんいる。

キット・オイシックスの開発の様子

以上、あえて特徴をピックアップしてみたが、実際には各ブランドの生産者がはっきりと分かれているわけではない。現在、合わせて4000人の生産者が出荷しているが、複数のブランドに出している人もかなりいる。

同社は消費者がネットで食品を買う動きはコロナ禍のもとでの一過性のものにとどまらず、これからさらに本格化すると見ている。そして需要の拡大に伴う形で、必要とする生産者の数も長期的に増える可能性が大きい。その動向は、農業界にとっても注目すべきポイントの一つになるだろう。