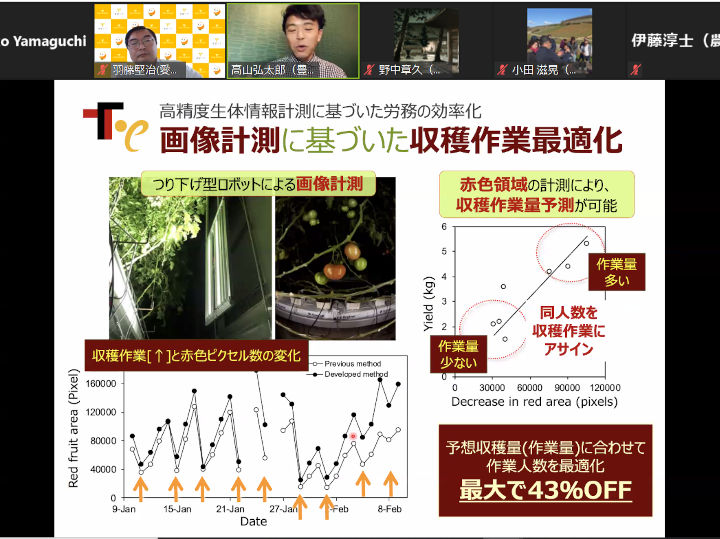

収穫予測で人件費が43%節減?

収穫量の予測に基づき、作業人員を最適化すれば、トマトの施設栽培の人件費が最大で43%節減できるのではないか──。あくまで「計算上」の数字と強調しつつ、こんな野心的な発表をしたのは、愛媛大学大学院と豊橋技術科学大学の教授を兼ねる高山弘太郎(たかやま・こうたろう)さんだ。5月下旬にオンラインで開かれた農業情報学会2021年度年次大会の「農業イノベーションの最新動向と展望」というセッションでのことだ。

高山さんは、植物の生体情報を「見える化」するセンシングを研究してきた。センシングとは、センサーを使って計測したさまざまな情報を数値化すること。この研究によってロボットが自動で高精度の画像計測をする技術を開発しており、特にトマト栽培での実証を重ねてきた。

「ディープラーニング(深層学習)が実装されたアプリケーションを使うことで、今日は何人を収穫作業にアサイン(割り当て)すればいいかということも、正確に計上できます。今までは、人間が目で見て、アサインしていたんですけど」(高山さん)

画像計測により、人件費が最大43%節減できるかもしれないと説明する高山弘太郎さん(上部左から2人目)

「実際の運用はこんなに簡単なものじゃないとは言われると思う」としつつ、実証実験を継続し、運用方法を改良すれば、成果を収められるはずだと期待を込めた。

上からつり下げる“つり下げ型”の画像計測ロボットは、電源を含めた重さが10キロ程度のものができている。園芸施設で計測する高さを何段階にも調整しながら、植物体を毎日のように計測し、茎の伸びや花や果実の付き方、色づきなどの情報を把握できる。収穫時の人繰りの自動計算のほかに、伸びたトマトのつるを下ろす作業にも効果を発揮するという。このつる下ろし作業は、通常は何日に一度と作業の頻度を決めて行っている。画像計測ロボットで実際のつるの伸びを把握できれば、必要なときだけ下ろすことができ、省力化につながる。

「過去のデータに基づいて計算したところ、つる下ろし作業だけで20%の人件費の減。年間に1ヘクタール当たりおよそ180万円の人件費の削減になります。10ヘクタール当たりだと1800万円になります」(高山さん)

高山さんはこれまで、センシング技術により光合成の量や、植物体が吸収した光エネルギーのどのくらいが使われずに残っているかといったことを計測してきた(詳細は「植物の声を聴く『プラントデータ』」参照)。今は匂いを測るセンサーを豊橋技術科学大学で開発している。匂いに基づき、植物体のセンシングと、鮮度の評価ができないかと考えている。

「匂いに基づいて環境を制御することで、どのように品質を変えることができるのか、ハーブなどの匂いをどのように変えられるのか──。リアルタイムで計測しながら環境を調整する技術開発を進めています」(高山さん)

植物の生体をセンシングする技術は、進化を続けているのだ。

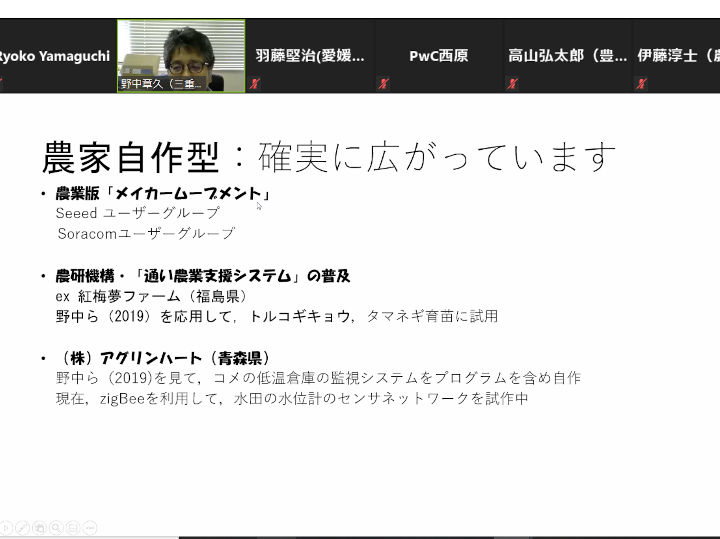

農家が自作する「農家版メイカームーブメント」の波

「農家版メイカームーブメント」ともいうべき、農家によるデジタル技術を使ったものづくりが広がっていると紹介したのは、三重大学准教授の野中章久(のなか・あきひさ)さんだ。3Dプリンターや情報通信機器が普及し、簡単な製造キットや、製造の場として使えるラボが提供されることで、それらを組み合わせて素人が製品を試作するということが容易になった。そうして盛り上がっているメイカームーブメントが、農業にも波及しているという。

「農家版メイカームーブメント」を解説する野中章久さん(左上)

国内のメイカームーブメントを支える存在として、たとえばSeeed(シード)という中国・深圳(シンセン)発の企業がある。同社は、オープンソースハードウェアやIoT向け試作キットの製造・販売とサービス提供などを手掛ける。野中さん自身もSeeedのユーザーであり、こうした企業のユーザーグループが、農家版メイカームーブメントの一部を担っているという。

ユーザーグループなどによる草の根の活動だけでなく、国内最大の農業研究機関である農研機構の東北農業研究センターによる「通い農業支援システム」もある。生産者が入手できる既存の製品を組み合わせ、高精度で高価なシステムの代わりに、簡便で安価なシステムを組んで、ハウスの遠隔監視を可能にした。

野中さんは、農家版メイカームーブメントは枚挙にいとまがないはずだとしつつ、青森県黒石市で大規模な稲作経営をする株式会社アグリーンハートを紹介した。

「水田にセンサーネットワークをつけたいということで、制作を僕らと一緒にやっています。実はこの前、ビデオを送って来られて『ほぼできた』と。こんなふうに、自力で作っちゃったという例もあります」

なお、野中さんは2019年にSeeedの試作キットを使って、育苗ハウスの温度をSNSのLINEに自動で通知する仕組みを作った。ハウス1棟を年間1万9000円程度のコストで運用できる安価なもので、今でも農家によって継続して使われている。

農家が必要な機能だけを持たせて、安価なIoTを自作する。そんな農家版メイカームーブメントの潜在性を感じさせる発表だった。

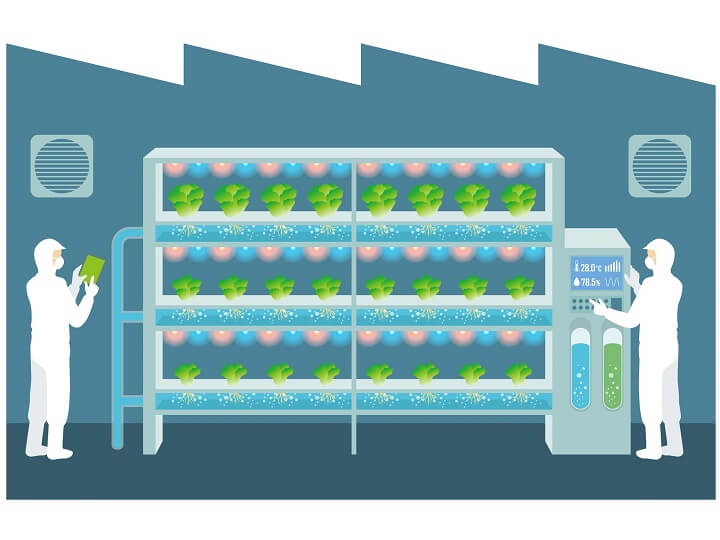

データサイエンスの社会還元が今後のキモ

愛媛大学大学院農学研究科教授の羽藤堅治(はとう・けんじ)さんは、1949年に米国で植物工場の原形と言える植物研究用の環境調整温室ができたことから語り起こし、植物工場がさまざまなイノベーションを起こしており、今後のスマート農業の普及においても「一歩リードした」存在だとした。

「養分を含む液体を栽培に使うようにするという、技術的な大きなイノベーションがまずあって、それから植物工場の研究が進みました」(羽藤さん)

この養液栽培は、さらに変化を引き起こす。

「養液を使うことによって、トマトの仕立て方も変わりました。トマトがどんどん大きくなる特性をうまく使って、年中収穫できる長期多段どりのような栽培技術自体も、どんどん発展してきております」

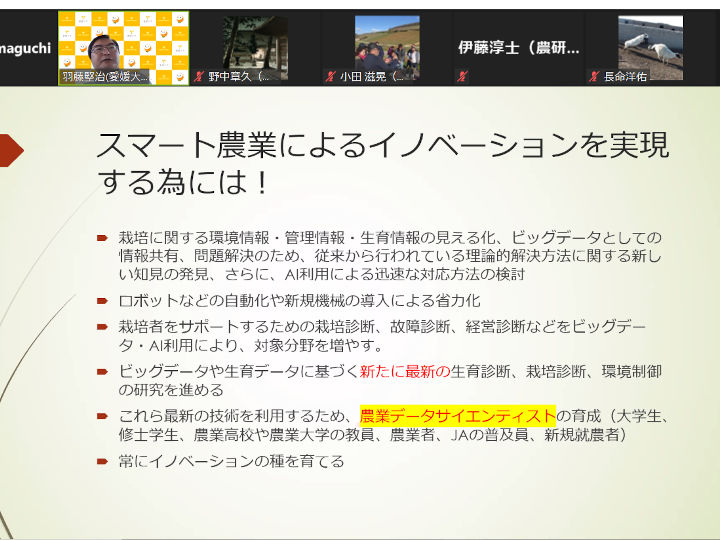

羽藤さんはこのように解説し、技術面での進歩が著しい中で、今後は商業ベースで成り立たせるための研究がより求められると語った。加えて、スマート農業の普及には、データに基づく合理的な判断をサポートする「データサイエンティスト」の育成が必要だとした。

データサイエンティストの育成が重要だと語る羽藤堅治さん(左上)

データサイエンスとは、データを用いて情報科学や統計学などを駆使し、有意義な情報を引き出すこと。そのデータを実際に運用できるようにすることをデータエンジニアリングといい、それを活用するためにはデータサイエンティストの存在が欠かせなくなってくる。

「データサイエンス力、データエンジニアリング力は、ここに参加している方はお持ちの方が多いですが、それをいかに社会還元して使えるようにするか。特に農業者、農業の指導者、研究者、そして大学生だけでなく農業高等学校や農業大学校の学生、社会人の学び直しであるリカレント、新規就農者も含む方々に、データサイエンスを教えながら、スマート化を進めていく必要があるんじゃないか」

羽藤さんはこう言って教育の重要性を強調した。