他府県からも受講者が集まるほどの人気

講師のブドウ園に驚く塾生たち。世界的なブドウ産地であるトルコから日本に来た人たちも受講している

古くからブドウ栽培が盛んな大阪府太子町。この地で2000年から続く農業塾が「太子町ぶどう塾」です。

2020年の受講者は約40人。実習園に集まった人たちに声をかけてみると、どうやら町内在住者だけではなく、50キロ以上離れた高槻市や兵庫県西宮市からはるばる来ている人もいるようです。

取材した日(2021年8月)は、前年10月から始まった今シーズンの塾の最終日でした。この日の授業は、今シーズンの作況を振り返りつつ、形が悪かったり収穫適期を過ぎたりして出荷できないような果実を選んで収穫し、来シーズンの樹勢を維持する作業。そして、これまで育ててきた実習園のブドウを味わうという、楽しい日でもあるようです。

塾生が集めた、収穫し損ねのシャインマスカット。みんなでいただいたが、過熟で黄色くなったものが意外とおいしい、と評判

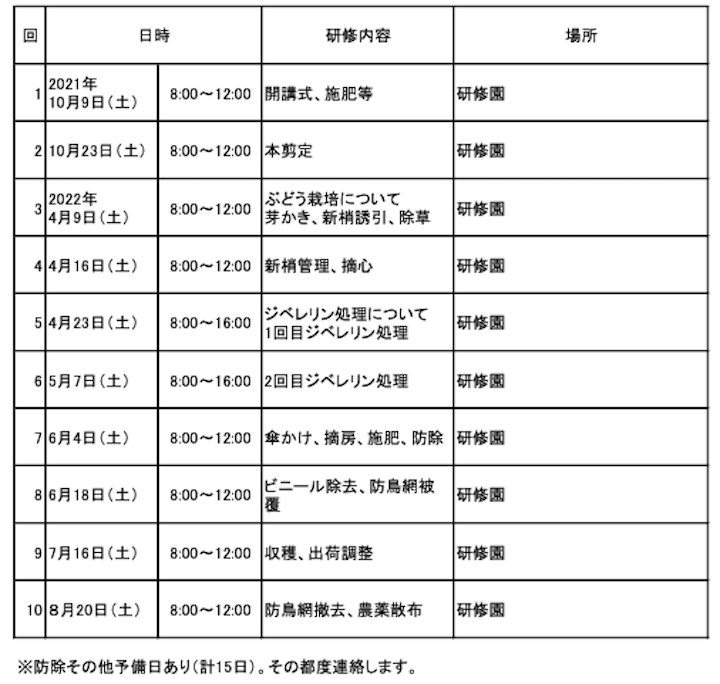

塾の講座内容(2021年秋~2022年夏)

次々と就農が決まる

講師兼理事長の佐藤正滿さん

「15アールのブドウ園が空いていますが、やってみたい人はいますか?」と、塾の講師であり、運営母体「NPO太子町ぶどう塾」の理事長でもある佐藤正滿(さとう・まさみつ)さんが声をかけると、受講者の女性2人が手を挙げました。

2人は、現在の職場で働きながら共同でブドウ栽培を始めたいのだと言います。

「それぞれ週にどのくらい休日がありますか?」「2人のあいだで、日程調整は済んでいますか?」などの質問のあと、「それならできるでしょう」と佐藤さんが太鼓判を押し、意外なほどすんなりと就農が決定。

この2人以外にも、林業従事者や、会社を辞めて就農する決意をした男性、塾で出会った仲間と一緒にグループでブドウ園を借りる人たちなどが、次々と名乗りを挙げました。

耕作放棄地を未然に防ぐ援農隊

太子町ぶどう塾の実習園

「この塾の目的は、荒れたブドウ園がこれ以上増えないようにするための後継者づくりです」と佐藤さんが言います。

他の落葉果樹と比べると、ブドウを農産物として栽培するには人の手が絶対的に必要なようです。1年間でも放置してしまうと、修復不可能なほど荒れてしまいます。ツルが好き放題に伸びて、雨よけのビニールハウスを破壊。ならせすぎた果実は木を弱らせてしまう──。こうなってしまった木は使い物にならず、一度更地に戻してゼロから苗木を植えるしかなく、莫大なお金と労力がかかってしまい、復帰が難しくなります。

「だからブドウの場合、医療に例えると『対症療法ではなく、未病対策』が肝心なんです」と佐藤さん。元の持ち主が放置して致命的なほど荒れてしまう前に、地域のブドウ園を次の担い手にスムーズに回すことが大切なようです。

そのため、卒業生に空いた農地のあっせんをするほか、「援農事業」にも力を入れています。むしろ当初は、援農に従事する人を育てるというのがいちばんの目的だった様子。

「ブドウづくりには、雨よけハウスのビニール張りやジベレリン処理(※)など、大勢でいっせいにやらなきゃいけない作業があります。昔は、農家同士がお互いの園を手伝うことで農地を維持してきました。ところが、近頃はその慣習がなくなってきたんです」と、佐藤さん。

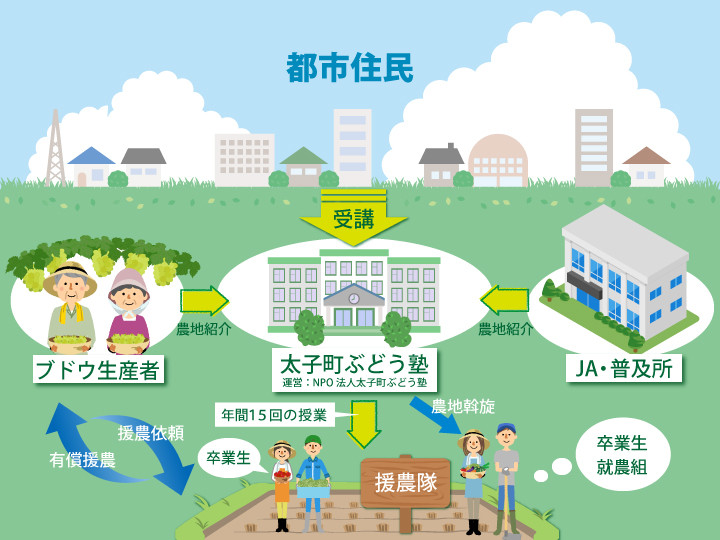

そういう理由で開塾初期からやっているのが、卒業生とOBで構成する「援農隊」です。地元だけでは回らなくなったブドウ栽培の担い手として、近隣の都市住民を援農隊として育てるわけです。

登録者は常時70人ほどで、このうち定期的に参加するのが約20人。2019年を例に挙げると、ブドウ園約16ヘクタール(165カ所)に援農隊を派遣し、合計88日作業をしました。町内のブドウ作付面積が約80ヘクタールですから、なんと、およそ5分の1の農地が援農隊に支えられている計算になります。

※ 種なしにするため、および粒を肥大させるための薬剤処理。

援農の仕組み

援農はボランティアではなく、時給制

太子町ぶどう塾と援農の仕組み

ぶどう塾では、毎年11月頃に生産者と話し合い、希望の作業内容を聞き取ります。そのうえで援農隊のスケジュールを組み、必要だと思われる人数を派遣します。

ジベレリン処理や剪定(せんてい)、草刈り、倒壊した雨よけハウスの修復など、請け負う作業はまさに多種多様。なかでも、いちばん依頼が多いのが雨よけハウスのビニール張りだそうです。

ビニール張りの場合は、8人1組の援農隊を2組派遣して、1日(8〜14時頃)の作業で30アールくらいできるそうです。

援農はボランティアではなく有償です。1人当たり時給1000円が基本料金で、労力がかかるビニール張りの場合のみ1500円。生産者から法人に支払われたお金は、全額がそのまま援農隊に支払われるという仕組みになっています。

援農は実習の場でもある

「でも、お金が目当てというよりは、ブドウの技術を身に付けたくて来る人が多いと思いますよ」というのは、ある卒業生の言葉。

援農隊の活動は、作業実習という側面もあります。ブドウ栽培に必要な技術は多く繊細で、ワンシーズンの講習だけでは使える技術にまで昇華させるのはまず不可能。援農先でベテラン隊員に教わりつつ反復作業することで、「知識」がようやく「技術」となるのです。

勝手を知った農地を借りることができる

また、援農先で信頼されると、地主から「この農地、やってみるか?」と、声をかけられることもあるそうです。卒業生にあてがう農地が途切れないのは援農のおかげでもあります。

「それに、援農をしていたら、その土地の性質もわかるんです。水はけとか、地力とか、この木はいいな、とか。だから安心して借りることができるんです」と、ベテラン援農隊員は言います。そのおかげでしょうか、就農後にすぐやめてしまうような卒業生はほとんどいません。また、就農せずとも、「農地を持たない農家」として援農専門で働く人もいます。

「じつは、私も塾の卒業生なんです。定年退職後、庭にブドウの苗木を植えたんですけど、全然上手に育たなくて……。そんな私が、いつのまにか講師になっていました」と、笑う佐藤さん。

塾が育てた都市住民たちは、現在の太子町のブドウ栽培にとって、なくてはならない存在となっているようです。