ふつうの再開発から農業を盛り上げる方向に転換

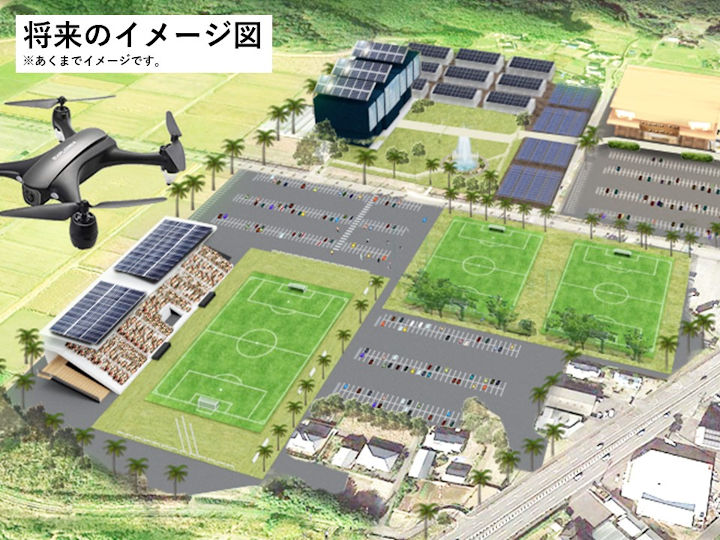

ハウスや直売所の整備が予定されているのは、新富町役場やJA児湯新富支所からすぐの、もともと田んぼが広がっていた一画だ。当初は、再開発で温泉施設など作ろうとしていた。それを、もともと農地であるだけに、町の基幹産業の農業を盛り上げるような活用をしようとかじを切ったのだ。

新富町の農業産出額は例年、およそ100億円ある。もともと施設園芸が盛んで、近年販売額を伸ばしているのは肉用牛だ。1990年に1482戸だった農家戸数は、2020年には609戸と半分以下まで減少した。地域農業の担い手である認定農業者は60代後半が多く、後継者の確保が課題になっている。

「施設園芸が盛んな地域なのですが、高齢化が進んでいて後継者も少ない。加えて重油代が高くなって経費がすごくかかるようになっていて、代替となる太陽光といった再生可能エネルギーの研究も必要というように、さまざまな課題があるんです。こうした課題をスマート農業や人材育成、農地の確保や研究基盤の整備などを通じて解決するために、新たな組織が必要だと考えて、農業公社としてニューアグリベースを設立しました」

こう説明するのは、ニューアグリベースの業務執行理事である児玉洋平(こだま・ようへい)さんだ。もともと新富町の産業振興課で農業を担当しており、2021年の設立以降はJA児湯新富支所にあるニューアグリベースに勤めている。

新富町からニューアグリベースに出向している児玉洋平さん

名称を「○○農業公社」としない理由

農業公社は、自治体が地域農業の発展のために運営する公共企業体のこと。そのため、名称を「○○農業公社」とする選択肢もあったわけだが、そうはしなかった。それは、農業公社には農地のあっせんをしたり、助成金の交付をしたりするというような、すでにできあがった強固なイメージがあるからだ。

「こういうことをするのが農業公社だというイメージが結構強くあるのですが、そうじゃなくて、ここから新しい農業を生むんだという意味で『ニューアグリベース』としました」と児玉さん。

農業公社には、都道府県や市町村が設立するものが多い。その点、ニューアグリベースに特徴的なのは、町と地元JAが一緒に設立していることだ。後継者不足や農産物価格の低迷といった広範囲にわたる課題を解決するには、町とJA、農家が一体となって解決する組織が必要だと考えた。

サッカースタジアムからの導線をつくる

ニューアグリベースは人材育成や効率的な農業の構築、販路拡大や事業支援、国内外の企業や異業種と連携した事業構築を目指す。その拠点として、約8ヘクタールの土地にハウスや直売所を整備していく。

「サッカースタジアムは多くの人の来場が見込まれる施設なので、そこから直売所を訪れる導線を作って、農産物を買ってもらったり、地域の内外に地元農業をPRしたりしたいと思っています。直売所は2024年中にプレオープンしたいですね」(児玉さん)

直売所の売り上げは、JA児湯新富支所内にある直売所の売り上げの3倍以上に当たる、年間10億円を目標にしている。

研究を施設と農家のノウハウで支える

直売所に先駆けて、ハウスの整備が進みつつある。8ヘクタールのうち4ヘクタールが「農業研究等エリア」になっており、新規作物の栽培をしたり試験研究をしたりするハウスや、新規参入者のためのハウスを建設する予定だ。

試験研究用として、10アールのハウスを建設した。ここでは化学メーカーの三洋化成工業株式会社(京都市)が地域の農家の協力も得て、第1弾として、キュウリの栽培促進の実証実験を行っている。具体的には、アミノ酸の集合体であるペプチドを与えることで、栽培を促進し病虫害を防ぎ、収量や品質を向上できないか実証する。今後、実験対象をキュウリ以外の作物に広げることも検討するという。

研究のために整備したハウス(写真提供:一般社団法人ニューアグリベース)

「異業種からの参入企業には、農作物を作るノウハウはないので、作物は地元農家が作って、企業に研究をしてもらいます。研究データを生かして商品が生まれれば、その成果が地元に還元されるような仕組みを作りたいと検討中です」

児玉さんはこう説明する。農業研究等エリアでは、ほかにも新規作物の栽培の研究が始まる見込みで、すでに20アール分のハウスが建設された。研究などの参入企業は現在も募集中だ。

ニューアグリベースが目下、取り組むのは「企業の誘致や、新規就農したばかりの人のサポート」と児玉さん。町の新規就農者向け研修「新富アグリカレッジ」と連携して、研修生の支援をしている。ほかにも、海外向けの商品開発を画策中だ。

「持続可能な地域農業の実現」という設立の目的をどこまで達成できるか。ニューアグリベースの今後に注目したい。

研修生の支援も行っている(写真提供:一般社団法人ニューアグリベース)