中野明正氏プロフィール

千葉大学大学院園芸学研究院教授。農学博士、技術士(農業)、野菜ソムリエ上級プロ。

1995年農林水産省入省。農研機構で作物の生産技術および品質制御に関する研究に従事し、同省農林水産技術会議事務局では研究調整官として農林水産業全般の技術開発を推進。2023年より現職。実学としての園芸を追求し、園芸イノベーションを推進。そのフィールドは宇宙にも及ぶ。

猛暑で起こる「根の酸欠」、高温障害の知られざる原因

猛暑が「根の酸欠」を引き起こす仕組みについて、千葉大学園芸学研究院の中野明正教授は次のように説明します。

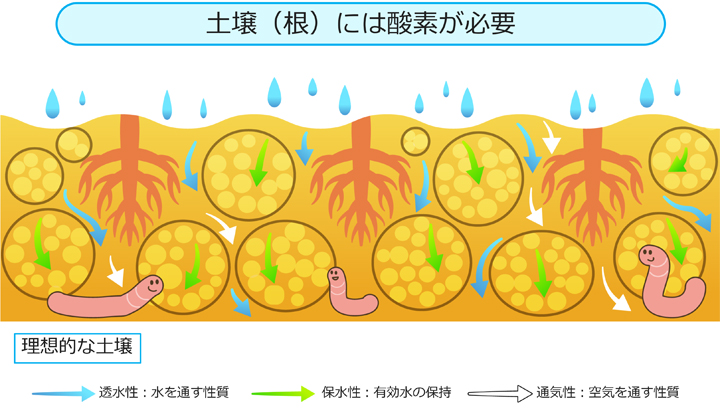

「作物は高温環境下で活発に呼吸するため酸素の消費量が増加します。一方で、高温になるほど水に溶ける酸素量は減少し、また、土壌微生物による酸素消費量も増大します。このように酸素需要の増加と供給量の低下が同時に進むことで根が酸欠状態に陥ります」

植物もヒトと同様、呼吸により代謝に必要なエネルギーを得ている

作物にとって「根の酸欠」は高温障害の一因となります。根が十分な呼吸ができずに活着不良や根腐れを起こすと、水や養分を吸収する力が低下し、最終的には生育不良や収量減少につながるのです。

「その対策として生産者は高畝や中耕・土寄せによって、土壌の通気性を確保する工夫をしてきました。さらに、有機物を混ぜ込んでふかふかの土づくりを行い、空気の流れを良くする努力も続けられています。

しかし、昨今の猛暑では酸素不足を解消しきれないケースも少なくありません」と中野教授は指摘します。

「農業者の高温対策への関心が高まっている」と中野教授

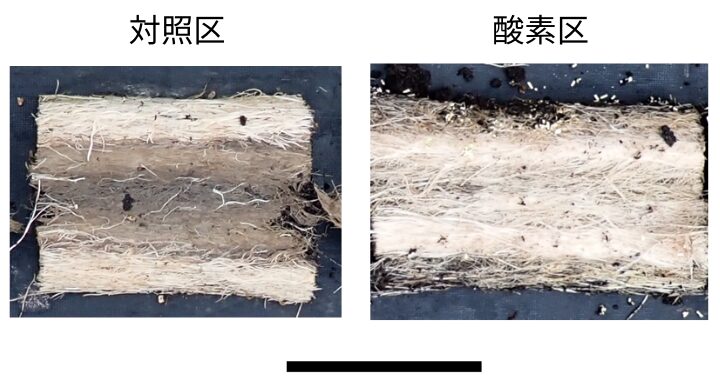

こうした背景から中野教授が注目したのが、培地や土壌に酸素を補う「酸素供給剤」です。きっかけは、トマトの底面給液型養液栽培での実験でした。全ての培地の底面で根の褐変が見られたことから、高温期に酸素供給剤を施用し、その効果を対照区と比較しました※参考文献。

その結果、酸素供給剤を施用した区では、明らかに根腐れが抑制され、栽培終了時も白く健康な根の状態が保たれていました。さらに、評価した期間中の総収量は、施用していない対照区の1.5倍という顕著な成果が得られたのです。

酸素供給剤の添加が、培地面の根の状態に与える影響。中央の黒い横棒は10cm

高温環境下の根張りをサポート、酸素供給剤の実力

酸素供給剤とは、土壌や培地に酸素を直接供給することを目的に開発された農業用資材です。もともとは水質浄化や水産用途で活用されてきた技術を農業向けに最適化したもので、現在では先進的な農業現場や研究機関で注目を集めています。

主に粒剤タイプと液剤タイプがあり、粒剤タイプは水と反応することにより酸素が発生し、酸素供給期間が約3か月のものは、主に元肥として全面散布・土壌混和することで根圏環境を改善し、根の呼吸を助けます。

同じ粒剤でも、酸素供給期間が約1か月間続く製品は、酸素不足が見られる株元に対して、追肥のような局所施用に適しています。

これらの粒剤タイプはいずれも主成分が過酸化カルシウムで、酸素発生後にはカルシウムの補給や酸性土壌の中和に働く消石灰が土壌に残ります。

液剤タイプは即効性が特徴で、施用後すぐに酸素を供給します。潅水時に使用することで、育苗期間から、定植後の根の生育不良などの応急措置にも使用できます。成分は過酸化水素で、酸素発生後は水のみが残るため作物への負担がありません。

中野教授は「酸素供給剤の技術は、高温・高湿度環境や根圏が制限された栽培条件下で特に有効性を発揮します。土耕栽培も根の周囲は限られた空間であり、酸素が不足しやすい条件に変わりありません」と評価。昨年価格高騰が社会問題となったキャベツをはじめ、高温期に定植する野菜類の活着不良対策としても期待を寄せています。

高温リスク4つの対策、酸素供給剤の導入4ステップ

高温期の栽培リスクが高まる中、農業現場では初期活着不良、収量減少などの深刻な課題に直面しています。「こうしたリスクを乗り越えるには、単一の対策ではなく複合的なアプローチが求められます」と中野教授。次のような対策の組み合わせが有効です。

1. ハウス内や畑の環境管理

・遮光・遮熱材を活用し、地温や葉面温度の上昇を抑制する

・ミスト冷却やヒートポンプ空調を活用し、施設内環境を快適に保つ

・ハウスの換気をして温湿度を適正にコントロールする

2. 土壌の通気性と排水性の改善

・有機物の投入により通気性を高め、根が呼吸しやすい土壌環境を作る

・排水路整備や畝立てにより、過剰な水分の滞留を防ぐ

3. 作付計画の工夫

・高温耐性に優れた品種を導入

・定植時期は高温を避けるなど、工夫してリスクを分散

4. 酸素供給剤の有効活用

・高温期や定植初期など根が特にストレスを受けやすい時期に酸素を供給

・カルシウム成分による病害抵抗性や品質向上などの副次効果にも注目

さらに、中野教授は「基本的な環境・土壌づくりを徹底した上で酸素供給剤を活用することで、高温期のリスク低減効果が相乗的に高まる」と述べ、次のような段階的な酸素供給剤の導入を推奨します。

- 高温期の育苗・定植時に小規模で酸素剤を試験的に使用して効果を確認

※最終的には費用対効果で判断 - 高付加価値作物や特にリスクが高い品目に集中的に導入

- 圃場の一部に対照区を設け、効果を検証しながら拡大する

- 施肥設計に酸素供給剤を組み込み、土壌の化学性のバランスを考慮

「根が呼吸しなければ作物は栄養を摂ることができません。だから根が健全に育ち、酸素が十分に存在する環境を作ってあげる必要があるのです」と中野教授は強調します。

気候変動がもたらす不確実性の高い栽培環境において、酸素供給剤はそのリスク管理に有益な資材となるでしょう。

「根幹にあるのは農業者の利益につながる研究をしたいという思い」と中野教授。現場の声を聞きながらさまざまな観点で酸素供給剤の可能性を探り続けています

畑から宇宙まで、広がる酸素供給剤の可能性

作物の根圏へ酸素を供給する方法は、国内外でさまざまな研究がなされてきました。

「何十年も前に、アメリカで土中に通気管を設けて空気を送り込み、トウモロコシの収量が改善されたという報告があったと記憶しています」と中野教授は語ります。

今後、有望視されるのが酸素供給剤です。トマトだけでなく、キャベツ、レタス、キュウリなど幅広い作物への応用が期待され、実践的な検証を進めています。特に施設栽培レタスでのメーカーとの共同研究では、酸素剤底面埋設処理と牛糞堆肥を組み合わせた栽培法や根部気化冷却法との相乗効果について調査し、生産現場での再現性を検討中です。2つの技術を組み合わせて根域の環境を改善することによって高温時の生育改善につなげ、今後の酸素供給剤の実用的な活用法開発の布石となることを期待しています。

中野教授は、千葉大学の「宇宙園芸研究センター」で月面でのゼロエミッション植物工場の研究も推進しています。「宇宙での食料生産では、限られた空間・資源・酸素をいかに管理・循環させるかが最大の課題です。この研究が地球上の農業の課題解決につながる可能性もあります」と展望を語ります。

気候変動に直面する農業者にとって酸素供給剤は新たな選択肢です。「今年こそ高温障害をなんとかしたい」という思いを実現するために、まずは畑の一角から試してみてはいかがでしょう。きょうの一歩が、明日の収穫を大きく変えるかもしれません。

【取材協力】

千葉大学大学院園芸学研究院教授 中野明正

【参考文献】

※ 川口哲平 大川千鶴 黒田史絵 Aung T.T. 趙鉄軍 中野明正 [2021] 『底面給液型養液栽培における酸素供給剤の培地添加はトマトの根系褐変を改善し収量を増加させる』、農業および園芸 96巻4号 p. 294-298

記事の内容に関するお問い合わせ

保土谷化学工業株式会社

東京都港区東新橋一丁目9番2号 汐留住友ビル

ホームページはこちら

お問い合わせはこちら