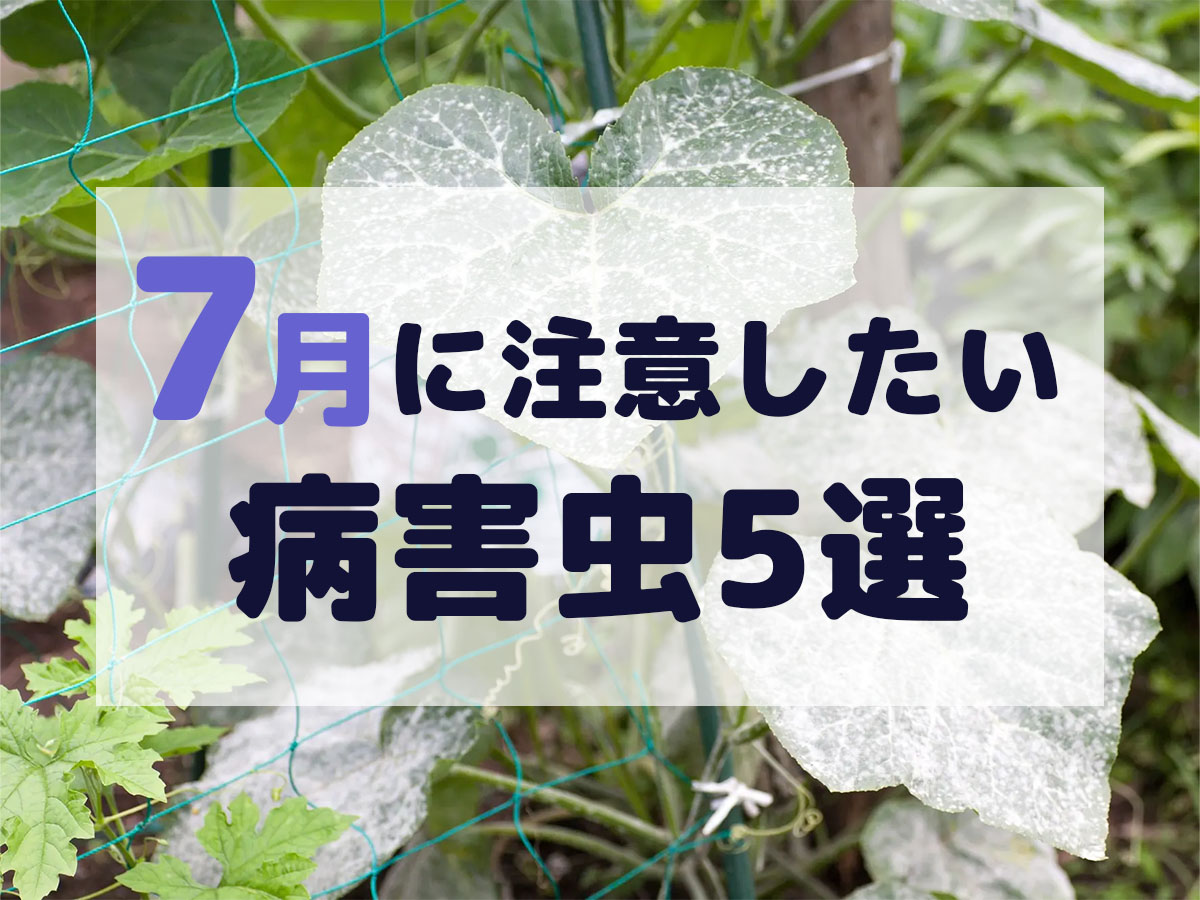

【うどんこ病】白い斑点が特徴!酢や重曹が効果的

症状:葉や茎に白い斑点状のカビが生じます。最初は小さいサイズの斑点ですが、放置していると葉の表面全体が真っ白になり光合成ができなくなります。これにより株の成長が阻害され生育不良を引き起こします。

原因:カビの一種である糸状菌が風に乗って飛散することで感染。葉や茎に菌糸を伸ばし、植物の栄養を吸い取ることで成長していきます。カビの一種でありながら、乾燥した環境を好み、湿度の低い秋などでも繁殖します。

発生しやすい作物:きゅうり、かぼちゃなどウリ科の野菜、トマト、イチゴ、ピーマン、ナス

対策:初期症状であれば、発生箇所を切り取ったり、重曹や酢を散布することでうどんこ病を治療することができます。必要に応じて、農薬を散布することも有効です。

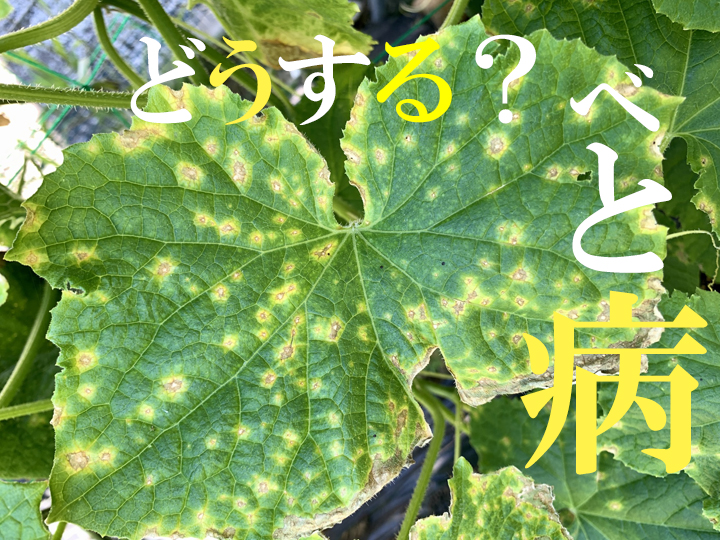

【べと病】高温多湿で発生しやすい病気!多湿を避けよう

症状:葉に淡黄色の斑点(病斑)ができ、症状が進むと大きくなり、葉全体に広がります。葉の色も、淡黄色から淡褐色、そして黄褐色に変わり、葉裏には灰色のカビが現れ、やがて枯れて落葉してしまいます。

原因:糸状菌というカビによって引き起こされ、湿度が高く温暖な時期に発生しやすくなります。風や雨によってカビが周囲の株に付着することで、感染が広がります。

発生しやすい作物:キュウリ、カボチャ、スイカ、メロン、ゴーヤ、キャベツ、ダイコン、カブ、ハクサイ、ブロッコリー、コマツナ、ネギ、タマネギ、シュンギク、ホウレンソウ

対策:土壌消毒や農薬の使用の他、株間をあけたり、排水性を高めたりして多湿を避けることが大切です。なお、発症したら該当箇所をすぐに取り除きましょう。

【青枯病】日中にしおれ始めたら注意!発症したらすぐに処分を

症状:晴れた日中などに青々としていた株が急にしおれ始めます。曇りの日や夕方になると回復しますが、また晴れるとしおれるというのを繰り返し、数日のうちに枯れます。

原因:Ralstonia solanacearum(ラルストニア・ソラナセラム)と呼ばれる細菌が野菜の内部に侵入することによって発生します。この細菌は野菜の茎や根についた傷口から、水を媒介にして侵入し、地温が25〜30度の高温状態でこの細菌の活動が活発になります。晴れた日中にしおれ、曇りの日や夕方ごろに回復する理由はこの地温が関係しています。

発生しやすい作物:トマト、ナス、ピーマン、ジャガイモ、イチゴ

対策:太陽の熱を利用して、土壌を高温状態にする太陽熱消毒がおすすめです。なお、青枯病にかかってしまった株は、早めに根ごと抜き取ります。青枯病の病原細菌は乾燥に弱いため、抜き取った株はしっかり日に当てて乾燥させるか、燃やして処分します。

【ハダニ】温暖で乾燥した環境で注意!水や木酢液が有効

症状:ハダニは植物に口を突き刺し、汁を吸って餌にします。最初のうちは目立ちませんが、ハダニの数が増えるにつれて、葉に白い斑点のような跡が現れ、最終的には葉が枯れてしまうこともあります。

発生しやすい時期:温暖で乾燥した環境を好むため、気温が上がり始める3月から発生し始め、気温が下がる10月ごろまで発生します。

被害を受けやすい作物:草花、野菜、花き、果樹、庭木、ハーブ類

対策:農業の現場では農薬によって駆除されることが多いですが、家庭菜園の規模であれば水や木酢液、水で薄めた牛乳などを活用することで駆除することも可能です。なお、全体に広がってしまうと農薬を使っても防除するのが大変なので、普段からこまめに観察して予防を心がけましょう。

【カメムシ類】梅雨明け以降がピーク!防除方法は上手く使い分けよう

症状:カメムシ類はその口針(注射針状の口)を植物へ差し込み、そこから養分を吸うことで生きています。そのため養分を吸われすぎた野菜は生育不良や変形を起こすことがあります。

発生しやすい時期:4〜10月ごろによく畑に発生し、特に梅雨明け以降から夏後半にかけてがそのピークになります。

被害を受けやすい作物:主にマメ科・ナス科・アブラナ科の野菜。カメムシの種類によって好む野菜が異なります。

対策:風通しを良くしたり、防虫ネットで囲ったり、木酢液をかけたりと、さまざまな方法で防除が可能です。上手に使い分けて対応しましょう。また、害虫対策においては「根絶しようとする」のではなく、「数が増えすぎないようにする」という考え方を持ち、無理なく行うことがおすすめです。

まとめ

今回は7月に発生しやすい病害虫5つについて紹介しました。発生した場合は原因をしっかりと確認し、それに応じた対策を講じましょう。