アブラムシがやってきた!

1年目にはなかった被害に振り回されています。アブラムシが襲ってきたのです。しかも、大群で。

いや、正確に言うと、現状認識が甘かったために、まんまと繁殖させてしまったと言うべきかもしれません。兆候は水耕栽培の野菜を収穫した5月中旬には表れていたのです。

レタスについた青虫のような虫とアブラムシ

「腹ペコあおむし〜♡」

なんて、のんきに写真を撮っている場合ではありませんでした。その上にいる一匹の虫の影。これにも注目して、あちこち調べるべきでした。……が、もはや後の祭り。1週間後にはもう、ぎっしりのアブラムシが出現していました。

ミツバについたアブラムシ

慌てて周囲を見渡すと、あっちにもこっちにもアブラムシが生息しているではありませんか。こりゃ、まいった。まいったのですが、放っておくわけにもいかないので、慌てて対策を調べ始めました。終わりなき格闘の日々の始まりです。

アブラムシ対策10手とその効果

1. 粘着テープ

すぐにできる手軽な方法として、まずは粘着テープで葉の表面をペタペタやって取り除いてみました。ナスの葉など、表面が平らで面積が広いものはこの方法でもごっそり取れました。

ナスの葉についたアブラムシ

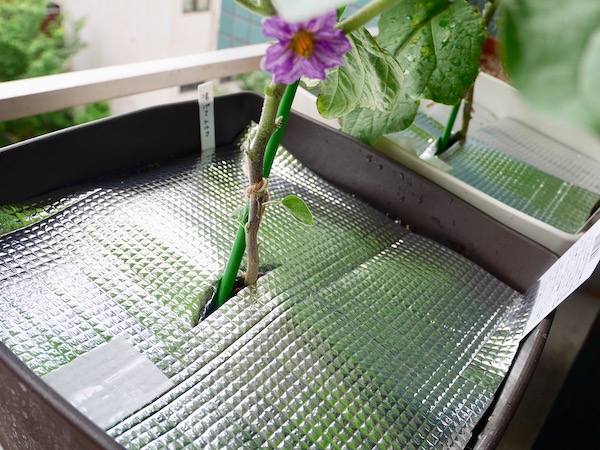

2. アルミシート

さらに、ナスの株元にはアルミシートを敷くことにしました。アブラムシはキラキラと光るものを嫌う習性があるそうで、葉の裏側によく集まっているのですが、下から光を乱反射させると寄りつきにくくなるとも言われています。

アルミシートをプランターに合わせてカット

株元に敷いて切り込みの端をテープで止めた

家に余っていた100円ショップの流し台シートをプランターに合わせてカットし、切り込みを入れた部分から茎を出すようにして敷きました。最後に切り込みの端をテープで止めて、風で飛ばないように対策。アルミホイルを敷いてUピンでとめるやり方をする人も多いようです。

比較実験をしていないので効果についてはハッキリとは分かりませんが、マルチングにもなるので、やらないよりはやったほうがいいのではないかと思いました。

3. 防虫テープ

粘着テープのペタペタ作戦が取れなかったのが、シシトウなどの野菜です。

シシトウは、てっぺんの新しい葉っぱが出てくる部分にアブラムシがよくつくのです。1センチにも満たないような小さい葉に粘着テープをペタペタつけるのはなかなか難しく、また葉が薄いのでよほど注意してやらないとちぎれてしまいます。

そこで、黄色い防虫の粘着シートを葉の近くに立ててみました。黄色いものに寄りつく虫の習性を利用してシートに誘導する仕組みで、羽(翅:はね)のある有翅(ゆうし)型アブラムシにも効果があると書かれていました。

てっぺんの小さな葉にアブラムシがつく

結果的には、大量に取れたコバエのような虫の中にアブラムシもいたのかもしれませんが、シシトウのてっぺんにつく羽の無いアブラムシには効果がありませんでした。

4. 木酢液 5. ニームオイル

害虫の忌避剤として有名なのが木酢液やニームオイルです。

木酢液とは、木炭や竹炭を作るときに出る水蒸気を冷やした水溶液で、いぶしたような匂いがするもの。ニームオイルは和名でインドセンダンと呼ばれる常緑樹から取れる油で、ほのかにナッツ類や灯油を思わせるような独特の匂い。どちらも希釈して定期的に散布すると、害虫を防ぐほか、土壌改良効果や植物の活性を高める効果があるとされています。

木酢液には害虫忌避などの効果があると言われる

我が家では長期にわたって使用しているわけではないので、効果のほどは定かではありませんが、植物に良い影響もあるそうなのでしばらく使ってみたいと思っています。

6. 牛乳水 7. 酢水

身近なものでスプレーを作り、アブラムシを窒息させる方法もあるようです。よく言われるのが牛乳や酢、石鹸水などを使うやり方。試しに牛乳や酢をそれぞれ10倍程度に水で薄めたものを部分的にスプレーし、後からスプレーした葉を水シャワーで洗い流しました。

スプレーと水でアブラムシを洗い流す格好になり、一時的に退治できたと言えなくもないのですが、スプレーされた葉の生育が心配になってしまい、繰り返し行ってはいません。

8. 吹き飛ばす

これらの実験を経て落ち着いたのが、スプレーで直接虫を吹き飛ばす作戦です。スプレーボトルに常に水を入れておいて、細かなところについてしまったアブラムシを見つけ次第、容赦なくスプレー。ノズルの切り替えができるスプレーボトルを使い、強い水勢の“ジェット噴射”に調節して行いました。

「SPRAY(霧状に噴射)」「STREAM(ジェット噴射)」の2種類に切り替えができるノズル

排水溝の近くでスプレーを使って吹き飛ばした

ただ、アブラムシの繁殖力は驚くべき強さで、毎日せっせと退治して減らしても、一匹でも残っていようものなら、翌日には5倍くらいの数に膨れ上がっている感じ。完全にアブラムシとの根くらべといった具合で、現在も試合終了のゴングは鳴りません……。

9. 防虫ネット

一度アブラムシがついてしまうと駆除が大変。ということで、できるものには防虫ネットをかけておくのが確実だと思いました。

4月に種をまいたカブやミズナ、コマツナなどは、本葉が出てきたと思ったときにはアブラムシがぎっしり。あまりにひどいので、一度すべてを諦めて種をまき直すことにし、今度は最初から防虫ネットで対策しました。いまのところ無事です。

種まき時から防虫ネットで対策したプランター

10. テントウムシ

さて、あの手この手で行ってきたアブラムシ対策ですが、番外編とも言えるのが天敵のテントウムシに頼る作戦です。

格闘の日々を送る最中、購入したレタスの中からポロッと虫が出てきたことがありました。ギョッとした次の瞬間、出てきた虫がテントウムシだとわかると「おお、友よ〜!」と、思わず頬ずりしたい気持ちに。そうっと取り上げてアブラムシが発生しているプランターに放つと、早速アブラムシを捕食していました。

我が家に一泊していったテントウムシ

残念ながら翌日にはどこかにいなくなってしまったのですが、チャンスがあればまた我が家に迎え入れたいと、虫取り網とカゴを常にスタンバイさせてあります。ただし、テントウムシの仲間には俗にいう“テントウムシダマシ”など葉を食べる害虫もいるので、背中の模様などに要注意です。

アブラムシが発生する原因と予防策

こんなにもアブラムシと向き合った経験は、いまだかつてありませんでした。去年との違いを考えると、やはり野菜のプランターの数がかなり増えたことが原因の一つにありそう。

というのも、いろいろ調べてみてわかったのは、アブラムシを発生させないためには、一つには「風通しをよく」するのが良いということです。ウチの場合、ただでさえ風通しが悪く、雨の降らないベランダで、今年は野菜が密集する状態にありました。

また、アブラムシはチッソ分の多い条件で発生しやすいとも言われており、「肥料は控えめに」するのが良いとのこと。これについて、そーやん師匠は「化学肥料は吸収されやすい分、虫を呼ぶ原因になるとも言われていて、過剰吸収されにくい有機堆肥の方が、虫が異常発生することが少なくなる」と言います。

そーやん師匠の畑には天敵となる虫もたくさんいるのでアブラムシ対策は特に必要がないそう。そんな風に調和の取れた状態がうちのベランダにも作り出せればと願いつつ、まだまだ悩む日々が続きそうです。

◆次回、ジャガイモがまさかの不作……⁈