現代には「鮮度」という単語があふれている!

直売所の強みは鮮度の高さです。

この連載を読んでいただいている直売所関係者の皆さんも、「新鮮なスナップエンドウの甘さは格別」とか、「タケノコはその日に取ったものに限る」とか、その恩恵をいくつも思い浮かべられることでしょう。葉物野菜の日持ちのよさも新鮮さによるメリットですね。

言うまでもなく、野菜の鮮度は、大事なものとして消費者からも認識はされています。

そのはずなのに、現代の世の中は、「鮮度」という言葉をものすごくルーズに使っている状況ではないでしょうか。

たとえば、最近では東京都内のコンビニでも野菜を置くことが一般化しています。そのPOPに「新鮮野菜あります」と書いてあったりします。

私は思います。「この新鮮ってなにをもって言っているのだろう?」

そこにかなり日にちが経っていそうな野菜があっても、“新鮮POP”はそのまま掲示してあります。といっても、スタッフがとくに不誠実な性格ということではないでしょう。

ことほどさように、世の中は「鮮度」や「新鮮」という言葉にあふれています。スーパーのノボリにも、宅配ビジネスにも。

つまるところ、それほどに「新鮮」という言葉は、いいかげんに使われている言葉なのです。

「1週間後の日曜日は晴れです!」ってくらいアテにならないと消費者は思っているということです。

しかし、この現状こそ、むしろ直売所の力になります。

直売所の情報を5W2Hで考える

前々回のこの連載で、「スーパーマーケットにならないように、地域の商品の特色をPRしよう」という旨を書きました。

で、実際にPRしようということでPOPを書くとします。

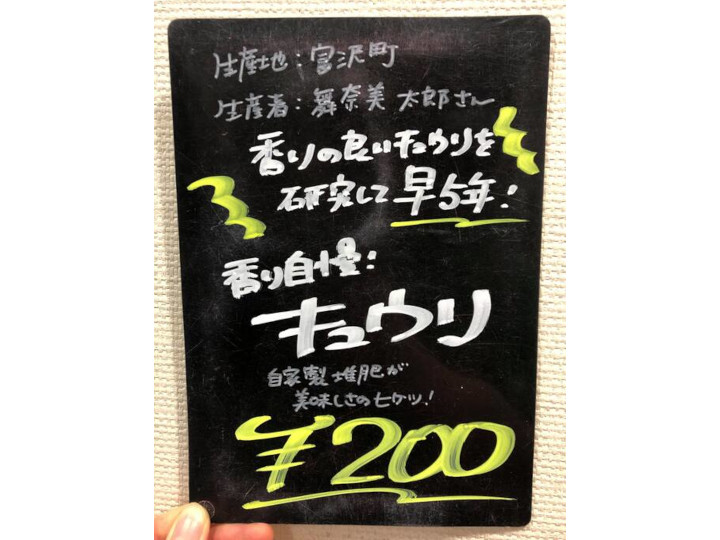

そうするとこんな感じです。

これを5W2Hで整理しましょう。

- WHO(だれが):舞奈美太郎さん

- WHERE(どこで):富沢町

- WHAT(なにを):キュウリ

- HOW MUCH(価格):200円

- WHY(なぜ買ってほしいか): 香りが自慢だから

- HOW(栽培方法):自家製の堆肥をやっている

POPとしては、これ以上ないくらい完璧です。このクオリティーはなかなか見かけないです。

しかし、よく見ると、Wが4つしかありません。

何が抜けているのか。

「WHEN」です。

いつとれたか、が抜けているのです。

私が知る限りWHENは9割以上の直売所で発信していません。

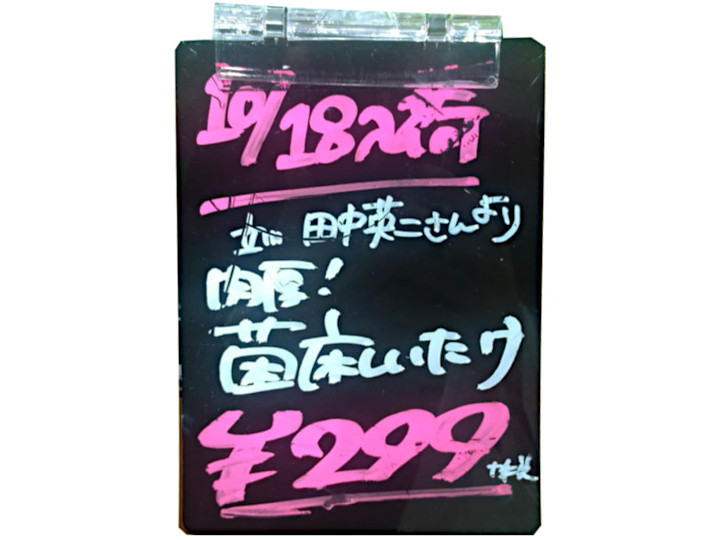

当社が運営する店舗「しゅんかしゅんか」では、WHEN=出荷日は、イモ類などを除くすべての野菜のPOPに表記してあります。毎日、POPの日付を書き換えます。

しゅんかしゅんかでは入荷日を記入

鮮度表記が必要な2つの理由~敵ができないことをする

直売所ではその当日に畑から持ってくるのが当たり前だから特段アピールしなくていいのではないか、という意見は当然あると思います。

しかし、あえて書くべきだと私が考える理由が少なくとも2つあります。

1つは、冒頭に述べたように、「鮮度」という概念がものすごくあいまいになっているからです。鮮度にそこまでこだわっていない業者でさえ「新鮮です」って言っています。悪気もなく。

そういう状況下で、直売所は鮮度が絶対的な差別化ポイントなのですから、いくらPRしても足りないくらいです。

アサヒ「スーパードライ」は「鮮度はうまさだ」というCMを長年、見飽きるほど続けています。本当に伝えたいことは、見飽きるくらいでちょうどいいのです。

2つ目は、多数の出荷者を抱える直売所ではどうしても全ての品物に目が行き届かず、そこにこだわれば差別化ができるからです。

そのような直売所では、前日に店頭から持ち帰った野菜をもう一度出品するとか、かなり前から農園の保管庫にあった野菜を出すといったことが、残念ながら発生します。いちど別の販路に納品していた野菜が返品されて、それを直売所に回すということもありえます。

そこで抑止力として、POPにWHEN=出荷日(収穫日ならベスト)を明記します。

なにより重要なことは、直売所のライバルであるスーパーマーケットや大手宅配野菜には、これはなかなかできないということです。そもそも農家からの出荷日なんて情報は市場にありません。市場にない情報はスーパーの店頭に届きません。大手の宅配野菜は、ビジネスの仕組み上、倉庫や物流拠点に何泊かしてしまうので、把握していることが多いとは思いますが、それはあえて公開したい情報ではありません。

敵がマネできないことをする。まさにビジネスの正攻法です。

いざ「鮮度」を再定義

最後に、すごく意味があいまいになっている「鮮度」というものを再定義しましょう。

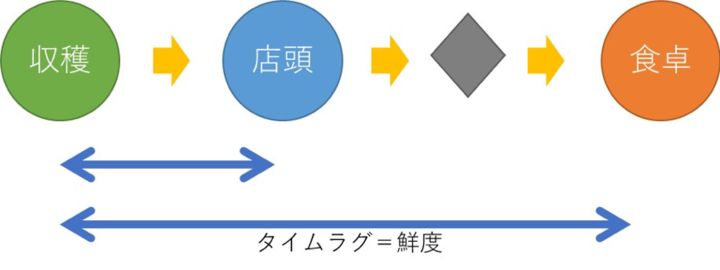

鮮度とは、ある地点と地点のタイムラグ(時間差)の程度のことです。

多くの場合、「鮮度」とは、畑で収穫されてから店頭に並ぶまで、のタイムラグを言います。

しかし、本当にそれでよいでしょうか。

実際には、消費者の口に入った瞬間においしさは認識されます。

したがって、「鮮度」とは、畑で収穫されてから消費者が食すまでのタイムラグのことの方がより正確な定義ではないでしょうか。(下図の青矢印の下側)

(もちろん、さらに厳密には、そのタイムラグのあいだの保管状態も含めての「鮮度」です。)

鮮度とはタイムラグのこと

そのように定義しなおすと、現代にはものすごく大きな敵がいます。家庭にいる大型冷蔵庫です(図の◆にあたる部分)。

多くの家庭では大型の冷蔵庫を持っているので、買いだめできてしまいます。店頭で新鮮であっても、口にするときには新鮮ではないかもしれません。

テイクアウトしたハンバーガーを翌日になって食べて「ハンバーガーっておいしくないな」って言ったら、きっとお店のスタッフは怒ると思いますが、これ、まったく同じ現象です。

直売所のスタッフは、買いだめするお客様を叱るくらいの意気込みが、本来は必要なのです。

さて、そうすると、たとえば、以下のような戦略変更が必要かもしれません。

|

ちなみに、当社の「しゅんかしゅんか」ではポイントカードを配布していますが、これは購入金額ではなく来店回数によってたまります。客単価より来店頻度が鮮度にとって大事だからです。

(当社ではこうした鮮度重視の戦略について、コンサルティングも行っています。)

以上は野菜を前提に書いてきましたが、切り花でも鮮度は重要で、購買理由の大半を占めるといっても過言ではありません。

意外と農家さんは、とれたての切り花の素晴らしさに気づいていなかったりしますから、直売所のスタッフが消費者にしっかり伝えていきましょう。