移住・就農までの大まかな流れ

お話を聞いたのは、大分県農林水産部 新規就業・経営体支援課の皆さん。大分県は新規就農者の確保に積極的。ここ10年、ほぼ毎年200人以上の新規就農者が誕生しています。県外から移住してくる人も多く、課の皆さんはまさに移住・就農相談のプロ!

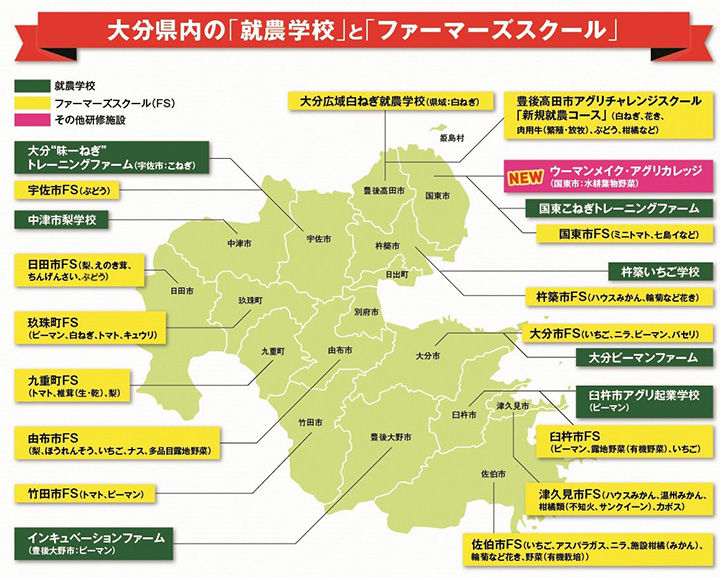

大分県は県内各地に就農学校・ファーマーズスクールを整備するなど、移住・就農に力を入れている

移住・就農までの大まかな流れは以下のとおり。

ステップ1:移住先候補を大まかにピックアップ

ステップ2:自治体などの関係窓口へ相談

ステップ3:情報収集、農業体験などで現地に赴く

ステップ4:家族全員で就農の意思決定

ステップ5:いざ移住! 品目・地域の決定

ステップ6:農業研修を受けつつ、営農計画の作成、土地確保など就農に備える

ステップ7:就農

今回はステップ5の移住までを重点的に、ステップごとに準備しておきたいことや注意すべき落とし穴などを教えてもらいました。

ステップ1:移住先候補を大まかにピックアップ

まずは、どんな場所に移住したいか、候補となる地域をピックアップしましょう。育てたい品目に適した地域や、海が好き、山が好きといった風土から移住先を探してみましょう。

「移住したい」「農業がやりたい」と思ってはいるものの、具体的なイメージが湧かない場合は、移住や就農の相談会・セミナーなどに参加するのがおすすめです。

「県が主催する就農相談会やセミナーには、まったくの農業未経験者や漠然と移住を考え始めたという方が多く参加されます。そのような方々に対して、市町村や栽培品目の紹介に始まり、最終的にはどの土地に移住して何の品目を育てるか、という具体的なところまで、相談に乗りながらサポートしますので、まずは気軽に参加してみてください」(新規就業・経営体支援課)

就農相談会の様子

ステップ2:自治体などの関係窓口へ相談

ステップ1でピックアップした自治体の就農支援窓口に、実際に相談してみましょう。就農相談会も活用してください。

すでに目当ての市町村が決まっているのであれば、市町村の窓口に直接問い合わせてもよいですし、大まかな地域しか決まっていない、または相談しながら地域を絞り込んでいきたい場合には、都道府県の窓口に問い合わせるとよいでしょう。県や市、農協や生産者団体の間で情報共有しながら、この先の移住・就農に向けた活動をサポートしてくれます。

準備しておきたいこと

なぜ移住を考え始めたのか、移住して何を実現したいのか。自分の求めるものをはっきりさせたうえで相談にのぞむことで、適切なサポートを受けやすくなります。

「今どのような仕事をしていて、将来どうしていきたいのかを最初に確認させていただきます。人を雇って大きい農業をしたいのか、それともプライベートの時間を大切にしたいのか。一口に就農と言っても、将来の目標は人それぞれ。移住・就農の目的や目標に合わせて、自治体側も相談先や就農方法を提案していきます」(同課)

ステップ3:情報収集、農業体験などで現地に赴く

自治体に相談しながら、移住先や栽培品目の検討を進めましょう。移住候補先に足を運び、移住後のイメージを膨らませることが重要です!

就農を検討する人向けに、農業体験を実施している自治体も数多くあります。頭で思い描くのと、実際に現地で触れるのとはまったくの別物。自分が本当に農業に向いているか、その地域に合っているか、農業体験で確かめましょう。県や市町村が窓口となって農業体験の受け入れ先を紹介・調整してくれます。

「何よりも、移住候補先に実際に足を運ぶことが大切です。一度と言わず何回も来て、その土地のことを知っていただきたいと思います」(同課)

準備しておきたいこと

気候や海側・山側といった地理的な好みなどを踏まえながら、移住先を検討しましょう。また、一口に農業と言っても、育てる品目によって適性や生活パターンはまったく異なります。就農後どのような生活を送りたいのかを考えながら、品目を検討しましょう。

就農後の収入・支出や経営の展開についても、自治体が一緒になってシミュレーションをおこなってくれます。栽培品目によって繁閑の波や収入なども千差万別なので、相談しながら検討を進めましょう。

「『こういう品目を作りたい』という希望があれば、適した地域をご紹介します」(同課)

※ 農業経営シミュレーション(大分県・農林水産就業支援ポータル「おおいたで働こう」)

大分県の特産品、カボス

こんな落とし穴に注意!

農業体験をおこなうシーズンによって、農作業の内容(植え付け、収穫など)は異なります。また、体験は一時的なものですが、実際に就農して毎日同じ作業を続けるというのは、想像以上に身体的負担がかかるもの。ある一時期の体験だけで就農後をイメージしてしまうと、「こんなはずじゃなかった」とギャップに苦しむ原因に。そのほか、実はその農作物のアレルギーを持っていたことが判明する場合もあります。

本格的に移住して長期研修を受ける前に、何度も足を運んで短期の農業体験を重ね、想像を膨らませることでこのようなミスマッチは減らせます。

ステップ4:家族全員で就農の意思決定

意思決定できる材料が集まってきたら、本当に移住・就農するのかどうかを自分自身でよく考え、そして家族でしっかりと話し合いましょう。

農業は家族ぐるみの経営となる場合がほとんど。パートナーや家族の協力なくしては移住・就農はうまくいきません。本当に移住先でやっていく覚悟はあるのか、今の仕事を辞めてもやっていけるのかなど、就農後の生活や収入の計画、地方での生活に対するイメージを膨らませたうえで、よく話し合って判断しましょう。

「農業は生産から販売までを一貫しておこなう自営業であり、すべてを一人でおこなうのはなかなか難しいことです。移住後に農業を長く続けていくには、やはり何よりも家族の理解と協力が重要。家族経営でやっていくという意識を家族全員が持ち、みんなが前向きな気持ちになったところで移住・就農を決定していただきたいです」(同課)

こんな落とし穴に注意!

たとえば夫婦で移住する場合、夫が経営の主体で、妻はあくまでもサポートという姿勢でいると、移住後に妻が徐々に取り残され孤立していってしまうケースもあります。

「農業は家族経営なので、誰かに不満がたまればうまくいかなくなってしまいます。収入や時間の使い方など、具体的に何がどのように変わるのかを整理し、就農直後から数年先に至るまでのイメージを家族で共有しておきましょう。夫婦の両方が主人公です。共同経営者として自分の意志で動いていくのだという自覚を持ち、一緒に研修を受け、ともに経営していくというのが一番望ましい形ですね」(同課)

ステップ5:いざ移住! 品目・地域の決定

移住の意思が固まったら、移住に向けて具体的に動き始めましょう。就農内容(栽培品目、地域など)を決定したら、自治体などに相談しながら受け入れ先との調整をおこないます。移住先の住居の手配や農業研修先との調整を進めた後、現在の仕事を辞める手続きや転居の手続きをしましょう。

準備しておきたいこと

就農の際には初期投資が必要で、就農直後は収入が安定しないことも。現在の仕事を辞める前に営農計画をきちんと立て、資金を準備しておきましょう。また農業の知識がない人が就農する場合、自治体や農協などが主催する農業研修を受けて技術を習得した後、就農するのが一般的です。農業研修の期間は1~2年程度、その間の生活費も準備しておく必要があります。

こんな落とし穴に注意!

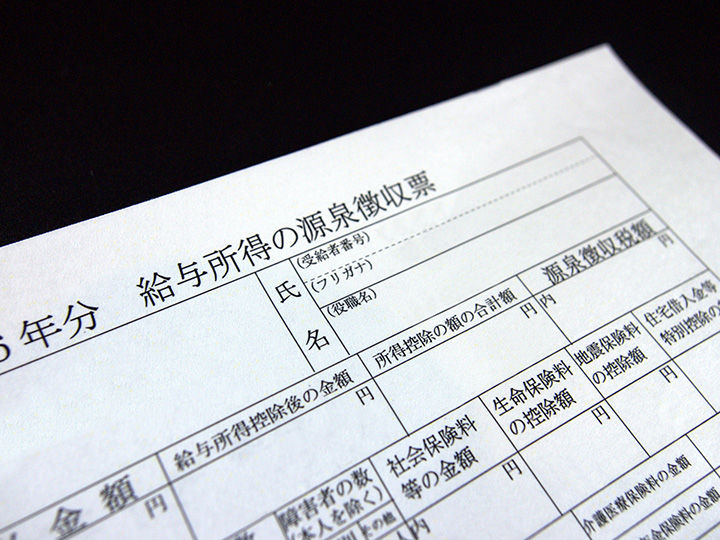

農業研修中および就農直後に、国が定める要件を満たせば給付金を受けることができます(※)。その申請の際に前職の離職票や前年の源泉徴収票、所得証明書といった書類の提出が必要となります。これらの書類を離職時、または前の居住地で取得しそびれると、後々の手間が増えるので、抜け・漏れがないように気をつけましょう。

ステップ6:農業研修を受けつつ、営農計画の作成、土地確保など就農に備える

移住後は農業研修を受けつつ、就農に備えて営農計画の作成、農地の確保などさまざまな準備を進めましょう。居住地・農地周辺の人とのつながりも意識して作っていきましょう。ここまで進めたら、いよいよ就農です!

移住・就農してよかった! 先輩移住者たちの声

最後に、大分県で移住・就農を成功させた人たちの喜びの声を紹介してもらいました。

努力が成果に結びつく農業は、おもしろい

農業経営は努力が成果に結びつきやすく、収量や消費者の声としてフィードバックを得られます。自分の成功を評価してもらえることにやりがいや手応えを感じる人は非常に多いそうです。

自分で時間の使い方を決めて、趣味と両立できる

栽培品目や時期にもよりますが、自分で時間をやりくりできるのは農業の大きなメリットです。職住近接で通勤時間も減ります。農作業をした後に海や山に出かけるなど、趣味と両立している人は多いのだとか。

家族の時間が増え、絆が深まった

移住に賛同した家族からも、移住してよかったという声が。中でも、家族経営でともに過ごす時間が増え、同じ目標に向かって力を合わせるようになった結果、家族の絆が深まったという声は多く寄せられているそうです。最後に、新規就業・経営体支援課からこんなメッセージをもらいました。

「就農はゴールではなく、あくまでスタートです。理想とする生活を実現できるよう、我々自治体も全力でサポートしますので、一緒に計画を立てていきましょう!」

移住・就農は人生の一大イベント。まずは事情をよく知り、さまざまな支援を用意している自治体に相談することから、一歩を踏み出してみましょう。

大分県農林水産部 新規就業・経営体支援課