夏の野菜大豊作、無駄をなくすには

冬にとれる野菜は根菜、葉野菜が多く、寒さで成長もゆっくり。そのため急いで収穫せずに畑に長く置いておくことができます。それに対して夏の実野菜は成長が早いため収穫時期をこちらでコントロールするのが難しく、一気に豊作になる時があります。農家として豊作は喜びもありますが、あまりに収量が多いとどう処理するか悩みの種になります。

そんな時に活躍してくれるのが加工品です。6次産業化による加工品は「自家菜園野菜使用」などの付加価値がつき高く売れるのが利点と思われがちですが、最大の利点は保存期間を長くできるという点です。生鮮品である野菜は収穫した時に最も価値が高く、時間とともにその価値は下がっていきます。特に夏場は悪くなるのが早い。そこを加工でカバーすることで無駄がなくなり、経営的なメリットも生まれます。

ただし、夏は日も長く、畑仕事も長時間にわたり、暑さで体力も消耗します。畑仕事を終えてから長時間加工作業をするのはかなりの負担になります。そこで我が菜園生活 風来(ふうらい)では、キュウリ、ナスはキツめの塩(10%)で下漬けしています。大きな樽(たる)にどんどん足していけばいいので負担も少ないです。

キュウリが大豊作。より分けてからまずは塩漬け

これらは雨の日など時間がある時に流水で塩出しして、かす漬け、からし漬けなどに活用しています。また、同じく一気に豊作になるトマトやミニトマトは、ヘタを取って冷凍します(ヘタを取るのは凍ると取りにくくなるため)。凍らせたトマトは時間ができた時に解凍し、ミキサーにかけてペースト状にしてから煮込んでトマトソースやトマトジュースにします。出来上がったら瓶に詰め煮沸消毒。こうすることでさらに長期保存が可能になり、使いたい時にいつでも使えます。

このソースやジュースはそのまま商品として販売するのではなく、秋のイベントで提供するフードメニューの素材として活用しています。「秋野菜たっぷりミネストローネ」「水を一滴も使わないカレー」など、いずれも人気のメニューとなっています。

いそがしい夏には簡単に冷凍できる「冷凍ストッカー」が大活躍。トウモロコシは芯を除き、実をとって冷凍、またカボチャもゆでてから冷凍保存袋に入れて冷凍しています。こういった1次加工をしておくと、シフォンケーキなどお菓子の副材料としても気軽に使えます。

このような加工のおかげで、風来のような少ない耕地面積でも経営が成り立っています。風来では現在、菓子製造業許可と惣菜管理士資格の取得、そして漬物製造業の許可申請をしています。その許可や資格に関わる食品衛生法が改正され、今年施行されました。農家が行う加工にも関係するものが多くあり、大きな影響が出ています。

食品衛生法改正

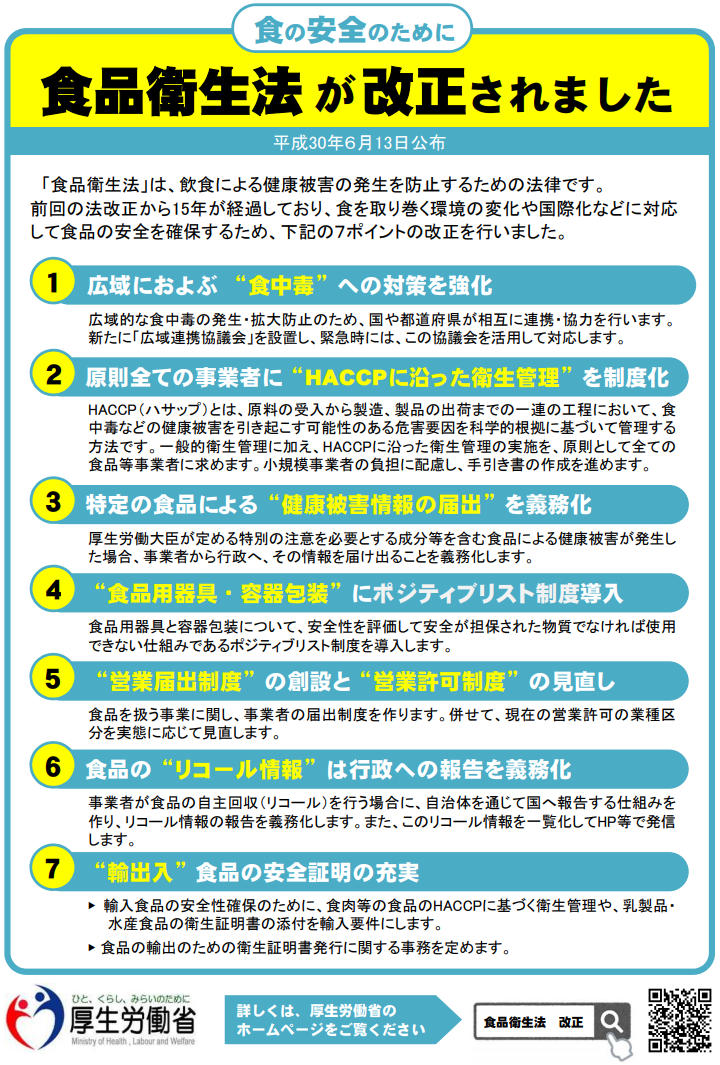

今回の食品衛生法改正は、食をとりまく環境の変化や国際化などに対応し、食品の安全を確保するため、2018年に改正され、2021年6月に施行されました。改正内容のうち、農家が行う加工について特に影響が大きいものは「営業届出制度の創設と営業許可制度の見直し」「HACCP(ハサップ※)に沿った衛生管理の制度化」の2つです。

※ 食品の安全を確保する衛生管理の手法。食品などの事業者が、食品の製造や管理の過程におけるさまざまな危害(食中毒菌汚染や異物混入など)の要因を自ら把握、その防止につながる特に重要な工程の管理を行う。

HACCP(厚生労働省ホームページ)

「営業届出制度の創設と営業許可制度の見直し」の中でも風来のような小さい加工業をしている農家にとって一番影響があったのが、これまで届出をすれば販売が可能だった漬物が、「漬物製造業」として許可制になったことです。

届出と許可の違いは次のとおりです。

食品の営業届出

営業内容を事前に保健所長に届け出ることで営業を行うことができます。

届出の場合は、施設設備の要件及び手数料の負担はありません。

食品の営業許可

県の条例で定められた施設設備の基準を満たし、保健所長の許可を受けた場合のみ営業することができます。

営業の許可申請には、申請手数料がかかります。

品目や加工法で対応を確認しよう

これまで比較的安易に販売できた漬物が、専用の炊事場などの設備が必要になり、気軽に参入することが難しくなりました。

また、食品衛生法改正により干し柿、干し芋、切干大根などの乾燥させたもの、干したものもすべて加工にあたり届出や許可が必要になるのではないかと、一時は情報が錯綜(さくそう)していました。

2021年4月22日付けで発表された国の指針「農業及び水産業における食品の採取業の範囲について」によると、干し柿、干し芋、切干大根など、農家(生産者団体を含む)が自ら生産した農産物を原材料にする分には届出も必要ないようです。ただ、生野菜をいくつかに分割するなど簡易な加工なら認められることはあっても、ゆでたものはダメなど、詳細は個別に確認する必要があり注意が必要です。指針を読みつつ、分からないことは地域の保健所に聞くのが無難です。

許可や届出が必要になった食品に関しては「HACCPに沿った衛生管理の制度化」の範囲になります。具体的には、衛生管理計画書と衛生管理の記録表が必要になってきます。各都道府県のホームページに食品衛生法改正についての記述がありますので参考にしてください。(ちなみに風来では、鳥取県公式サイトにあった衛生管理計画書のひな型を参考にしました。)

ピンチかチャンスか

起業初期である20年前に私が白菜の浅漬けを販売しようとしたところ、師匠のおふくろさん(母)から「家にある材料で作れる浅漬けなんて誰が買うんだ」と言われたものでした。でも今は「漬物は家で作るものではなく買うのが当たり前」の時代となりました。おふくろさんの味で育った私からすると少し寂しい気もしますが、すでに漬物は家庭の味から、プロが販売するものになったのかもしれません。そうすると安全が求められてきますね。

漬物製造販売は、すでに届出をしているところについては施行後3年以内(2024年5月31日まで)に営業許可をとればいいという猶予があります。しかしそのために必要になる加工場新設にかかる費用、そして維持費、また申請手数料を考えると、この法改正によって直売所などで販売されている個人製造の漬物は姿を消す、または激減することでしょう。

賞味期限1年のピクルス(菌検査済み)

参入ハードルが高くなるということは参入する人が少なくなるということです。このあたりを見極めた上で、たとえば加工場に空き家を利用するなどコストをできるだけかけずに参入すれば、チャンスと見ることができます。ただ加工品を売る際のライバルは、他の農家ではなく全国のメーカーになりますので、そのあたりはよくよく考える必要があります。

時代とともに変化する、食の味や求められる安全性。今後ますます厳しくなっていくでしょうが、原材料のルーツを種から語れる農家の強みは変わらずあります。ピンチをチャンスに。バランスを考え、したたか(強か)に生き抜いていきましょう。