日本随一のホップ産地遠野が抱える課題

遠野で本格的なホップ栽培が始まったのは1963年。それから58年の月日が流れた。日本で初めてホップが栽培されたのは1877年、北海道札幌でだ。本州での契約栽培は1918年の長野県からだから、遠野は古くからの歴史を誇る産地というわけではない。

遠野のホップはキリンビールの委託契約産地として発展し、1983年には112ヘクタールにまで広がった。しかし全国随一の栽培面積を誇ると言いながら、いまは23ヘクタールと最盛期の約5分の1にまで減少している。

ホップ棚の高さは6メートル。用途がほぼビールに限られるホップは、他では見られない高所作業がある点でも特殊な作物だといえる。

7月末のホップ圃場(ほじょう)(画像提供:BEER EXPERIENCE)

日本のホップ産業とホップ棚のある光景を未来につなぐために

まずは、遠野ホップ農業協同組合の組合長であり全国ホップ連合会会長の菊池一勇(きくち・かずゆう)さんに、日本産ホップの現状とホップ栽培に懸ける思いを聞いた。

菊池一勇さん。農協を退職して実家のホップ栽培を引き継いで以来、46年目の収穫を迎えた(画像提供:キリンビール)

買い取り保証があるのに栽培継続が難しい現状

「農業従事者の高齢化と後継者難で離農が続く状況は、ホップも他の作物と同じです」と菊池さんは語る。

「遠野ホップの生産額はわずか1億円程度。マイナーな品目の割には注目されていますし、ホップはビール会社が買い取り保証をしてくれる分、収量確保が所得確保に直結する恵まれた作物ではありますね」

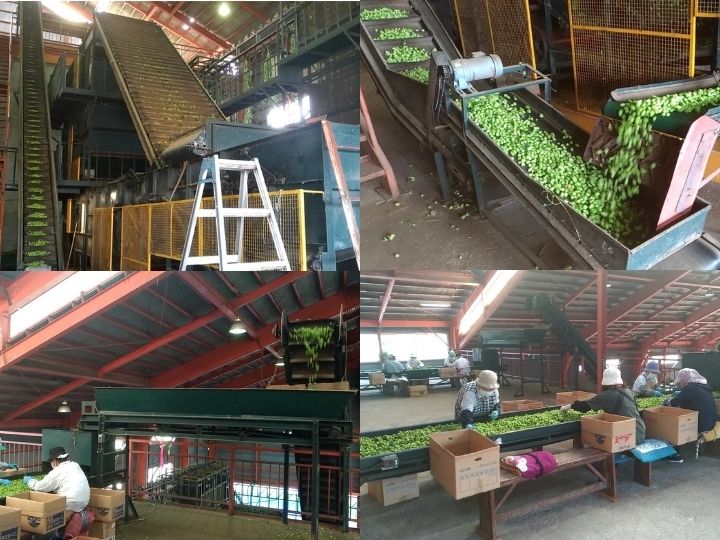

収穫~搬入(画像提供:遠野ホップ農業協同組合)

摘花~選別(画像提供:遠野ホップ農業協同組合)

加熱乾燥~放冷~充填(じゅうてん)(画像提供:遠野ホップ農業協同組合)

農業次世代人材投資資金により、新規就農者に対しては毎年150万円が3年間助成されている。遠野市ではこれに加えて、ホップ担い手確保ステップアップ事業として、家賃補助、研修支援、圃場および機械借り上げ支援を行っている。遠野ホップ農協も手続きなどの面で支援しているが、現実には助成期間中はホップで頑張ってもその後の収益の見通しを立てられず、ホップをやめてトマトやアスパラに変更する新規就農者も出てきているのだという。いまの課題は、3年間のうちに、ホップとピーマン、ホップと花などの組み合わせを軌道に乗せられるか、なのだそうだ。

つる下げの作業時期の人手が収量に直結

遠野で生産されているホップは「IBUKI(いぶき)」。だがIBUKIは品種名ではない。「キリン2号」と「かいこがね」の2品種を合わせた統一名称なのである。これは、日本で育成され日本の主力品種となった「信州早生(わせ)」からやや早生になった突然変異が「キリン2号」であり、「かいこがね」も「キリン2号」よりやや多収になった突然変異で、収穫物であるホップの毬花(きゅうか)自体は同じ品質であるためだ。

IBUKI(画像提供:キリンビール)

「ホップは繁閑の差が激しい作物です。特に5~6月のつる下げにはたくさんの人手が必要になります」と菊池さん。

つる下げとは、つる全体を下げることでホップ棚の上部に茂った毬花をつけるつるに日光がよく当たるようにする作業。これが遅れると収量が大きく減るという。ホップ栽培で利益を上げる上で最も重要な工程なのである。

「遠野でつての少ない新規就農者は、この時期に人を集められません。組合として技術伝承はできても、どこも手が足りませんからつる下げの応援まではしてあげられないのです。毬花の目標収量は10アールあたり220~230キロ。欲を言えば250キロを狙いたいのですが、つる下げの手が回らないと140~150キロにまで落ちてしまいます。IBUKIでは作業的に1人で1ヘクタール、頑張って1.5ヘクタールが限界。だからこそつる下げをしなくてすむ新品種、『MURAKAMI SEVEN(ムラカミ・セブン)』にとても期待しています」

つる下げの負担が少ない「MURAKAMI SEVEN」に期待

MURAKAMI SEVENは、他の品種にはない香りが特徴のキリンの新品種。菊池さんは遠野ホップ農協として、キリンビールにMURAKAMI SEVENの増反を要望している。ただし、品種を切り替えていく上での栽培面での課題もある。MURAKAMI SEVENはIBUKIと比較すると根からつるが出にくく、IBUKIと同じ感覚で株ごしらえをするとつるの本数が減って収量が落ちてしまうため、作業に繊細さが必要になるのだそうだ。

組合員の期待を集めるMURAKAMI SEVEN(画像提供:キリンビール)

新規就農者のための仕組みづくりも進行中

遠野に住む者にとっては、当たり前で珍しくもなんともないホップ棚のある景色。この光景が貴重な観光資源になると菊池さんが気づいたのは、いつ頃だったのだろうか。

「2004年に『一番搾り とれたてホップ』が発売された時からです。いま思うと不思議なのですが、それまではわざわざホップを見にくる観光客がいるなどとは考えもしませんでした。『遠野産ホップ使用』とラベルに書いてくれたこの商品の発売によって、遠野のホップに一気に注目が集まるようになったおかげです。これ以降ですね。住民のホップを見る目が明らかに変わったのも」

遠野からホップをなくしたら何が残る、ホップ畑のある景色を未来につなぐことが自分の使命だ、と語る菊池さん。新規就農者の初期投資を抑えるために、離農したホップ生産者が残した資材を提供する仕組みづくりを進めている。

日本産ホップと遠野パドロンとビアツーリズムを事業の柱に

この遠野のホップの風景を「ビアツーリズム」という事業に発展させたのが、BEER EXPERIENCE(ビアエクスペリエンス)株式会社(以下、BE社)だ。同社は2018年設立の、ホップと「遠野パドロン」というトウガラシの一種を栽培する農業法人。農林中央金庫やキリンホールディングスも出資し、経営にも参画している。設立後4年目に入った同社の現状について、営業部商品開発担当の櫻井雅美(さくらい・まさみ)さんに聞いた。

ビールのおつまみ野菜「遠野パドロン」が支える売り上げ

「遠野パドロンは弊社の一番の売り上げの柱になっています。2019年にはサッカーコート1面分の環境制御型高規格ハウスを建設し、2020年から通年栽培できるようになりました。露地栽培だった頃は6月中旬から9月頃までの出荷でしたが、いまでは4月から12月まで出荷しています。現在の生産量は年間約22トンです」(櫻井さん)

パドロンはスペイン原産で、外観は丸みを帯びた肉厚のシシトウといった感じだ。スペインでは、素揚げしたパドロンやパドロンのフリットがビールの定番おつまみになっている。現社長の吉田敦史(よしだ・あつし)さんが、前職の広告代理店時代の先輩の紹介でパドロンと出会い、BE社の前身である遠野アサヒ農園時代に日本に導入して生産を始めた作物なのである。吉田さんが実際にスペイン現地のレストランで食べて改めてそのおいしさを実感したことから、飲食店への直接販売を基本としており、BE社となって以降も直接の市場出荷はしていない。

遠野パドロン200グラム詰めと500グラム詰め(画像提供:BEER EXPERIENCE)

遠野パドロンの販路は、当初ほとんどが外食向けになると想定していたが、現時点では6割ぐらいだという。これは、コロナ禍で飲食店向けの出荷量が減ったために販路を見直し、スーパーへの卸を拡大したり、産直やEC販売を始めたりしたため。結果的にうまく販路拡大につながったという。

「ありがたいことに味に対するお客様の評価はとても高いです。飲食店からは、『パドロンを食べられる日でよかったとお客様に言っていただいた』『パドロンの入荷を楽しみに来店する固定客が多い』などの声が寄せられています。ECでご購入いただいた消費者の声も、『お店で食べておいしかったので直接買いました』『食べる手が止まらなくなります』といった感じです」

ホップ栽培の成功が急がれる

遠野ビアツーリズム事業については、新型コロナによる観光客減少が直撃しており、アフターコロナに向けていろいろと見直しと仕込みをしている最中だという。

もう一つの事業の柱であるホップ事業についても、遠野パドロン事業よりも課題は多いようだ。

「ホップ栽培については今年もさまざまな挑戦をしています。ドイツでの生産方式を導入して取り組んでいるのですが、目標としている収量にはまだ遠い状況が続いています。ドイツのホップ産地と遠野では栽培環境が異なりますし、日本で初めての生産方式ですから、一年一年この地での経験値を積み上げて栽培技術を高めていくしかありません」(櫻井さん)

BEER EXPERIENCE社のホップ圃場(画像提供:BEER EXPERIENCE)

BE社はMURAKAMI SEVENをもっとも広く栽培している生産者だ。MURAKAMI SEVENにはつる下げが不要であることに加えて、マスカットやミカン、イチジクを思わせる香りを持つという特徴がある。ホップ農家、ホップ産地に貢献するという事業理念からも、BE社自身の成功が急がれる。

コロナ禍の中でも、6次化で販路拡大

遠野産ホップのビール以外の用途開発として、同社は6次産業化にも取り組んでいる。2018年に発売したホップシロップが代表例だ。

ホップシロップ(ハーブコーディアル)(画像提供:BEER EXPERIENCE)

「ホップシロップは日本産ホップと、ホップの風味を引き出す香辛料を絶妙な組み合わせで仕上げた、ハーブコーディアル(イギリスの伝統的なハーブ飲料)です。『スッキリした適度な甘さでおいしい』『食材の邪魔をしないさわやかな風味が気に入っている』などと、お客様はホップの風味もありつつ他のハーブを組み合わせた味を気に入ってくださっているようです。ただしホップシロップについても、コロナの影響を大きく受けてしまいました。最大の販売先であった各地のキリンビール工場が、見学者の受け入れの中止や人数制限をしたためです。産直やEC販売にもチャレンジ中ですが、さらなる販路開拓は今後の課題の一つです」(櫻井さん)

コロナ禍での数少ない成功事例が、「HOP for HOPE(ホップの力を、みんなの希望に)」をビジョンに掲げるINHOP株式会社との取引開始だという。同社に卸すようになったことで、期待以上に知名度が高まり販売数量も伸びたのだそう。

「INHOPはホップ商品の開発と情報発信をしている会社です。これまでにないやり方で、ホップの可能性を広げ、ホップの魅力を伝えてもらえるとうれしいですね」

ビール以外に使われるホップのことも遠野パドロンも、まだまだ世の中には知られていない。その一方でホップの魅力や遠野パドロンの魅力に気づいた人は、徐々にではあるが着実に増えてきている。

「『これは遠野パドロンだよね。ホップってこういう楽しみ方もあるよね』といった会話が消費者の口から自然に出てくるようになればうれしいです」と笑顔で語ってくれた櫻井さん。遠野で生まれ、ホップ畑が減りゆく様を見てきた櫻井さんには、ホップと遠野パドロンで地域活性化に成功した遠野の将来像がはっきりと見えているようだ。

持続可能な農業を ホップに魅せられた移住者が描く日本の農業の未来

遠野のホップの魅力に引きつけられ、遠野に移住した者たちがいる。リクルートを辞め遠野で起業した田村淳一(たむら・じゅんいち)さんもそのひとり。

田村さんは2016年にリクルートを退職後、遠野でローカルベンチャーの支援活動を始め、翌年仲間と株式会社遠野醸造を設立。2018年には、「ビールの里プロジェクト」のプロデュース組織として株式会社BrewGood(ブリューグッド)を起こした。

「『日本のホップ農業を未来に繋(つな)げ、日本のビアカルチャーを前に進めていく』。BrewGoodの立ち上げ時から、これを自分自身と会社のミッションとして掲げています。大切なのは、ホップ農業で経済的に持続可能なビジネスモデルを創りあげること。この挑戦で得られた知見をもとに、他の地域の農業課題の解決もサポートしていきたいのです」(田村さん)

ホップ棚のある遠野の光景(画像提供:BrewGood)

農作物の生産現場を観光資源に仕立てる

農業が抱える問題は一般の人にはなかなか伝わらない。なぜならイメージしたくてもできないためだ。米が抱えている問題ですらそうなのだから、マイナーな作物であるホップについて想像できるわけがない。この課題に対して田村さんは明確な答えを持っていた。

「一つは、目標とするビジョンを掲げてプロジェクト化することです。ビールの里プロジェクトのように、ビジョンへ向かうプロセスを開示して、その様子をネットを活用して積極的に伝えていくこと。もう一つは観光という視点を取り入れ、遠野に来てくれる人を増やすことです。実際に現場を見ると、農業の課題もリアルに感じられますし、私たちも直接思いを伝えられますから」

それほど難しくないことのように語る田村さんだが、これを実現させる条件は何なのだろうか。

「地域の農作物を観光の目玉にできるかどうか。わかりやすい事例が北海道のラベンダー畑でしょう。それも一時期ではなく、長期間にわたっていつ訪問しても楽しめるように組み立てていく必要があります。景色を眺める楽しみだけでなく、そこでどんな特別な体験ができるか。また、ただ観光するだけでなく、現地の人と触れ合って、継続的な関係性を構築できるかというポイントも大事だと思っています」

したがって田村さんは、収穫を祝うイベント「遠野ホップ収穫祭」ばかりが目立つ状況には満足しておらず、またイベント頼みにするつもりもないのだという。地域のいろいろな立場の人たちと協力し、観光客が遠野ならではの体験ができる仕組みを作り上げようとしているのだ。

ホップ畑でのイベントの様子(画像提供:BrewGood)

ふるさと納税で儲からない農業の構造を変える

新しい取り組みを実行するにはお金が必要だ。BrewGoodはふるさと納税を活用して、ホップ農業の課題解決に投資する仕組みを作った実績がある。田村さんは遠野市に提案し、ふるさと納税の使い道のひとつに、「ビールの里プロジェクト」を加え、寄付者がそれを選べるようにした。

「農業の問題点は、構造的に儲けが出にくい産業になってしまっていることです。利益が出るようにするには、生産物をより高く売るかコストを下げるか、または両方を実現しなければなりません。どちらを目指すにしても新規投資が必要です。それなのに農家にも自治体にも十分な財源がないため、何も変えられずに時間だけが過ぎている状態といえます。この状況を変えるにはふるさと納税を活用するのが一番よい方法だと気づき、行政に働きかけを続けました。私たちのプロジェクトでは、イベントやツアーに参加して応援してくれる人が増えており、その応援の気持ちとふるさと納税をつなげられないかと思ったのです」(田村さん)

ホップ畑をサイクリングコースに

自治体を動かす方法

ふるさと納税で集まった財源を活用して、ホップ農業の課題を解決する仕組みを作る。実際には田村さんのアイデアは、言うは易し行うは難しの典型だった。遠野全体で見ればホップ農業はあくまで一部。特定の作物の課題解決のために行政を動かすのは簡単ではない。しかし、ビールの里プロジェクトの取り組みによる波及効果で、全国的なメディアでも取り上げられる機会は増えていた。

「ビールの里プロジェクトが遠野市の中でも重点的な戦略に入ったのは、2019年のホップ収穫祭で1万2千人を集めてからです。少しずつですが、ホップは農作物だけでなく観光など地域全体の経済発展につながる波及効果が期待できるという認識になってきています。逆に、ホップ生産者だけにしか効果がないという見られ方をしたら、ふるさと納税の活用のような提案も通らなかったと思います。また、ふるさと納税も私たちのプロジェクトだけに支援を集めるのではなく、遠野市全体の寄付金額全体が増えるように動いています。私たちだけの力ではもちろんないですが、2020年度は遠野市全体の寄付金も昨年対比で約3倍になりました」

田村さんは「遠野の人に、ホップがあることの誇りを持ってもらったり、可能性がある農作物だと思ってもらえるようにしたい」という気持ちを持ちながら、ホップ農家だけではなく地域全体への波及を考えて市に働きかけたのだ。

遠野はホップで注目を集めている面もあるけれど、まだまだ認知度は低いし食べ物としての用途も限定されている。地域資源として活用するのにホップは楽な作物ではない。だからこそホップ以外の農作物でも必ずやり方はある、と言い切る田村さん。いまBrewGoodには他のホップ産地からはもちろん、ホップ以外の産地からも相談が寄せられているそうだ。

遠野の取り組みは、各地の農業振興と地域活性化にも確かにつながっていた。