深く根を張れる土へと生まれ変わらせる

滋賀県甲賀市にある同社の2ヘクタール弱の研究農場「島本バイム研究農場」を訪れると、濃い茶色で、フカフカした土がまず目に飛び込んでくる。今では団粒構造(※)が発達し、作物がかなり深くまで根を張れる豊かな土になっているが、これは島本微生物農法による土壌改良のたまものだ。

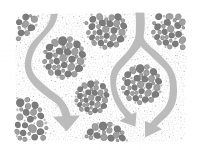

※ 土壌の粒子同士がくっつき塊となった粒の集合体(団粒)により作られた構造。

黒木要(くろき・もとむ)さん(42)が手にしている改良前の土は、改良後の農場のやわらかい土とは全く異なる。島本バイム研究農場で

「これが、もともとの農場の土です」

同社技術指導課長の黒木要さんがこう言って見せてくれた改良前の土は、白っぽい黄土色で、土どうしが隙間(すきま)なくくっつきあっている。保水力はなさそうだし、作物が根を張るのに苦労しそうだ。そんな土を生まれ変わらせた島本微生物農法は、有機質を中心とした物質の循環を基本に土づくりをし、微生物の力を借りて作物の生命力を最大限引き出そうとする。

「根がしっかりと張る環境で育った作物は、健康なため養分やミネラル、水分を存分に吸収し、力強く育ちます。病気にかかることも少なく、その分農薬などの使用量も格段に少なくてすみます」(黒木さん)

実際に農場で育つ野菜は根を深く張れるため、ふつうの農地よりも大ぶりに育ちやすい。実を多くつけるので、多収を実現できているという。

木材を堆肥の原料にした先駆け

土づくりの要になっているのが、高品質の堆肥と、堆肥作りに欠かせない独自の発酵促進資材「バイムフード」だ。堆肥は、製材所から出るカンナくずや鶏ふん、米ぬか、キノコの菌床などにバイムフードを加えて作る。ちなみに、島本微生物農法は国内で堆肥の原料に木材くずを使った先駆けなのだという。

バイムフードは、米ぬかやふすま、大豆や大麦などさまざまなものを原料に微生物を培養したもので、糸状菌や酵母、細菌などが共生している。

製造途中の堆肥。半年ほどかけてあめ色のきれいな堆肥に仕上げる

堆肥は農場の敷地内で作っている。ローダーを使って堆肥を切り返すと、白い湯気がふわっと上がる。乾燥鶏ふんを含んでいるのに、ふつうなら鼻につく鶏ふんの臭みが全く感じられないのが印象的だった。堆肥の山に差し込まれた温度計は60度台の後半を指し示していた。病原菌や雑草の種などを熱処理するために、堆肥は55度程度まで温度を上げる必要がある。ただ、高温になりすぎると逆に品質が落ちてしまう。

「水分調整をしっかりしないと、温度が80度や90度を超えてしまい、せっかくの炭素源や有用な微生物が失われてしまいます。そうならないように65度くらいの低めの温度で発酵させているのも、当社の堆肥の特徴です」(黒木さん)

堆肥作りでは、酒やみそ作りと同じように水分調整や温度管理を徹底し、定期的な切り返しをして半年以上熟成させるため、どうしても一定のコストがかかってしまう。言い換えれば、安い価格の堆肥にはそのような管理がされておらず、腐熟期間も十分でないものも多い。そのような粗悪な堆肥は圃場(ほじょう)に投入しても土づくりのためになるどころか、さまざまなトラブルの原因になりかねない。

同社では年間500~600トンの堆肥を製造していて、農場で使う数十トン以外は農家に販売している。堆肥はトン当たり数百円のものも珍しくなく、場合によっては無料ということもある。同社の堆肥はトン当たり1万円を超える高めの価格ながら、農作物の品質にこだわる農家に人気だ。

堆肥の切り返し作業のようす。原料の配合割合、温度や水分の調整だけでなく、両側に積まれたブロックの構造など随所にこだわりがある

研究から農業生産まで手掛けるのが強み

国内では化学肥料の使用量拡大と反比例して、土づくりが重視されなくなってきた。農林水産省の調査によると、水田の堆肥の投入量は30年間で約4分の1に減っている。土の状態が相当悪化している農地も多い。それだけに「よく、困ったときの最後の駆け込み寺だと言われます」と黒木さん。

作物が満足に育たなくなってしまい、解決策を求めて右往左往した農家が民間の土の研究所である同社を頼るのだという。農業現場で技術指導できる人材は、行政や農協内で予算の都合もあって減る傾向にある。それだけに、現場の求めに応じた指導ができる体制を整えなければならないと感じている。農場はもともと主に露地野菜を作っていたが、園芸にも対応するため、ハウスを整備しイチゴなどを施設栽培している。

同社はグループ内に農業に関する情報を提供する有料の会員組織を持っていて、会員は個人、法人を合わせると約1000いる。定期講習会を年2回開いていて、農法の基本から応用まで学べると好評だ。コロナ前は、従業員が会員のところに赴く現地指導も行っていた。

同社の従業員は関連企業も含めると40人。黒木さんが福山大学工学部で生物工学を学び納豆菌の研究をしていたのをはじめ、農林水産業関連の学問を修めた人材も多い。その一人である池見海隆(いけみ・うみたか)さん(43・冒頭写真左)は琉球大学農学部出身で、ほかに畜産学部や水産学部の出身者もいる。

黒木さんも池見さんも「これからは外への情報発信が今まで以上に重要になる」と考えている。農業を科学的に考えられる若手の人材が多いことは、大きな長所になりそうだ。

「私たちは自ら実験もして、微生物資材や堆肥も作って、作物も育てて、土壌分析もしています。ここまでやるのは、なかなか他では難しいかもしれません。私たちの強みですね」(黒木さん)

山土に米ぬかやバイムフードなどを混ぜて発酵させた「土こうじ」。土壌病害を抑止する効果が期待できるという

長年培ってきた農法を科学で検証

島本微生物農法は、誕生から間もなく70年を迎える。発酵技術や微生物が産生する酵素を農業に応用した微生物農法はかつて、一大ブームを巻き起こした。ただ、1950年代以降は化学肥料や化学農薬に頼った、いわゆる慣行農法が主流となる。しかし近年、化学肥料や農薬の連用による土壌の荒廃、環境意識の高まりから、自然に逆らわない微生物農法が改めて脚光を浴びてきている。

島本微生物農法を科学的に検証することも、黒木さんたちが取り組むことの一つだ。土中の微生物量の分析を農家から依頼を受けて年間数百件手掛けている。また、大学との共同研究にも積極的で、土づくりの研究会に参加していたこともある。滋賀県の長浜バイオ大学との共同研究では、バイムフードを使った堆肥や肥料を施用することで、土の中の微生物のバランスがバイムフードに近づいていくことが分かっている。

「バイムフードに含まれている有効な微生物が、圃場にしっかり定着、繁殖していることが科学的に証明されたわけです」と黒木さん。

70年以上引き継がれてきた技術を保ちつつ、科学的な知見も取り入れて、今の時代だからこそ求められる土づくりをする――。そのためにも「農業で悩む方と新たに出会う機会を作っていきたい」と島本微生物工業は思い描いている。