病害虫の調査を行う病害虫防除所とは

山形県病害虫防除所防除員の菅原隆介さん

病害虫の発生調査は、各都道府県に設置された病害虫防除所(以下、防除所)が行っている。防除員の菅原さんは言う。「現場の農家さんとお話しすると、ほとんどの方がわれわれ防除所のことをご存じないようです。病害虫発生の調査は、JAさんや県の普及指導員が行っていると思われています」

防除所は植物防疫法という法律に基づいて各都道府県に設置されている。植物の病気や害虫は、農産物に深刻なダメージを与えかねず、また県境をまたいで移動するため、国と都道府県が協力して対策に当たらなければならない。

防除所の主な仕事は、病害虫の発生予察(予測して推察すること)と防除指導の二つに分けられる。

予察事業は都道府県がそれぞれの地域における病害虫の発生状況を調査するもの。調査結果を報告するなど、国とも連携して行われている。「発生予察は天気予報のようなものです」と菅原さん。「病害虫の発生状況を調査して、農家さんに注意喚起をしています。イメージとしては、国の発表する予察情報は全国の天気予報で、防除所の情報は地方版の天気予報といったところです」

他県で発生している病害虫でも、いつ自分たちの県に入ってくるかわからない。近隣県の発生状況も重要な情報なのだ。

山形県病害虫防除所(本所)外観

防除所には防除員と呼ばれる、植物の病気や虫の生態、農薬などに関する専門知識を持った専門の職員がいる。山形県の場合は本所(山形市)に10人、庄内支所(鶴岡市)に3人の防除員がいる。水稲、大豆、果樹、野菜で領域が分類され、さらに各領域内で病気と害虫に担当が分かれている。

県農業技術普及課(都道府県によって部署の名称は異なる)の普及指導員と連携を取る場面も多い。

普及指導員は実際に生産者から相談を受けることが多いので、現場の情報が集まりやすい。また、中には相談を受けた植物の異常が生理障害なのか、病害虫によるものか、普及指導員にも判別が難しいケースがあるので、防除員が協力して分析することもある。

どのように調査するのか

では、防除所では実際にどのように病害虫の発生状況を調査しているのか。

月に2回行われているという野外調査について、菅原さんに詳しく解説してもらった。

調査道具

菅原さんら防除員は、病害虫調査のために次のような道具のセットを携帯している。

(手前左より)カメラ、カウンター、カッター、油性フェルトペン、ボールペン、(手中)ルーペ

ルーペ

調査で最も使用する道具。ダニなどの虫の数を数えたり、病気になった葉のカビを観察したりするのに用いる。

カメラ

調査圃場(ほじょう)で病気になった植物体や虫を見つけたときに、病気の症状や虫の姿かたち、被害痕、現場での様子などを記録する。

カウンター

虫捕り網ですくい取った虫の数や、病気の症状が表れている葉の枚数を数えるときなどに使う。

カッター

葉を採取したり、腐った果実の中を確認したりするときに使用する。

油性フェルトペン

採取した葉や果実に、職場に持ち帰ったあとでもわかるよう日付や地点などを書き込む。

サクランボの葉裏にいるダニをルーペで調査(画像提供:山形県病害虫防除所)

調査方法

調査圃場における病気や害虫の発生時期と発生量、被害予測のための調査には、主に次の四つがある。

見取り

植物の状態を直接肉眼で確かめる調査

すくい取り

圃場内や周辺の畦畔(けいはん)にいる害虫を虫捕り網ですくい取り、捕獲した虫を持ち帰って数を数える調査

ライトトラップ

予察灯と呼ばれる照明に寄ってきた虫を筒の中に集め、1週間に一度、虫の種類や数を確認する調査

粘着トラップ

合成フェロモンなどを誘因源として、粘着テープや粘着板に付着した虫の種類や数を確認する調査

その他にも、現在はあまり行われていないが、払い落とし、かき分け、水盤トラップといった調査方法もある。

予察灯に誘われた虫が下部の容器内へ(画像提供:山形県病害虫防除所)

調査圃場

発生予察の調査対象となる圃場は大きく次の三つに分類される。

・県予察圃場

・地区予察圃場

・巡回調査圃場

県予察圃場は県の試験場敷地内に、地区予察圃場は各農作物の主要産地に設置される。この二つは県で管理されており、防除所では「定点」と呼ばれている(一部協力農家の圃場も含まれる)。定点ではイネを無防除で育て、イネ以外の作物は慣行で栽培し、気象や土壌環境などの諸条件のもとで病害虫がどのように発生するかを調査している。

三つめの巡回調査圃場は、調査に協力する県内各地の農家の圃場である。山形県には113カ所あり、ほぼ全市町村をカバーしている。作目の内訳は、イネ42カ所、大豆12カ所、果樹43カ所、野菜16カ所である。

巡回調査は圃場の数が多いため、定点調査を簡略化した調査項目となっている。

三つの調査圃場について、「定点調査は狭く深く、巡回調査は広く浅く調査するイメージです」と菅原さんは解説する。

判断基準

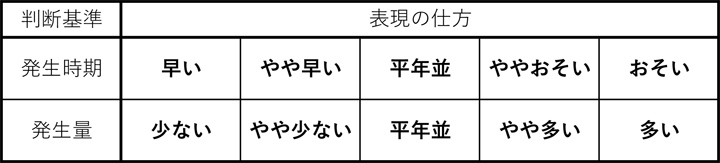

発生予察で用いられる病害虫発生の判断基準には、時期と量の2つがあり、それぞれ5段階評価で表される。

発生予察の判断基準

発生時期と発生量のいずれも、過去10年間のデータと比較してどの評価に当てはまるかを数値化して判断する。

発生調査の方法2例を紹介

基本的な調査方法はある程度共通しているものの、病害虫の種類や発生状況は作目ごとに異なるため、調査の手順もそれぞれで変えている。

ここでは山形県の代表的な作目であるイネとオウトウ(サクランボ)を例に解説する。

イネの病害虫調査

イネの病害虫調査は、育苗が行われる4月に始まる。調査対象となる病害虫は主なもので約30種類。例えば7月前半であれば、葉いもち、紋枯(もんがれ)病、斑点米カメムシ類などの発生状況を調べる。

巡回調査では25株、定点調査では50株をランダムに選ぶ。株の何枚目の葉に病斑があるか、病斑はどのような色・形をしているか、食害があれば葉の何%をかじられているか、どれくらいの数の虫がいるかなどの見取り調査をする。

株の見取り調査が終わったら、水田内と畦畔で、虫捕り網ですくい取り調査をする。20回網を振って、捕まえた虫の種類や数を調べる。イネの栽培では斑点米カメムシ類の発生例が多く、米の品質にも大きく影響してくるので、特に重点的にチェックしている。

斑点米カメムシ類による食害のあった米(画像提供:山形県病害虫防除所)

オウトウの病害虫調査

オウトウの病害虫調査では、約10種類の病害虫が主な対象となる。

ダニなどの害虫は、木1本当たり20枚くらいの葉の裏をルーペで確認する。灰星(はいぼし)病による花腐れや果実の発病は、花叢(かそう)という花のかたまりを、木1本当たり100個見る。この調査方法で、1地点につき生育の平均的な木を2本選んで調べる。調査対象の木を見終わったら、さらにそれ以外の木で400本の枝も同様に確認する。

クサギカメムシの被害があったオウトウ(画像提供:山形県病害虫防除所)

調査結果は予察情報として発表

圃場での現場調査と防除所施設での分析を終えると、病害虫の発生状況や防除対策などをまとめて県ホームページなどに公開する。

自治体やJAなどの機関では、予察情報の中から特に注意が必要な病害虫や、その地域で多く栽培されている作目などを抜粋し、独自に発行する広報誌やチラシなどで地域の生産者へ周知している。

県ホームページの予察情報は、簡略化される前の詳しい内容で掲載され、過去数年分もさかのぼって見ることができる。より正確な状況を確認するため、自治体やJAの公開する情報と合わせて目を通しておくといいだろう。