年300万円かかる燃料代を半減させたい

株式会社わさびの農場長・馬本さん。わさびは、正社員4人、パート6人で10ヘクタールを経営

「去年の価格から考えると1.5〜1.7倍になりましたね」と、株式会社わさびの農場長・馬本康幸(うまもと・やすゆき)さんがつぶやきました。燃料代のことです。9年前に開業して以来、燃料代は上がっていくばかり。最近は、ウクライナ情勢の影響もあってさらに値上がりし、これから下がる気配もありません。

株式会社わさびでは、兵庫県小野市でサツマイモやカボチャなどの野菜のほか、摘み取り園としてイチゴやブルーベリー、ジューンベリーなどを栽培しています。このうち、燃料代高騰でダメージを受けているのが、連棟ハウス5棟、計38アールでつくるイチゴ。

馬本さんたちのイチゴは高設栽培です。この場合、ハウス内の気温が10度を下回ると生育停滞するといわれています。生育が鈍ると花芽の数、つまり、実の数が減ります。摘み取れるイチゴの量でお客さんの満足度が変わる観光農園では、安定した高収量を確保したいところです。

株式会社わさびのイチゴは、糖度も高く、特に香りがよい

そんなわけで、早朝に氷点下4度にもなる小野市では暖房が必須。12月初旬〜2月末の3カ月間の夜間は灯油ボイラーの暖房機がフル稼働しています。「だいたい1年に300万円を暖房に食われていますね」と馬本さん。

じつは、燃料代の300万円をなんとか半額の150万円に抑えられないか、と、作戦を練っているところ。

作戦1 ハウスの加温もハイブリッドの時代!? 1時間で約800円コストカット!

アビルヒーター。チューブの真ん中を通る平たい銀色のものが発熱源となるステンレス箔(はく)。髪の毛ほどの薄さだが、通電負荷に強いそう

作戦のひとつが「アビルヒーター線」(販売:泉州電業株式会社)という電熱線を使ったスポット加温への暖房方法の切り替えです。ハウス全体を暖めるのではなく、イチゴの株元だけを集中的に温めて、生育停滞を防ぐ方法です。

馬本さんたちが目をつけたアビルヒーターは、電熱温床などで一般的に使われるニクロム線(ニッケルとクロムを含む合金の線)ではなく、発熱効率がよいステンレス箔製。試験では、電気代がおよそ半分に抑えられたそうです。

アビルヒーターの場合、加温するのに必要な電気代は1時間当たり10メートルで約1円( ヒーター1本10メートル53ワットの場合)。高設ベッドの長さが合計1300メートルあるこのハウスで計算すると1時間130円ほど。これまで使ってきた灯油ボイラーだと、1時間でおおよそ1000円かかる燃料代がグッと安くなるというわけです。また、電気代は、燃料代のように、極端に上下することがありません。

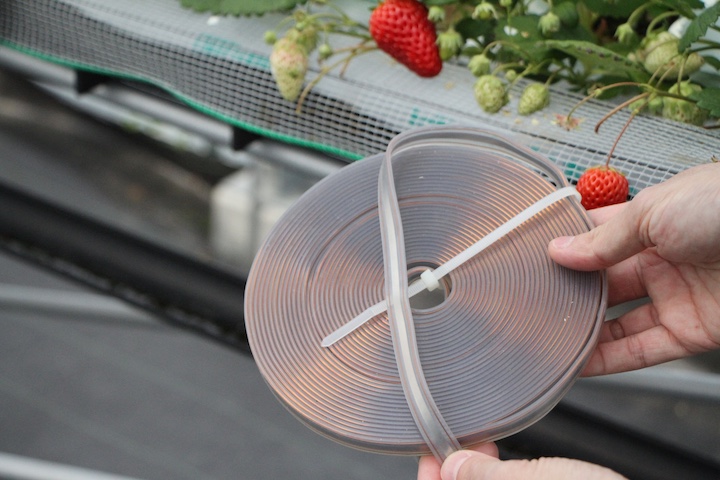

アビルヒーターを伸ばしたところ

イチゴのスポット加温といえば、イチゴの株元のクラウン(成長点)だけを温める方法が「効率がいい」とされていますが、馬本さんは、高設ベッドの地表から5センチの地中にアビルヒーターを埋め込んで配線する「土中加温」にしたいと考えていると言います。

「培地に、納豆菌や乳酸菌、酵母が入った菌体資材を入れているんです。土中を温めることで、こういう菌の動きが活発になるはず。イチゴの生育がよくなると、寒さにも強くなるんじゃないかと思ってるんです」

当面は電気のスポット加温を使い、冷え込みの厳しい日は補助的に灯油ボイラーを使う「ハイブリッド車みたいな方法」(馬本さん)でやっていくのだそうですが、最終的には灯油ボイラーすらも電気式温風機などの電化製品に替えた「イチゴハウスのオール電化」も考えているとのこと。

検討中の電気式温風機。後ろのファンで吸い込んだ空気が、内部にあるアビルヒーターによって暖められる。ドライヤーと同じ原理

作戦2 作物とともに電力もつくる「ソーラーシェアリング」

株式会社わさびのソーラーシェアリングの畑

株式会社わさびでは、ハウスの電気化をすすめる一方、合計20アールの畑で営農型太陽光発電にも挑戦しています。

営農型太陽光発電とは、農地の高さ2〜3メートルの高さに太陽光パネルを設置したうえで、畑では従来のとおり作物を育てる方法です。太陽光パネルと作物で太陽光を「シェア」することから「ソーラーシェアリング」とも呼ばれます。

太陽光パネルの下で栽培しているのは、鉢植えのブルーベリーとジューンベリーです。どちらもイチゴが終わったあとの5〜9月に収穫ができる品目です。

「このあたりは、田んぼが多くて遮るものがなく、夏の日差しがすごく強いんです」と馬本さん。

太陽光パネルによる適度な遮光(遮光率30〜40パーセント)があると、光が過剰で葉ヤケするということもなく、美しく育ちます。

また、従来の太陽光発電のように地面すれすれにソーラーパネルを敷き詰めると、パネル下の地面が乾燥して土壌流亡などの恐れがありますが、営農型だと雨水が下に流れるので元の土地も健全に保つことができるそうです。

発電力は毎時62キロワット。FIT法(固定価格買取制度)によって、1時間当たり36円で売電することができます。耐用年数の20年のうち10年で元がとれる計算です。

「オフグリッド(電力会社の送電網から外れること)にしてハウスの加温のために使うこともできないことはない」と馬本さんは言います。しかし「使うのが主に夜間なので電力を貯める蓄電池が必要。ただ、蓄電池の価格はまだまだ高いんですよ」と、もう少し先のことになりそうです。当面は、日中のハウスの自動換気装置や、農場に併設予定のカフェの電力に使おうと考えています。

作戦3 地域のモミガラを燃料に!

モミガライト

灯油の他にも、意外と値上がりしている燃料が「まき」なのだそうです。

株式会社わさびで、まきの代替品として製造しているのが、モミガラを圧縮し、表面を焼成して固めた「モミガライト」。チクワのような形で、持ってみると、意外とずっしり重たい。

材料は、地域の稲作農家が持て余しているモミガラをもらってくるので、材料費はタダ。集めてきたモミガラを株式会社トロムソの機械でモミガライトにしています(機械の仕組みなどはページ最下部のリンクを参照)。

施設の暖房に使ったり、自社の直売所に置いて販売してみたりしていますが、最近はリゾート施設などからも購入したいという話がきています。

「使い方はまきとほとんど同じです。僕はまきよりもこうばしい香りがして、好きですけどね」と馬本さん。

馬本さんの3つの作戦のねらいは、ただ単純に経費を低くするだけではありません。電気を使いながらも太陽光発電で電気をつくり、持て余しているモミガラを燃料として加工する。農家が当たり前にやってきた「自給の工夫とおもしろさ」を農場に来たお客さんにアピールしてファンを増やす。そんなねらいもあるようです。

可愛いパッケージでイチゴを販売。右の猫のものは、売り上げの10%が保護猫の活動に役立てられる