2022年作付け。その栽培方法は?

2022年、50年ぶりによみがえった田んぼ(愛称「復活田」)での栽培が始まった。

品種は山形県の奨励品種である「はえぬき」で、肥料も農薬も一切使用しない自然栽培を基本とする。

マルタニシで土づくり

復活田の土づくりにはマルタニシを用いている。

マルタニシを活用した水稲栽培は、佐藤さんの応用生態学研究室のインドネシア人留学生らが中心となって進めている研究で、すでに2021年に地元協力農家の佐藤好明(さとう・よしあき)さんの田んぼで実証を始め、一定の成果をあげている。

タニシは土中の微生物や藻類など有機物を土ごと食べてフンとして排せつするので、栄養面でも団粒構造の面でも土壌を豊かにする機能を有する。佐藤さんの調査からも、有機農業を長く続けている田んぼほどタニシの生息数が多く、土壌の保肥力も高い傾向にあることがわかっている。

留学生のアリアさんは「50年の放棄地を復活させるというのは、とてもエキサイティングな取り組みです。タニシなどの貝が生態系にいい影響を与えることはよく知られていますが、それを田んぼに投入して活用するというのは、面白い発想だと思いました」と、研究者の目線からこのプロジェクトに期待を寄せる。

2021年にタニシ200匹を投入した田んぼ(愛称「タニシ田」)では、2年目となった2022年8月時点で、推定1000匹にまで増えていると見られ、同様の効果が復活田でも期待される。

雑草対策

雑草対策では二つの方法を取っている。

一つは最新のロボットを用いた抑草だ。市内の街づくり会社「ヤマガタデザイン」のグループ企業「有機米デザイン」が開発している「アイガモロボ」を試験利用させてもらった。アイガモロボは田植え後の水を張った田んぼに数週間浮かべ、スクリューで土を撹拌(かくはん)して濁らせることで日光を遮り、雑草の発芽・生育を抑えるという仕組みである。ソーラーパネルを搭載した自走式のため操作・管理の手間が少なく、除草に要する労力を大幅にカットできる。

もう一つは農福連携である。好明さんは薬物依存症のリハビリ施設・鶴岡ダルクの作業指導員をしていて、自身の農場の働き手として施設利用者を受け入れている。利用者5~6人の手を借りて、主にタニシ田の除草作業を行っている。

「ダルクの協力は大きいです。ダルクの皆さんがいなければ、タニシ田も含めて、これらプロジェクトはうまくいっていなかったかもしれません」(佐藤さん)

生き物との共生で害虫の発生をおさえる

作付けは1年目となる復活田プロジェクトであるが、すでに一定の成果と課題が表れ始めている。

早くも生態系が戻りつつある!?

復活田プロジェクトの発案者である同研究室所属の大学院生、寒河江康太(さがえ・こうた)さんによれば、すでに生態系に大きな変化が見られるという。

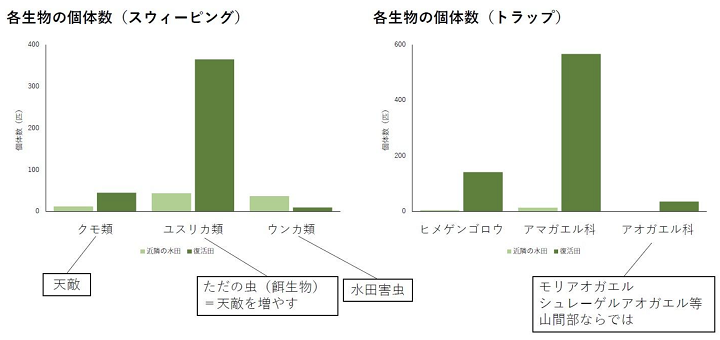

復活田と周辺の田んぼで生き物の生息状況を調査したところ、復活田では地上の生物の個体数が周辺の田んぼの4.2倍、水中の生物は17.4倍と多いことがわかった。地上では、特にユスリカの数が格段に多く、そのユスリカを捕食するクモの数も相当数増加していた。一方、天敵であるクモが増えたためか、イネの害虫であるウンカは数が減っていた。

水中ではカエルやゲンゴロウの数が多かった。「化学合成農薬を使わない環境を察知して集まって来たのではないか」と寒河江さん。カエルも捕食者であるため、害虫の発生を抑える効果が期待される。

さらに、クロサンショウウオ、ヤマアカガエル、ハッチョウトンボといった希少種も復活田で確認された。これら希少種が復活田1年目から現れている現状に、寒河江さん自身も驚いている。

その他にも集落内の他の田んぼでは見つからなかった生物が多数見つかり、「生態系の基盤ができつつある」と寒河江さんは力説する。

50年分の雑草の種はやっかいな問題

一方で課題もある。

田んぼに水を張っていた時期はアイガモロボの成果もあって雑草はかなり抑えられていたものの、7月に入って水を抜いたところ、ヒエなどの雑草があっという間に伸び始めた。

「やっぱり、50年分の雑草の種というのは、かなりやっかいですね」。好明さんによれば、たとえ慣行栽培の田んぼで除草剤を使ったとしても、ヒエが生えてこなくなるまでには少なくとも5年は要するという。

この点に関して、佐藤さんは次のように語った。「多くの有機農家さんがおっしゃっているように、雑草が落ち着いてくるのには少なくても数年はかかります。復活田では年々雑草群集の組成が変わり、ほぼヒエばかりの現状から、より多様になっていくでしょう。ヒエは競合種が現れて発生量が減りますし、さまざまな種が増えるので見た目もより自然な姿に変わっていきます。そこに住む生物も多様になるはずです」

一方で、寒河江さんは次のような考え方も示している。「農業にとっては、除草は必要なことです。しかし、いきなりイネだけしか生えないようにしてしまうと、急な環境の変化で生態系も変わってしまいます。矛盾するようですが、生態系のためにはある程度の雑草も必要不可欠です。復活田も雑草があったから生き物が一気に増えたのだと思います」

次はハエを導入予定

佐藤さんは、2023年からミズアブ堆肥(たいひ)の導入も予定している。

同研究室では、ミズアブを用いた食物残さの資源化の研究にも取り組んでいる。学校給食など市内で大量に廃棄される食料をミズアブの幼虫に食べさせ、その排せつ物を堆肥として復活田やタニシ田に施用する計画だ。

また、幼虫そのものも高たんぱくな栄養源として家畜の飼料になる。養鶏をしている好明さんにミズアブの幼虫を使ってもらう話も進めている。

さらに、ミズアブの幼虫は釣りえさとしても使用できる可能性がある。すでに一般企業からの問い合わせもいくつか来ており、一般販売できる商材としての価値も期待される。

アメリカミズアブは、食品廃棄物の解決という社会的意義に加えて、有機資源の地域内循環にもつながる。佐藤さんが最も力を入れている研究の一つだ。

タニシ田も復活田も、大きな課題は、いかにして継続していくかだと佐藤さんは語る。

「生態系も農業も、一朝一夕にうまくいくものではありません。ですから長く継続していくことが大事なのですが、そのためには、この取り組みを経済の仕組みの中に組み入れ、社会的事業としての評価を得ていく必要があります。復活田で作られたお米を、いかに付加価値を上乗せして売れるかが重要です。そうやって、研究成果を現実の社会にどう実装させていくかを、実際に行動しながら考えることが、今後の大きな課題です」