- 徳島の特徴

- 徳島の記事一覧

1.徳島県ってどんなところ?

徳島県は、四国の中央部を東西に貫く四国山地の一部、剣(つるぎ)山地を中心とした山地によって南北に分かれています。剣山地の北方を流れる吉野川が氾濫を繰り返しながら作ったのが県東部に広がる徳島平野です。一方、南部は森林地帯が多く、阿南市から南の沿岸では山地が直接海にせまった岩石海岸になっています。

こうした地形は複雑で多様な気候を作り出し、年間の平均気温は海岸部と山間部で約4度の差があります。県北部は年間降水量が比較的少なく温暖で乾燥した瀬戸内式気候、南部は降水量が多く温暖な太平洋気候です。一方、剣山地を中心とした山岳部は寒冷で雨量の多い日本海式気候で、冬にはスキーができるほどの積雪があります。

| 徳島県基本データ | ||

|---|---|---|

| 総面積 | 4,146.75km2 | 全国36位 |

| 総人口(※) | 710,012人 | 全国44位 |

※ 2024年1月1日時点(住民基本台帳より)

2.徳島県の農業の現状は?

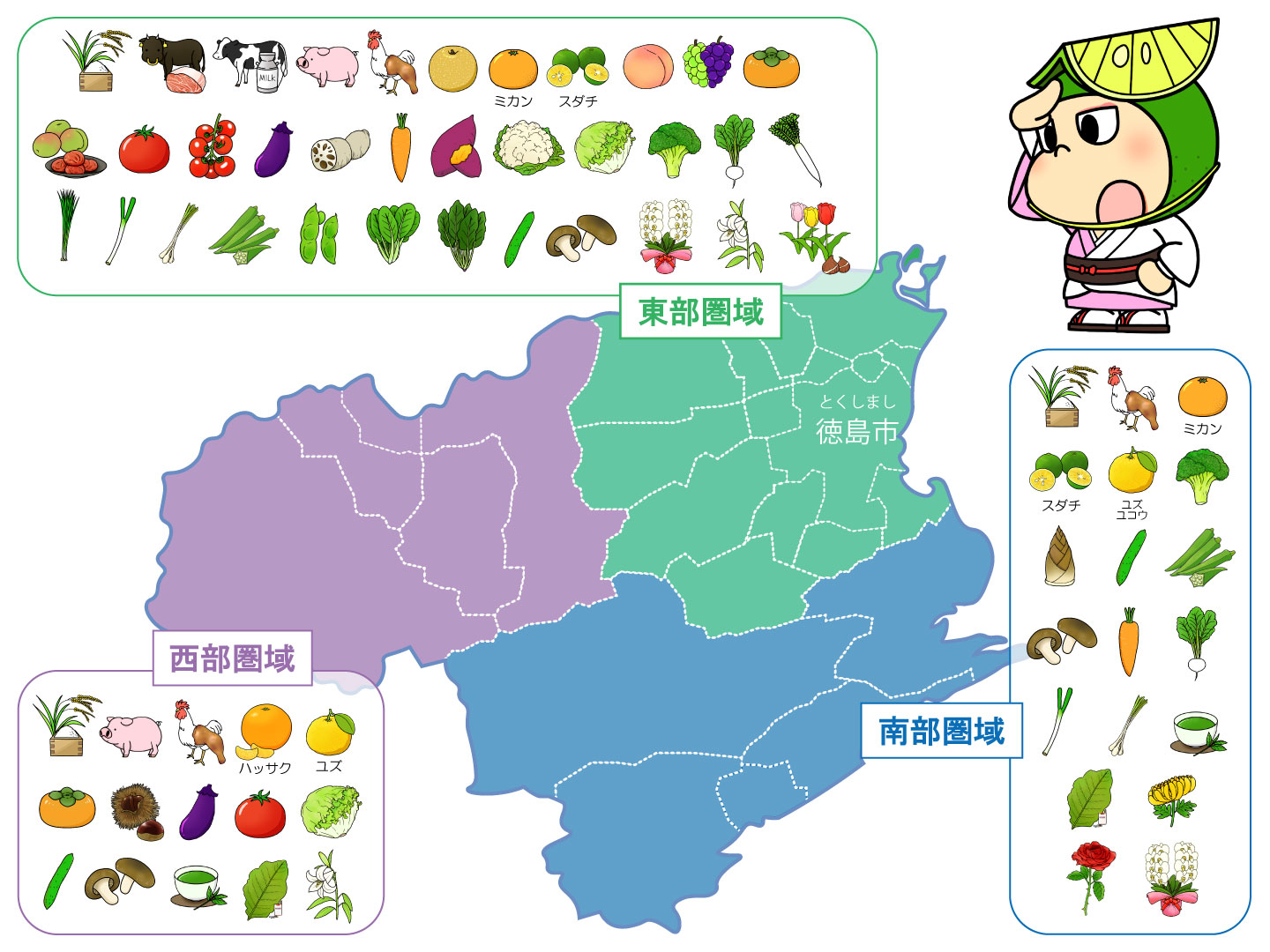

徳島県は県庁所在地の徳島市がある東部、太平洋に面する南部、内陸で山々が広がる西部の3地域それぞれで、地勢や気候を生かした農業を行っています。2020年の農業産出額は931億円で、全国33位。主な内訳として野菜が336億円、米が95億円、果実が88億円になっています。野菜類の比率が大きいことが特徴で、野菜だけなら全国24位の産出額です。そしてスダチ、なると金時(サツマイモ)、阿波尾鶏(地鶏)、水産物の鳴門ワカメを「徳島の四大ブランド食材」に認定しており、情報発信と販売力強化に努めています。

また、県西部の美馬市・三好市・つるぎ町・東みよし町から成る「にし阿波地域」は国連食糧農業機関(FAO)が認定する「世界農業遺産」になっており、地形を生かした「傾斜地農耕システム」が世界的にも注目されています。

3.徳島県の代表的な農産物は?

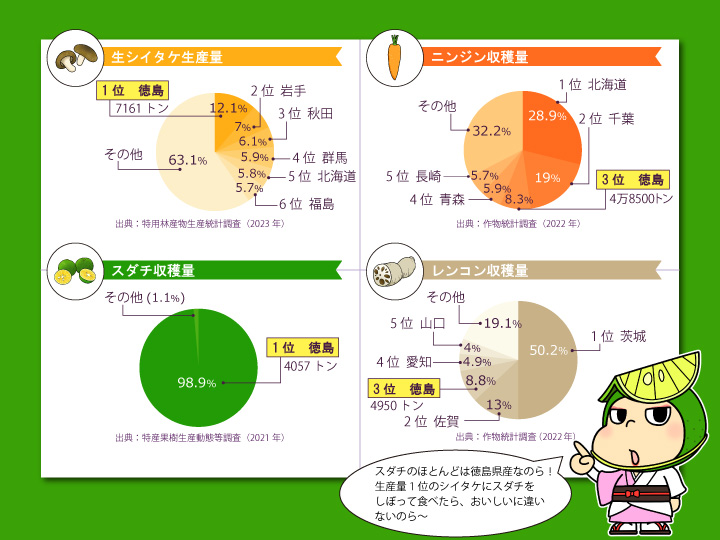

「徳島の四大ブランド食材」の一つであるスダチは徳島産が全国シェアのほとんどを占める農産物で、その花は県花にもなっています。生シイタケも2019年の収穫量は全国1位、ニンジンは3位で、いずれも全国有数の生産地になっています。そして「なると金時」もよく知られており、このブランドを含むサツマイモの2022年の収穫量は全国5位。他にレンコン、カリフラワーなども高い収穫量を誇っています。

畜産では「阿波尾鶏」が地鶏として全国一の出荷羽数で、そのユニークなネーミングも含めて近年の地鶏のブランド化の成功例となっています。

4.徳島県の就農状況は?

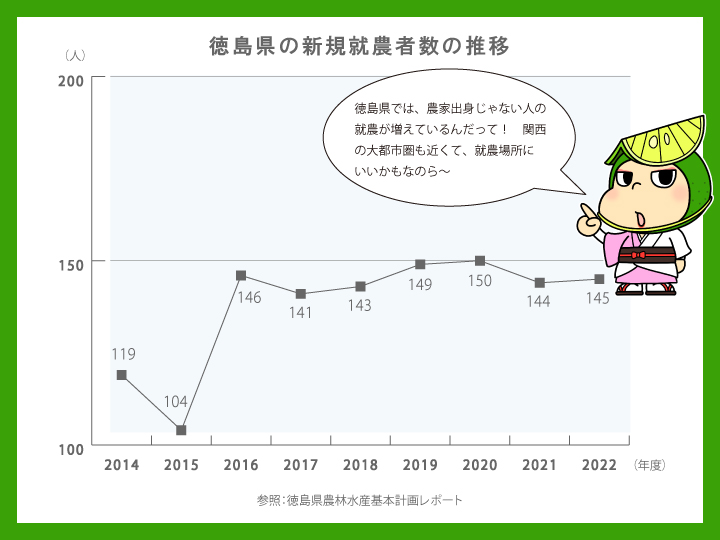

徳島県では農業に従事する人は年々減っていますが、2016年から毎年140人前後が、Uターン就農者も含め新規就農者となっています。

県では、新たに農業など1次産業を始めたい人に向けた「とくしま農林水産未来人材スクール」を設けて、実践的な知識・技術の習得を支援しています。この中には、県での生産が盛んなかんきつでの独立就農を目指せる「徳島かんきつアカデミー」があり、スダチはもちろんのこと、ミカンやユズなど主要なかんきつ類の栽培管理から加工・販売までを学ぶことができます。

また、県は「徳島県エシカル農業推進計画」を策定し、有機農業や農業生産工程管理(GAP)などSDGs(持続可能な開発目標)を達成するための「持続性の高い農業」を推進しています。